リュートと琵琶は親戚同士?

最初の記事にも書きましたように、

「リュートは、見た目が日本の琵琶と何となしに似ているようですけど、

親戚同士ですか?」

というような質問を良く受けます。そういう時には、

「お互いの先祖をたどっていくと、おそらく大昔には同じ楽器に行き着くと考えられるので、遠い親戚同士と言えると思います」

と、お答えしています。

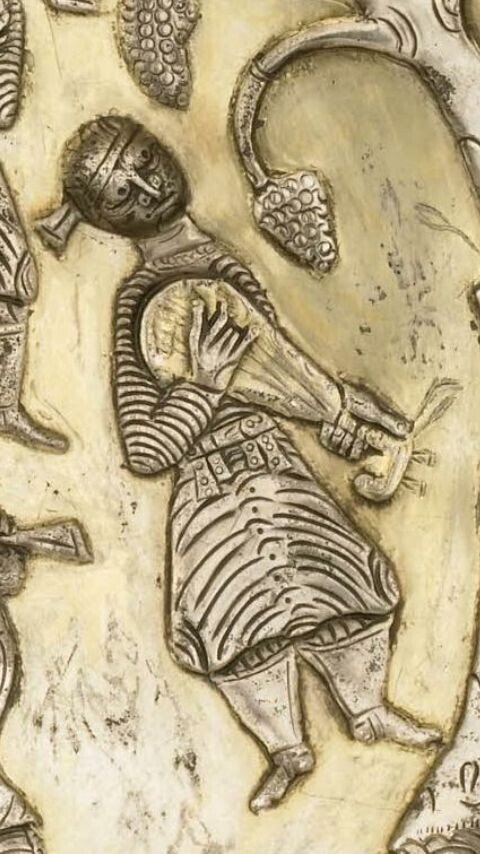

まず、ヨーロッパのリュートの直接の祖先と言われているのが、

ウード(ūd, oud)です。現在も中東から北アフリカにかけての広い地域で、いわゆるアラブ音楽の現場で使われている、とても歴史のある楽器です。

この楽器が東西に枝分かれして、次第に形や演奏法を変えていき、

シルクロード経由で中国へ、それから朝鮮半島・日本と伝わったのが琵琶。

この楽器の詳しい情報はこちらへ!

対して、地中海やイベリア半島を経由してヨーロッパに伝わったのが

リュートになったと、説明されることが多いです。

1580年頃、ジョヴァンニ・ヒーバー製作。

ただし、見た目が似ているというだけで、琵琶とリュートの共通の祖先がウードである、とは単純に言い切れない面もあります。

実際、ウードに先行する古代ペルシャ(現在のイラン)の楽器に、

バルバットというのがあって、丸みを帯びた胴体に、細めの指板(弦を押さえて音の高さを変える部分)がついているという特徴がウードや琵琶とも共通し、これらの楽器の原型と見なしても良いだろう、との説があります。

もっとも、私はこのあたりの楽器については完全に専門外なので、あまり深入りはできないのですが、とりあえずはじめに話を戻すと、「日本の琵琶と、ヨーロッパのリュートは、遠い親戚同士」。ざっくり言えば、こういうことになろうかと思います。

にしても琵琶とリュートは、一度その地に根付いてからは、今日までお互いの影響を全く受けずに、別々の発展をとげてきたとはいえ、

それでもやはり似ていると感じる要素が多いですね。

具体的に共通点を挙げるとすれば、まず形状の面では

全体的に丸みを帯びたボディ、ほぼ直角に折れ曲がった糸倉(いとぐら)、

そこから横向きに装着された糸巻き(ペグ)。

またリュートではフレット、琵琶では柱(じ)といって、構造は異なりますが、指で押さえることで音の高さを変えるための装置がついています。

ちなみにウードには、基本的にフレットはありません。

奏法の点では、琵琶・リュートともに

撥を用いる(概ね15世紀の後半までは、リュートはプレクトラムで弾かれるのが一般的でした)。

独奏だけでなく、合奏でも用いられる(特に楽琵琶)。

弾き語りでよく用いられる(特に平家琵琶、盲僧琵琶)。

ただし、実際の楽器の音色と、それによる音響効果となると、日本の琵琶とヨーロッパのリュートは、元から違う風土を背景にして発展してきましたから、全くといっていいほどに異なります。

改めてそのことを実感したのが、2017年に東京の文京シビックホールで行われた、この催しでした。

この時の終演後に、出演者全員で撮ったのがこちら。左から順に、

平家琵琶、リュート、薩摩琵琶、中国琵琶、そしてウードのそろい踏み!

琵琶の撥を持って前列におられるのは、この企画の立案者である、

薦田治子氏(武蔵野音楽大学教授)です。

共通の祖先を持つ楽器が、時代と地域を越えてこれだけ揃うと、

なかなか壮観ではありませんか?

私自身も、他の出演者の方々の楽器を間近に見せていただくことができて、とても参考になりました。

ところで、このときのステージで司会者からマイクを向けられて、

最初に例のごとく「西洋琵琶法師」と自己紹介したのかどうか、

実はよく覚えていないのです。

琵琶の専門家の方がおられる前ということで、ひょっとすると遠慮したのかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?