Big4コンサルティングの歴史 第7話(システムコンサルティング誕生編 1950年代アメリカ)

本編(第7話)のあらすじ

1946年、現在のコンピューターの原型モデルの一つENIAC(エニアック)が初めて姿を見せました。1950年代以降コンピューターを使ったシステムコンサルティングは会計事務所の主力サービスとなっていきます。その先陣を切ったのはアーサー・アンダーセン会計事務所でした。

コンピュータ時代の幕開け

ENIAC(エニアック)

1940年代から会計事務所がコンサルティングの主力サービスとしたのは、会計システム等を使ったシステムコンサルティングでした。会計事務所がシステム分野からコンサルティングに再参入した歴史の背景には、当時まさに誕生を迎えようとしていた電子式コンピューターの存在がありました。

IBMのパンチカードシステムの普及が、コンピューターの商業利用拡大の一因になっていたとは考えられますが、パンチカードシステムという機械式から電子式コンピューターへの発展は、拡大のスピードをさらに加速させたことでしょう。

1946年、現在のコンピューターの原型モデルの一つが世の中に初めて姿を見せました。マシン名ENIAC(エニアック Electronic Numerical Integrator and Computer)と呼ばれるそのコンピューターの落成式は、1946年2月にペンシルベニア大学※で行われています。このイベントをきっかけにアメリカのメディア、大衆はコンピューターというものに注目をしました。

※ペンシルベニア大学

アメリカ合衆国東部、ペンシルベニア州のフィラデルフィアにある私立大学。1740年設立。米国屈指の名門私立大学連合であるアイビー・リーグの1校であり、米国及び、世界を代表する屈指の名門大学として不動の地位を保っている。

落成式からさかのぼること3年前の1943年、ペンシルベニア大学ムーアスクールで電子式コンピューターの開発プロジェクト(プロジェクト名 PX)が始まっていました。陸軍の弾道計算を目的としたムーアスクールでのコンピューターの研究自体は、1940年前後から始まっていたようですが、計算スピードを高速化するために電子式を研究していくプロジェクトが1943年に動き出したのです。

プロジェクト発足から3年後の1945年11月、ムーアスクールが当初の目的を達する前に既に戦争は終わっていましたが、ENIACはついに完成しました。

ムーアスクールの地階の部屋いっぱいに設置された1台のコンピューターは、高さ2m40cm、幅60cm、奥行き60cmのラック型のユニット40台から構成された荘厳なものでした。

完成から3ヶ月後、1946年2月にENIACは一般公開されました。公開と同時に各方面からENIACへの問い合わせが相次ぎ、ムーアスクールは急遽大学の夏季休暇(7月〜8月)の期間を利用し、技術セミナーのためのサマースクールを開催しました。ムーアスクール・レクチャーと呼ばれるこのサマースクールには、コンピューターに関係している科学者、数学者、技術者が集められました。このサマースクールをきっかけに、世の中にコンピューターの研究が広がり始めたと言われています。ムーアスクール・レクチャーについての詳細な解説記事から一部抜粋してご紹介します。

受講者は28名で、軍関係が12名、政府標準機関から3名、大学関係から9名、業界から4名であった。海軍兵器研究所からの5名とMITからの6名が多く、力の入れようがわかる。海外からはイギリスのマンチェスター大学とケンブリッジ大学、その他登録外でIBMからも1名の参加があった。

サマースクール最初の講演内容で最も興味を引く点は、コンピュータの利用分野が軍事利用だけでなく、非軍事にも多数存在することの指摘と、計算のみならず「大量のレコード処理」分野にも利用価値があることの指摘である。これらの指摘は、1951年の国勢調査局へのUNIVACの納入に結びつき、その後のコンピュータのビジネス利用への道を切り開いた重要な指摘であった。

注目すべきことは、科学者や技術者を対象にしたこのペンシルベニア大学での一連のイベントに、会計事務所のアーサー・アンダーセン(後のアクセンチュア)が社員を一人送り込み、最新のコンピュータ技術についての情報収集を行っていたということです。

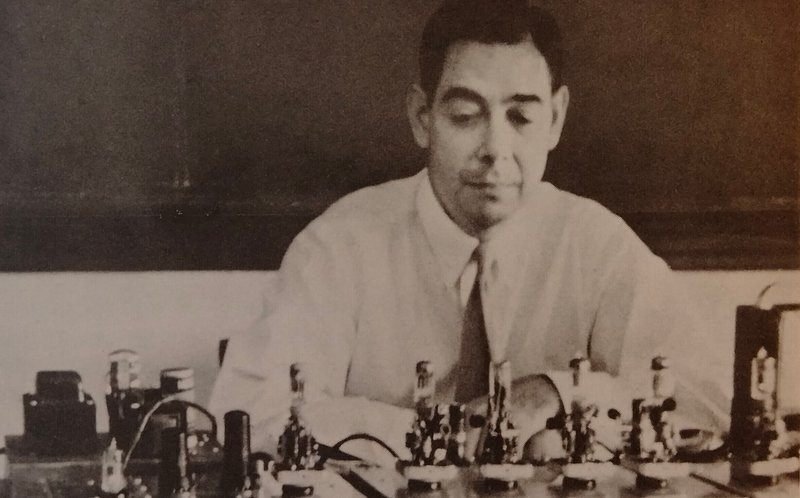

アーサー・アンダーセン会計事務所から参加していたのはジョセフ・グリッカウフ(Joseph S. Glickauf)という人物でした。グリッカウフ氏は1946年に海軍を退役してアンダーセン社に採用されたばかりでした。後にアンダーセン社のコンサルティング部門をリードしていきますが、それにとどまらずアメリカでコンピューターコンサルティングの父と呼ばれるようになっていく人物です。

そんなグリッカウフ氏がペンシルべニア大学のENIAC公開に参加することになった経緯を見たいと思います。

グリッカウフ氏がペンシルべニア大学の公開イベントに参加する4年前、1942年にアーサー・アンダーセンは会計事務所内にコンサルティングを専門に行う組織「管理会計」部門を設立しました。ニューヨークオフィスから有能な会計士をシカゴ本部に呼び寄せ、コンサルティング部門の責任者にしました。

部門設立からすぐに、パンチカードシステムを使った会計報告システムの機械化の普及で、管理会計部門の仕事は急速に拡大していました。その間に企業向け電子コンピューターの調査を進めていたグリッカウフ氏は大学や研究所を渡り歩いていましたが、遂にペンシルベニア大学でENIACに出会い、衝撃を受けました。その時の様子がアーサー・アンダーセン会計事務所の社史に記載されています。

ペンシルベニア大学で行われた初期のプロトタイプの視察について、グリッカウフ氏のノートには次のような一節が残っている。

私たちの目の前にあったENIACが「これだ!」とインスピレーションされる装置であることは天才でなくても分かった。それは、ENIAC以前にあったすべてのデバイスを、追い越し、パワーで上回り、時代遅れにさせる。私はある使命をもってフィラデルフィアを後にした。社内だけでなく社外の人にも、この日見たものがやがて革命的な現実となることを説くことだ!

興奮冷めやまぬグリッカウフ氏はその場で、この新しい装置の動作とスピードを説明する模型を自作することを決意した。

ムーアスクール・レクチャーに参加したメンバーの多くはその後コンピューターの研究開発に関わって行ったと言われています。会計事務所のアーサー・アンダーセンは来るべき時代に備えたコンサルティングの種まきを始めました。それは1950年代以後、確実に実を結んでいくことになります。

(参考資料)

『コンピュータの発明』(熊澤徹)

『コンピューター200年史』(M.キャンベル・ケリー/W.アスプレイ 著 山本菊男 訳)

『THE FIRST SIXTY YEARS 1913-1973』(ARTHUR ANDERSEN & CO.)

世界初の商用コンピューター本格導入

1942年に管理会計部として誕生したコンサルティング部門を率いていたグリッカウフ氏は、ペンシルベニア大学で見たENIACに大きな衝撃を受けました。氏は自らの手でコンピューターの模型を作っては、社内の会計士や顧客にコンピューターの素晴らしさを説いて回りました。氏の熱意は伝わり、この手製の模型は多くの関係者に親しまれるようになりました。

グリッカウフ氏の熱意ある行動はコンピューターのビジネスへの適用、言い変えるとアーサー・アンダーセン社のシステムコンサルティングをすぐにでも実現するように思われました。ところが、実際には一筋縄ではいかなかったようです。

まだコンピューターが軍事利用中心のこの時代において、名門アイビーリーグの一大学(ペンシルベニア大学)が商用活用への展望を示したとはいえ、現実には障壁がありました。

障壁の一つには、コンピューターを製造するメーカーと会計事務所の見解の違いがありました。アンダーセン社の記録にもそれが残されています。

この時期、大手コンピューターメーカー数社の代表者と会合を持ったが、彼らは、コンピューターをビジネス用に幅広く応用するという我々の目標が現実的でないと結論付けており、時間の無駄だとの見解を示した。

コンピューターメーカーの理解や協力をなかなか得られないということは、商用コンピューターの情報も少なくビジネスへの適用に必要以上の時間がかかったとも考えられます。歯がゆさもあったでしょうが、アンダーセン社は粘り強く取り組んでいきました。そして、その努力は遂に実を結びました。

1952年、アーサー・アンダーセン会計事務所はゼネラル・エレクトリック(GE)社※1からコンピューター導入のコンサルティングを受注しました。ケンタッキー州ルイビルのGEアプライアンス・パーク※2に建設された最新の工場に、会計システムをコンピューターで構築するための支援をするというコンサルティング案件でした。アンダーセン社が導入したのは当時最新式コンピューターのUNIVACⅠ(Universal Automatic Computer Ⅰ)でした。

1952年にゼネラル・エレクトリック社から、ケンタッキー州のアプライアンス・パークに建設された最新の工場に、会計システムをコンピューターで構築するためのコンサルティング案件を受けることになった。同社は、高度な製造技術に見合った高度な会計システムを求めていた。このとき、ビジネストランザクションの処理と記録のための最初のコンピューターアプリケーションが誕生したのである。会計やデータ処理のほぼ全領域がコンピューターの対象となり、パンチカード会計時代に培った生産管理、在庫管理、経営情報システム、会計管理などのコンサルティングが、機器の高性能化によってさらに必要とされるようになった。

※1 ゼネラル・エレクトリック(略称: GE)は、アメリカ合衆国を主な拠点とし電気事業をルーツとする多国籍コングロマリット企業。世界最大のアメリカ合衆国の総合電機メーカー。

※2 1951年ケンタッキー州ルイビルに建設が始まり、現在は400ヘクタール(約4平方km) の製造施設に12,500人を雇用している。

会計事務所が最新式のコンピューターを大企業に導入するというコンサルティングサービスは、当時において画期的な事でした。アンダーセン社とGE社については様々な記事として紹介されています。

同業であり、業界リーダーを自認していたプライス・ウォーターハウス(後のPWC)は驚きをもって分析し、ライバル会社を評価していました。

1952年、アーサー・アンダーセン会計事務所によるゼネラル・エレクトリック社のUNIVAC案件は画期的だった。ビジネス取引の処理のための最初の主要なコンピューターアプリケーションが生まれ、コンサルティング業務においてアンダーセン社が劇的に成長するきっかけとなった。

また、コンサルティングの歴史を研究したオックスフォード大学のマッケナ氏(Christopher D. McKenna)は著書『The World’s Newest Profession』の中で次のような事を書いています。

ゼネラル・エレクトリック社(GE)が、科学や軍事ではなく、ビジネスに特化して使用される最初のコンピューターを開発した。アーサー・アンダーセン社がケンタッキー州ルイビルに導入したUNIVAC Ⅰ型は、工場で働く1万5000人の従業員の給与計算をすべて行い、工場の在庫も管理していた。

ルイビルにあるゼネラル・エレクトリック社の工場長は、ハーバード・ビジネス・レビュー誌で次のように語っている。「UNIVAC導入は先駆的なものであったため、コンピュータの知識と開発に経験豊富なアーサー・アンダーセン社を採用することが賢明だった。この会社は、人材育成、経営陣への説明などのコンサルティングで特に役立った」

アンダーセン社によるGE社への最新式コンピューターUNIVAC Ⅰの導入コンサルティングは、コンピューターのビジネス利用に道を開き、アーサー・アンダーセンのコンサルティング業務の発展のきっかけになる歴史的な出来事だと言われています。GE社へのコンサルティングをきっかけに、アンダーセン社のコンサルティング部門は成長を始め、1970年代に世界最大のコンサルティング会社になります。

(参考資料)

『THE FIRST SIXTY YEARS』(ARTHUR ANDESEN & Co.)

『ACCOUNTING FOR SUCCESS』(DAVID GRAYSON ALLEN / KATHLEEN MCDERMOTT)

『The World’s Newest Profession』(Christopher McKenna)

UNIVAC(ユニバック)

1952年にアーサー・アンダーセン会計事務所のコンサルティング部門(後のアクセンチュア)がGE社に導入したUNIVAC(ユニバック)とはどのようなコンピューターだったのでしょう。二人の若い技術者を中心に苦労の末に完成したUNIVACの誕生は、コンピューター業界の歴史にとっても重要なことでした。また、アメリカでコンサルティング、とりわけ大手会計事務所のコンサルティング部門を中心としたシステムコンサルティングが発展した背景には、コンピューターの存在は欠くことができませんでした。

UNIVACは1946年3月にムーアスクールを去ったモークリーとエッカートが紆余曲折を経て1951年3月に完成させ、国勢調査局に納入した量産型の大規模ビジネス用コンピュータの第1号である。この UNIVACをもってコンピュータ産業が始動し始めたといってよい。モークリー44歳、エッカート32歳である。

1951年に完成したUNIVACではありますが、話は初期型コンピューターENIACの開発が佳境を迎えていた、1946年頃に戻して始めたいと思います。

ENIACはペンシルベニア大学ムーアスクールで二人の技術者エッカートとモークリーを中心に開発が進められていました。(エッカートとモークリーは後に、ENIACを発展させた商用コンピューターUNIBACを開発する人物です)

ムーアスクールには途中、コンピュータ開発に興味をもった著名な科学者ノイマンがENIACチームの顧問として参加しています。ノイマンは程なくENIACの欠点を理解しました。そして、欠点を克服するための新たなコンピュータ理論で設計された後継機EDVAC(エドバック Electronic Discrete Variable Automatic Computer)を考え出しています。それこそが、その後主流となるプログラム内蔵式コンピューター(いわゆるノイマン型コンピューター)として広まっていくものでした。

ENIACは1946年にペンシルべニア大学で実物が公開されましたが、その年の夏に大学で開催されたENIACのサマースクールでは、講義の最終段階で後継機EDVACの理論も公開されました。EDVACの理論は非常にシンプルなもので、講義の参加者達はEDVACこそが今後のコンピューターの主流になるということをすぐに理解できました。

ムーアスクールでの真夏のコンピューター講義が終わり、受講者はアメリカだけではなく世界中に散らばっていきました。講義の熱が冷めやらぬ1948年に最初にEDVAC型(プログラム内蔵式)コンピューターを稼働させたのはアメリカではなくイギリスでした。

それはマンチェスター大学とケンブリッジ大学でした。この名門大学はアメリカより先にEDVAC型のコンピューターを完成させ、その後世界初の商用コンピューターの開発でも先行しました。残念ながらイギリスではコンピューター産業がそれほど発展しなかったのですが、コンピューターを使う側の産業会が保守的で、コンピューターの積極的な受け入れができなかったということがその理由の一つとしてあるようです。

プログラム内蔵式コンピューターの理論を生み出しながら、開発ではイギリスに先を越されたアメリカには、1950年前後のこの時期、30社程もの企業がコンピュータービジネスに参入していました。

イギリスは10社程度、他のヨーロッパ諸国は第二次世界大戦の疲弊もあり、コンピュータービジネスに参入するのはまだまだ先のことでした。イギリス産業界の保守性もあり、結果的にアメリカだけがコンピューターの市場を独占する構造が出来上がりつつあったようです。それは、10年〜20年後にアメリカの大手会計事務所がシステムコンサルティング分野を席巻していく要因の一つとも言えると思います。

アメリカでコンピュータービジネスに参入した30社程の企業には、3つのタイプがありました。

1つ目は電子メーカー、2つ目は事務機器メーカー、そして3つ目はコンピューター起業家達です。電子メーカーには例えばGE社といった電気機械メーカーが入っています。事務機器メーカーには、20世紀初頭からパンチカードシステム等を製造していたIBM社、レミントン・ランド社、バローズ社、NCR社などがありました。このグループは後にIBMを筆頭にアメリカでコンピューターメーカーの中心となっていきます。

そして残りの起業家グループですが、UNIVACを開発するエッカートとモークリーも、起業家としてコンピューターの開発に関わっていきました。ペンシルべニア大学でENIACを開発したエッカートとモークリーは大学を辞め、1946年にコンピューター企業のエッカート・モークリー・コンピューター・コーポレーション(EMCC社)を設立し商用コンピューターUNIVACを開発することになります。

UNIVACはユニバーサル・オートマチック・コンピューター(Universal Automatic Comtuter)の略でアメリカで開発された商用コンピューターです。ENIACを開発したエッカートとモークリーのEMCC社が開発を進め、EMCC社がレミントン・ランド社(後のユニシス社)に統合されてからはレミントン・ランド社が開発を進めました。

まだUNIVACが生まれる前、EMCC社でEDVAC(ENIACの後継機)の開発を進めていたエッカートとモークリーですが、彼らはビジネスにコンピューターを活用する可能性を見ていた数少ない技術者でした。1950年前後のこの時代、コンピューターをビジネスに活用するということはコンピューターメーカーの大部分は否定的だったからです。

1946年にペンシルべニア大学でENIACが公開され世間にコンピューターというものが認知されるようになると、その影響もあり、エッカートとモークリーは同年の10月に国勢調査局からEDVAC型(プログラム内蔵型)のコンピューターを初受注し契約に調印しました。このコンピューターこそが後にUNIVACと名づけられ、開発が進められたものに他なりません。

UNIVACの開発には莫大な資金が必要だったとされています。最終的には100万ドルはかかったと言われています。当時の100万ドルが現在の価値のどの程度に相当するのか。正確ではありませんが、規模感を掴むためざっくり試算すると45億円程度とはじきだされました。

The Inflation Calculator(The Inflation Calculator (westegg.com))で試算すると、1950年の1ドルは2022年の12.49ドルです。円との交換比率は固定相場に近いとみなし1ドル360円と考えると 12.49/ドル × 100万ドル × 365円 = 45億5885万円

1950年と2022年では円自体の価値が変わっているので実態は更に高額になるとも考えられます。

そして1951年UNIVACは遂に完成しました。エッカートとモークリーの会社EMCC社を吸収していたレミントン・ランド社(後のユニシス社)はコンピューターの性能を宣伝するためのデモンストレーションとして、翌年のアメリカ大統領選挙で大胆にも結果予測を行うことを試みます。

1952年大統領選挙の結果予測をCBSテレビが中継し、最初の開票速報を8時30分に出しました。UNIVACはアイゼンハワー候補の勝利を予想しました。大統領選挙の最終結果もアイゼンハワーの勝利となり、UNIVACの性能は大いに証明されたのです。

UNIVACの誕生は、新しいコンピューター時代の幕開けであり、1950年代のコンピューター商用利用への活路を開きました。それは、コンサルティングの領域としてシステムコンサルティングが発展していくことでもあり、そして、システムコンサルティングの分野では、会計事務所のコンサルティング部門が重要な役割を果たしていくようになります。

UNIVACは1号機の国勢調査局から始まり、軍事利用、大学、そして民間企業への導入へと進んでいきました。

UNIVACは、当時としては、システムとして大変優れた機械で、1951年3月の1号機完成後、2号機は1952年2月に空軍管理局、3号機は1952年4月に陸軍地図サービス局、4号機と5号機は原子力委員会が抑え、ニューヨーク大学とカリフォルニア大学の放射線研究所に、6号機は1953年4月に海軍の応用数理研究所に納入された。

民間では1953年から、GE (General Electric)、PMI (Pacific Mutual Insurance)、メトロポリタン生命保険会社、フランクリン生命保険会社、デュポン社等々で1957年までにトータルで46セットを生産したとされ、価格は $1,250,000から$1,500,000程度であったとされている。

アーサー・アンダーセン会計事務所のコンサルティング部門が、この高性能コンピューターUNIVACの公開後1~2年のうちに、GE社に導入コンサルティングをやってのけたということは驚くべきことです。私はそこにアンダーセン社の周到な準備とコンサルティングへの強い熱意を感じました。

(参考資料)

『コンピュータの発明』(熊澤徹)

『コンピューター200年史』(M.キャンベル・ケリー/W.アスプレイ 著 山本菊男 訳)

コンサルティング発展の裏で起こっていたこと

1952年に世界初の商用コンピューターとしてアーサー・アンダーセン社によってGE社に導入されたUNIVACはEMCC社(エッカート・モークリー・コンピューター・コーポレーション)(後のユニシス)という会社のものでした。アメリカのコンピューター研究の最前線にいたエッカートとモークリーが所属するEMCC社は、当時商用コンピューター分野のリーダーでした。

一方で、1960年代以降アメリカコンピューター産業の覇者となるのはIBMです。IBMが作ったコンピューターを使い、大手会計事務所がコンサルティングするといった関係性もありました。

1930年代にパンチカードシステムで会計システムを独占していたIBMですが、第二次世界大戦直後にはコンピューター産業の展望を見誤り、商用コンピューターのビジネスには参入しないという経営判断をしていました。コンピューター関連の開発プロジェクトを社内で進めていたものの、軍事・防衛分野を中心とした科学分野への進出を加速する一方で、商用コンピューター分野への参入機会を逃していました。

IBMの商用コンピューター分野への参入の遅れは、EMCC社がUNIVACでこの分野の初期の市場を席巻することを許す結果となりました。IBMが商用コンピューターUNIVACを目のあたりにし、危機感を持ったのは1950年代に入ってからのことです。

ちょうど世界初の商用コンピューターがGE社へ導入される頃、IBMはコンピュータービジネスの変化を察知し、社内組織を再編して見事なまでの立て直しを行いました。

1950年代に実際に起こったのは、コンピューターの使われ方が、数値的計算から電子的データ処理へと変わったことだ。1951年頃、この変化に気づいたIBMは、間髪を入れず販売計画を変更し、研究開発、製造、販売の各組織を再編し、伝統的な経営力にものをいわせて、5年という期間でこの事業分野を制覇した。神話的というほどではないが、それでも見事な偉業であった。

IBMは1953年に商用コンピューターIBM702を発表し、すぐに50台もの受注を獲得しましたが、1号機が納入されたのは発表から約2年後の1955年初頭でした。UNIVACの1号機の納入から実に4年も遅れていました。ところが、1955年にはIBMへの注文はUNIVACへの注文を超えました。それはこのIBM702の仕様はUNIVACに驚くほど似ていたものの、いくつかの点でUNIVACを凌いでいたからです。

IBM702の仕様はUNIVACに驚くほど似ていたが、基礎となっている製造技術には大きな違いがあり、これがIBM製品が市場でUNIVACを急速に引き離す鍵になった。高速で信頼性のあるシステムの開発では、IBMがいままで培ってきた圧倒的な電気機械技術に軍配が上がった。

UNIVACに勝っていたもう1つの点は、IBMのコンピューターがモジュール構成をとっていたことだ。要するにシステムは設置する現場で組み立てることができた。出荷も簡単にできた。これと対照的だったのがUNIVACで、一体構造だったため工場から顧客へ運搬するだけでも大仕事になった。

そして、IBMの最大の強みは、サービス指向の企業としてすでに確立されていたことであった。コンピューターを使う上での訓練の重要性を最初から認識していたので、IBMはユーザーのためにそのプログラミングコースを設け、他社の追従を許さない段階に応じた顧客サービスを提供するフィールド・エンジニアリング・チームをそろえた。

(702シリーズ以外でも)IBMは、大学にコンピューティングの講座を新設したら、機械は半値以上割引いて提供すると言い、たくさんのコンピューターを大学に設置した。結果としてそれは、IBMのコンピューターで育ったプログラマーやコンピュータ科学者世代を作り出し、IBM製品に訓練された労働力を世に送り出した。

さて、IBMは1955年に受注ベースでUNIVACを抜き去りました。サービス指向の企業ということで販売だけではなくサポートサービスも充実し、IBMのコンピューターはますます普及していく時代に入っていきました。そうなるとコンサルティングにも進出し、コンサルティングサービスを提供していったのかということになりますが、答えはNOです。

UNIVACを追い抜いた翌年1956年、アメリカ司法省はIBMに対してコンピューターのインストールや使用に関する専門的なアドバイス、つまりコンピューターコンサルティングを提供することを独占禁止法で禁じました。そのため、IBMはその後1991年までの35年間、このITコンサルティングという利益の源泉を供与することができず、アーサー・アンダーセンを始めとする大手会計事務所がコンサルティングを拡大する機会を与えてしまいました。

1956年に連邦政府から長年にわたる反トラスト法違反の訴訟を起こされたIBMは、事実上、ITコンサルティングという新しい分野を大手会計事務所に譲り渡すことになった。

特にアーサー・アンダーセンが利益を得たのは、1956年に政府がIBMに対して、コンピュータのインストールや使用に関する専門的な助言の提供を排除したためである。

1956年、IBMは司法省と和解し、同意協定を受け入れることにした。IBMの競争力を35年間制限するこの判決では、IBMのマシンをリースではなく販売すること、IBM独自の技術を競合他社に提供することが義務付けられただけでなく、IBMがコンピュータ・システムの購入や統合に関するアドバイスを提供することも禁止された。

1956年、IBMのサービス(ソリューション)業務は、コンピュータ市場における優位性を利用してサービス市場を独占しようとしているとして、司法省から告発を受ける。結果、独占禁止法の適用を受け、IBMには「35年間にわたるコンサルティング業務の禁止」という重い足枷がはめられることとなった。

1950年代から、アーサー・アンダーセン会計事務所を始めとする大手会計事務所(後のDeloitte、PWC、EY、KPMG)が、システムコンサルティングの分野に比較的簡単に参入し売上を伸ばすことができた背景には、IBMというコンピューター産業の巨人がコンサルタントして参入できなかったということもあったのです。

最後に少し先の話をご紹介して終わりにしたいと思います。1991年に35年間制限されたコンサルティングサービスの提供を解除されると、IBMは直ちにコンサルティング部門を設立しました。その後わずか5年後の1996年までに、IBMのコンサルティング部門の売上はIBM全体の1/4に達し、当時のアンダーセン・コンサルティング(後のアクセンチュア)と競合するまでになっていきます。そして更に6年後の2002年には、IBMはBig4(ビッグフォー)の一角PWCから同社のコンサルティング部門を買収することになります。

(参考資料)

『The World’s Newest Profession』(Christopher・Mckenna)

『コンピューター200年史』(M.キャンベル・ケリー/W.アスプレイ 著 山本菊男 訳)

『コンサル100年史』(並木裕太)