削減貢献量について考えて見る(6)

WBCSDが発行した、削減貢献量(Avoided Emissions) の算定・報告に関するガイダンスについて、シリーズでご案内しています。

1回目では、「削減貢献量」という概念について私なりの見解を述べました。

2、3回目では、「削減貢献」を謳う資格があるか否かの要件である、3つのGateについての説明。

4回目からは、具体的な算定方法についての説明に入り、5回目までで、下記4ステップ(Step 5 は optional)のうち、Step 3まで終了しました。

6回目はStep 4、算定した「削減貢献量」を評価するステップと、Step5 の会社レベルでのアグリゲーションです。

削減貢献量は、「参照シナリオ排出量」ー「ソリューションシナリオ排出量」で計算するのでした。

従って、Step 2で決定した参照シナリオに着目して評価します。

Step 2では、以下のシチュエーションと、プロジェクトが実施される要因が、法規制によるものか否かの組合せで、参照シナリオを選択しました。

a) 新規需要シチュエーション

b) 既存需要シチュエーション

b-1) 改善ケース

b-2) 更新ケース

その「シナリオ」は未来を予測するものであるため、「変化する」のが前提です。ですので、Step 1において、アプローチAを選択する場合は、IEAのSTEPSのような、エネルギートレンド予測シナリオを使用するようアドバイスしています。

アプローチA:売上のあった年に、ライフサイクル全体の排出量を算定

アプローチB:毎年の排出量を算定

その予測に基づき、プロジェクト実施期間に亘って参照シナリオであれば排出したであろうベースラインを引き、プロジェクト実施期間における削減貢献量を決定することとなります。

例えば、「平均的な設備における排出量」が今後減少していく予測(つまり、平均的な設備でも、効率化が進み、低炭素化が図られる)のであれば、次のように、年間の削減貢献量も変化することになるでしょう。

市場の変化よりも、提供するソリューションの方が小さい場合は、削減貢献量は縮小していくという訳です。

なお、アプローチBを選択した場合には、問題になりません。

その年の市場の変化や出荷台数の変化等々のパラメーターを含んだ上で、毎年更新されますから。精度は上がる一方、その分負荷は増えますけどね。それをストリームライン化すべく、算定支援事業者は技術開発を競っている現状です。

単一の製品/サービスについて謳うのであればここまでで構いません。

ですが、会社単位で製品バリエーションがあることが多いかと思います。

製品単位に加えセクター単位、全社単位での貢献量の算定も行いたいのであれば、Step 5 へと進みましょう。

複数製品の削減貢献量を算出する場合には、単純合算でよいか否かを精緻に検討する必要があります。

全く別の排出源を対象としているのであれば、問題ありません。

別々のソリューションが、同じ排出源を対象としていれば、その寄与度について検討し、加算していかなければなりません。

例えば、ある会社が、a. 交通量減少システムと、b. EV運用最適化システムを、同一の都市に導入した場合を考えて見ましょう。

単純合計すると、「Over estimated」であることは明らかですよね。

まずは、aによる削減効果を検討し、残余分をbによる効果と推定するのが妥当でしょう。寄与度の決定等、根拠も併せて明らかにしておきましょう。

これで「めでたし、めでたし」とはなりません。

ガイダンスは、最後に「Specificity level」という概念を持ち出しました。

採用しているデータの精度について、明らかにしなさいという訳です。

実務で算定をしている方には一般的な概念ですが、つまり、一次データか否か、ということです。

ガイダンスではもう少し細分化されています。

1.User-specific(Customer-specific):製品単位

2.Company-specific:会社単位

3.Market average:市場平均値

1.はまさしく、算出しようとしている製品に直接関わるデータを使用する場合です。2.は、同様の製品群の平均的なデータを使用する場合。3.は、市場に存在するデータベースを使用する場合と考えればよいでしょう。

精度は、1→2→3、の順に低下していくことは明らかですね。

参照シナリオとソリューションシナリオ、双方で「Specificity level」がありますので、削減貢献量の訴求においては、以下のマトリックスになります。

削減貢献量の報告においては、企業は「Specificity」を評価し、このマトリックスに従って開示することとなっています。

お疲れ様でした。

後は、結果を開示、報告するだけです。

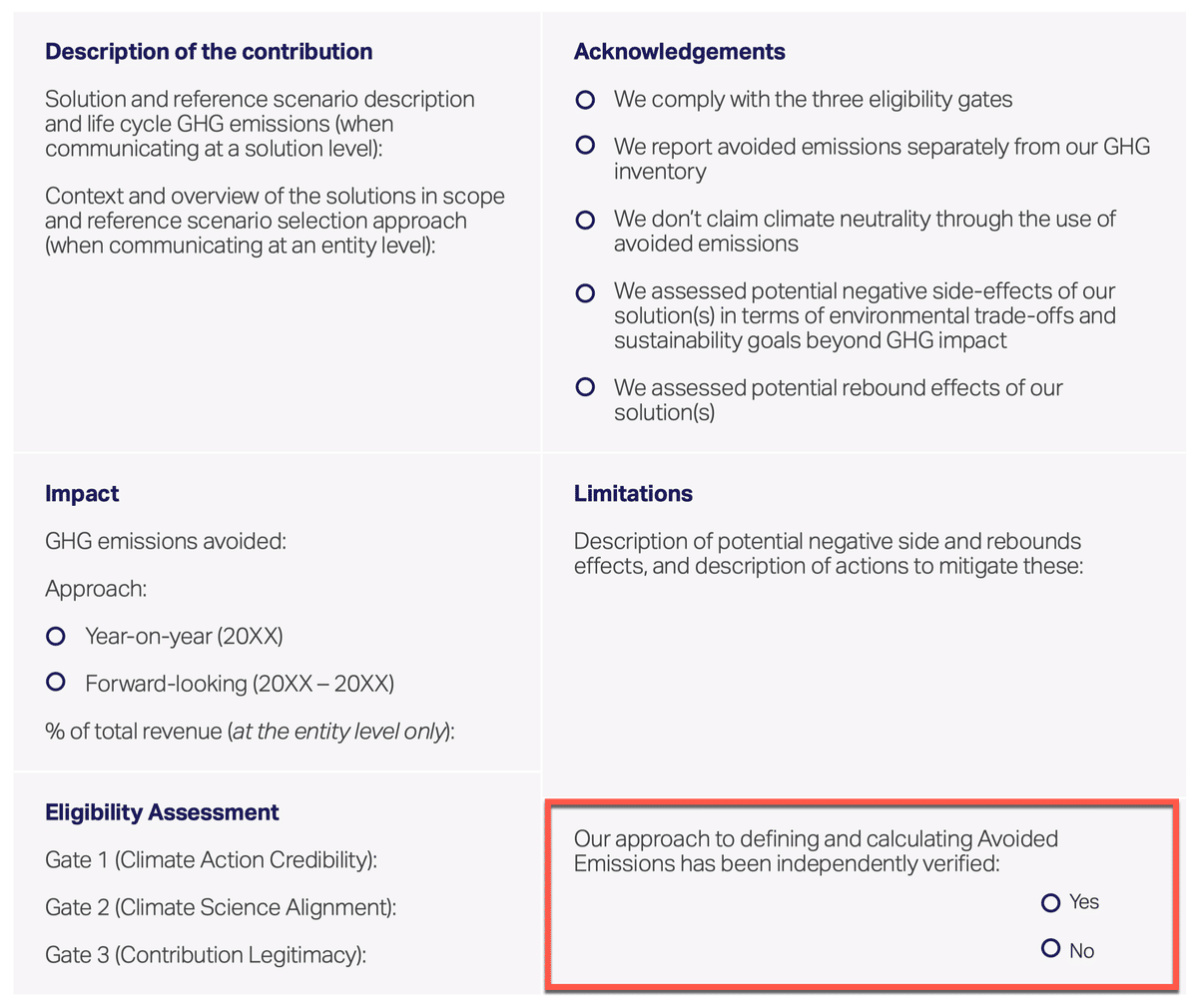

これまでのステップを、分かりやすくまとめればよいところ、チェックシートタイプのテンプレートが用意されています。

Ecucective Sammaryとしてこちらを活用されればよいかと思います。

忘れていましたが、第三者検証を受けたか否かを報告する項目も入ってます。これについては、例えば、保証の精度(合理的/限定的)あるいは14065認証を受けた検証機関であるか否か等の条件は付されていません。第一者、第二者でなく、「第三者」であればよいと理解します。

今後、削減貢献量ガイドライン周りでは、色々な議論が上がってくるかと思いますので、都度ご案内していきたいと思います。

タイムリーな情報提供行って行きます。

フォローよろしくお願いします。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。