削減貢献量について考えて見る(2)

WBCSDが発行した、削減貢献量(Avoided Emissions) の算定・報告に関するガイダンスをご案内しています。

1回目では、「削減貢献量」という概念について私なりの見解を述べました。

異論やツッコミはウェルカムです。是非お寄せ下さい。一緒に知見を高めていきましょう。

2回目の今回は、中身を見ていこうと思います。

WBCSDは、削減貢献量のガイダンスを策定、公表した理由について、次のように述べています。

Net Zeroの目標設定の枠組みで明確に定義されているように、パリ協定の目標を達成するために、企業は直接・間接のGHG排出量を迅速に削減する必要があります。さらに、グローバルな緩和に対する企業の貢献は、自社およびバリューチェーンのGHG排出量の削減にとどまらず、1.5℃パスウェイに適合する追加のソリューションを提供し、他の企業が同様に排出量を削減できるようにすることによって、グローバルな脱炭素化への取り組みを加速するよう努める必要がある。このように、世界のネットゼロ目標に対する企業の幅広い貢献は、Avoided Emissionsと定義されています。

ガイダンスの中で繰り返し述べられますが、自社のスコープ1・2排出量の削減ファースト、スコープ3削減セカンド、そして、ネットゼロ目標を有することがマストなのです。

その上で、さらに「追加のソリューション」を提供することが、世界のネットゼロ目標に対する幅広い「削減貢献」であって、それを定量化したものが「削減貢献量」なわけですね。

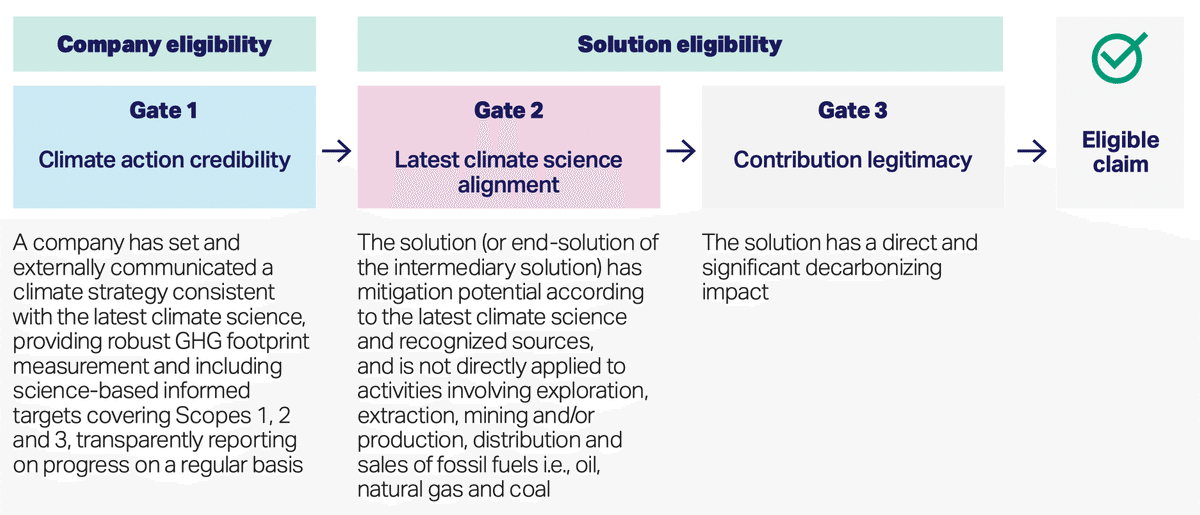

ですので、企業が「削減貢献量」を謳うためには、次の3つのゲートをクリアする必要があるとしています。

まず、算定を行った上で、科学的根拠に基づいたスコープ1・2・3排出量の目標を有し、進捗を定期的に報告しておくことが必要。

ガイダンスでは、SBTi認証を受けていれば、このクライテリアを満たすのに十分としています。ただ。「ネットゼロ」を目指すことがガイダンスの根底にありますので、短期SBTが1.5℃目標だけでは不十分で、長期のネットゼロ目標を持つことが求められると考えます。

認証されていることが必要か否かというと、そこまで要求されないと思います。というのも、認証を受けている企業数は、先月末時点でも世界で200社未満ですから。

他の方法でもよいとしていますが、現実的に考えられるとすると、国連の「Race to Zero Campaign」くらいでしょうか。でも、SBTiの「Net-Zero Standard」と同じですので、SBTiのネットゼロに合致する目標を立て、削減計画を策定した方がよいでしょう。

次の関門は、ソリューションについて。

「最新の気候科学と認知された情報源」に従って緩和の可能性があることとされています。ガイダンスでは、「IPCC AR6」や「EU タクソノミー」を情報源の例として挙げています。

なお、移行期(Transitional period)に必要となる技術については否定的であることから、タクソノミーに含まれていれば何でもよいという訳ではないと思います。SBTiのセクターガイダンスやGHGプロコトルなども参照することをお奨めします。

2つ目のゲートで、明確に排除しているのは「化石燃料の開発、生産、流通、販売と直接関係がある」プロジェクトです。

化石燃料を扱うセクターに属する企業がNGであるとは読み取れませんが、訴求したい場合は慎重を期する必要がありそうです。せっかく「貢献」を謳おうと思ったのに「ウォッシュ」とみなされては、逆効果ですから。

「グリーンウォッシュ」については、特に、ボランタリーなクレジットに対する批判が多くなされています。

例えば、英ガーディアンが、VerraのREDD+プロジェクトは「ウォッシュだ」と批判したところ、Verraがすかさず否定のリリースを出したりもしました。

違法な伐採をして利益を上げている会社が、「環境に配慮しています」と言って里山保全をPRしたり、自治体に企業版ふるさと納税をしたところで、「裏で何かやってるんじゃないの」と勘ぐられるのと、まぁ、構図は一緒ではないでしょうか。

ということで、Gate1とGate2を把握したところで、次回は、Gate3を一緒に考えて行きましょう。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。