カーボン・クレジット・レポート

「カーボンニュートラルの実現に向けたカーボン・クレジットの適切な活用のための環境整備に関する検討会」という経産省の審議会で、「カーボン・クレジットとはどうあるべきか」という議論がなされていました。

これは、2020年10月に菅義偉首相(当時)が「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、2021年4月には2030年の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する目標を表明したことに、端を発します。

皆さん、覚えていらっしゃいますか?

目標の実現に向けての施策として「成長に資するカーボンプライシング」が重要という認識のもと、具体的には、

1.カーボン・クレジットの位置づけの明確化

2.カーボン・クレジット市場の創設

が必要とされたことから、冒頭の検討会が、昨年12月に第1回が開催され、今年3月の第3回目で「カーボン・クレジット・レポート(案)」を公開。パブコメを募集していましたが、このたび、修正を行った最終版が公開されたものです。

パブコメにざっと目を通してみましたが、ネガティブコメントの山ですね。

「定義が曖昧」「べき論ばかり」「典型例を捉えて一般的とし過ぎる」

他方、ポジティブコメント、賛同を表明するコメントも、多くあってもいいようには思いますが、サイレントマジョリティーは、発言しないから「サイレント」。意思表示は積極的にするべきと思っています。

閑話休題、内容について見てみたいと思います。

クレジットについて知りたい内容はというと、主に、以下の3つがあるのではないでしょうか。

1.どんな意味があるのか

2.どんな種類があるのか

3.何に使えるのか

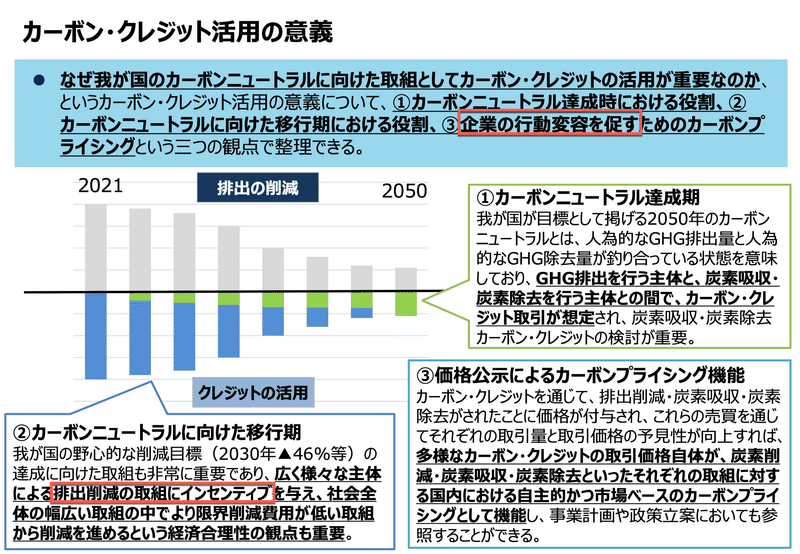

1.については、このように説明しています。

つまり、企業の行動変容を促すためのカーボン・プライシングとして作用し、排出削減に取り組むインセンティブが働くというもの。

やらないより、やった方が結局費用対効果が大きいので、企業は行動を「変容」させるでしょ、ということでしょうか。

これについてのパブコメは概ね賛成で、枝葉末節の指摘のみ。

個人的には意外な感じでしたね。

私が着目するのは、クレジットの収益がもたらす便益です。

企業がクレジットを購入すれば、作り手に資金が入りますよね。収益が上がるのであれば、事業の継続、あるいは拡大につながります。

これが、例えば森林吸収系のクレジットであれば、森を守る活動が継続される、森が元気になるのです。その効果は、地元、地域の活性化につながるでしょう。

クレジットには、削減系もあります。排出係数が小さい燃料への転換や、高効率機器への更新などが典型例。このような場合、資金はそのプロジェクトの実施者の懐に入って終わり。さらに、削減活動を行うかは不透明。

「クレジットの収益がもたらす便益」なんて何?となってしまいます。

吸収系と削減系で、価格差が生じるのは至極当然です。

ですので、「吸収系のクレジット」が活用されることにおいては、意義があるというのが、私の意見です。

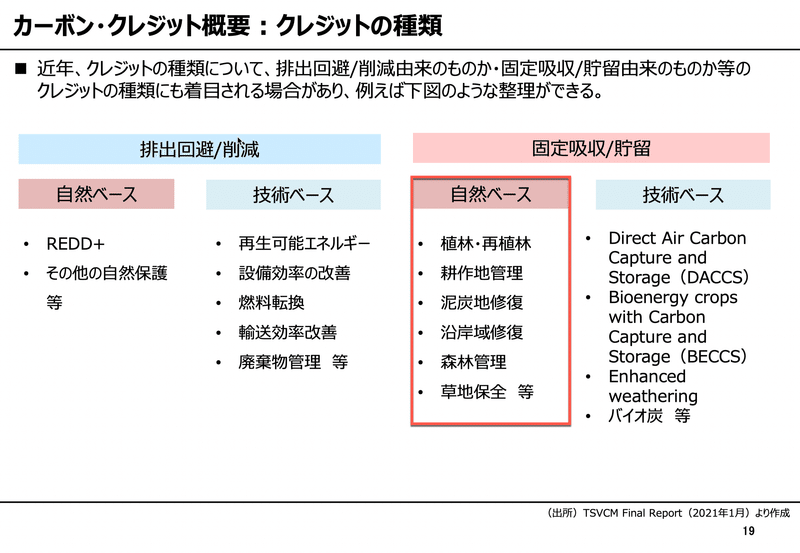

続いて、2.について見てみましょう。

プロジェクトベースで分類すると、このようになります。

これについては、異論ございません。

ただ、吸収系、特に「自然ベース」推しなのは、言うまでもなし。

運営主体別については別途説明がありますが、今回は触れません。

そして、皆さんの注目の的は、3.ですよね。

レポートでは、「需要面における取組」として整理されていました。

「温対法の報告において調整後排出量として報告できますよ」ということ。自社の排出量から差し引けますと言うことです。

なお、令和5年4月1日施行の改正省エネ法により、省エネ法の報告でも活用できるようになると考えています。これについては、こちらを参照下さい。

注意しないといけないのは、利用できるクレジットが、J-クレジットやJCMに限られるということ。まぁ、日本の法律ですからね。

私の意見は「何に使えるのか」ではなく「何に使おうか」

1.の延長線上で考えて欲しいと思っています。

古いデータにはなりますが、以前J-VERの利活用を推進するお手伝いをしている際に実施したアンケートによると、消費者は、環境に配慮した経営を行っている企業に対して、好感を持っていることが分かりました。

また、半数以上が環境に配慮した商品の購入意欲があるところ、出会えていないために、購入できていないということも明らかになっています。

つまり、クレジットを購入することで、資金が還流し、環境の保全、さらには、地域の活性化につながるのであれば、積極的にPRすべきなのです。

日本人の気質として、遠慮したくなるのはよく分かります。

でも、言わないと伝わりません。積極的にコミュニケーションして下さい。

お客様は待っています。

ツッコミどころ満載で、巻末の用語集も貧弱ですが、カーボン・クレジットを俯瞰するには、重宝するレポートだとは思います。正式な発表の際には、ブラッシュアップされていることを、期待したいです。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。