Interlude:土壇場の暗転~どん底からの再生

前回の投稿はこちら ↓

2008年4月、私はダラムシャラーから首都デリーに入った。ほとんど全ての取材を終え、後は寝台エクスプレスに乗ってコルカタへ向かい、一路日本へと帰るだけとなっていた。

私の頭の中ではすでにここまでの原稿の流れが、ひとつのストーリーとして具体的にイメージされていた。その為のデータとして今回撮影した写真は、1万枚を超えるファイルがハード・ディスクに保存されている。後は日本に帰って細部を詰め一気に書き上げるだけだった。

足かけ3年にわたる取材。そこで出会った様々な武術とそれを担う人々。さらに棒術の回転技をきっかけに『発見』したインドのチャクラ思想。その探求へとのめりこんでいった鮮烈なプロセス。長い長い探求と放浪の日々、その全てが深い感慨と共に思い出されるのだった。

ある種の達成感と虚脱感が交錯する中、恐らくは私の心は平常心を失っていたのかも知れない。運命の4月4日、ニュー・デリー駅でコルカタへと向かう寝台列車に乗った私は、そこでパスポートや現金、カメラやPCなどの貴重品と共に、全ての写真データを盗まれてしまったのだ。

その手口は旅なれた私にとっては極めて初歩的かつ単純なトリックだった。

インドの2等寝台車は3段になっている。下段の寝台は昼間は3人分の座席となり、上段の寝台は荷物置き場となっている。そして昼間は下段の背もたれになっている中段を、夜になると寝台として起こして固定し、3段寝台が完成する。

インド人に揉まれながら乗車した私は上段の自分の寝台を確認し、全ての貴重品が入ったショルダーバックを下段に置き、バックパックを上段に上げた。この間、習慣的にショルダーは常に視野の片隅に捉えている。

そしてショルダーを取ろうと下に顔を向けようとしたその瞬間、一人の子供が上段の荷物を指差しながら何か話しかけてきたのだ。

なまじヒンディ語が片言ながら聞き取れる私は、思わずその指先に釣られてショルダーから目を逸らし、彼の言わんとしている状況を理解しようとしてしまった。

ほんの一瞬後、恐らく1秒たつかたたないか、本能的にヤバイ!と察知した私はハッと下段のショルダーを振り返った。しかしそれはもう、すでに跡形もなく消えてなくなっていたのだった。

それは、この旅を3年間の総決算として全精力を注いできた私にとって、あまりにも過酷な試練となった。

この最後の最後に襲来した、どう考えてもあり得ないシチュエーションに茫然自失状態に陥った私は、精神的にも物質的にも、もはや自力だけではどうにもならない状況に追い込まれていた。現金は財布の中にある程度は残っていたが、何しろパスポートがなければ外国人はホテルに泊まることすらできないのだ。

この絶体絶命の中、ようやく落ち着きを取り戻した私が真っ先に思い至ったのは、これまでも色々な所でお世話になった日本山妙法寺だった。忙しさにかまけて今回もお参りは果たせなかったが、デリーには日本山の道場があったはずなのだ。

私は藁にもすがる気持ちで、インドラプラスタにあるお寺に文字通り駆け込んだのだった。

私はそこで、約3週間を過ごした。突然転がりこんできた私を克庵主さんは優しく受け入れてくださったばかりでなく、第一の難関である警察での盗難証明の取得に際しては、ほぼ一日がかりでヒンディ語の通訳までしていただいた。

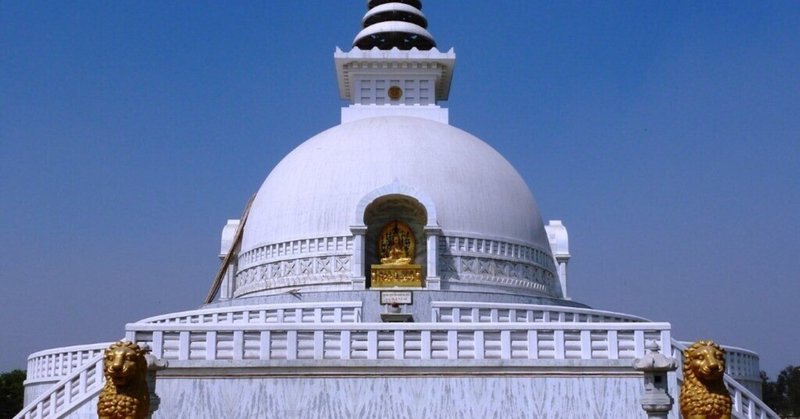

そしてパスポートの再発行やヴィザの再取得などインドでは想像を絶するお役所仕事に立ち向かいながら、私は毎日朝晩、南無妙法蓮華経を唱え、法華経を読み、そして本堂の前に聳える白く巨大なシャンティ・ストゥーパを仰ぎつづけた。

ほとんどの読者の方は、インドにおけるお役所仕事がいかに難攻不落のラビリンスであるか、理解できないことだろう。盗難の衝撃に加えてのこの難関に対して、おそらくたった一人では私は精神の安定を維持できなかったに違いない。

それが御修行の功徳というものだろうか。デリーでの最後の時間は意外なほど淡々と過ぎ、何とかすべてのハードルをクリアした4月下旬、私は無事日本に帰国した。

そして記憶が薄れない内にと前章までの内容と若干の終章を加えた原稿を一気に書き上げ、いくつかの出版社に書籍化についての相談を持ちかけた。しかしどの出版社からもはかばかしい返事はなかった。

それ自体は私にとって失望ではなかった。写真データや情報ノートを失くした分その内容は中途半端な未完の状態で、ひとつの作品として満足のいくレベルには達していなかったからだ。

本当の正念場は実はここからだった。デリーにいた時はそれでも目の前に絶対にやらなければならない課題を突き付けられていた。そして原稿を書いている間はそれに全力で集中していれば良かった。けれど、そのすべてが終わった時、私の心はどうしようもない虚無感に取りつかれてしまったのだ。

私はこの3年の間、かつて青春の一時期を共に過ごした大好きなインドの為にこの仕事をするのだ、と言う『使命感』さえ感じながら旅をしてきた。未だ知られざるインド武術を世界に紹介する為に、そしてインドを象徴する「チャクラ思想」の謎を解き明かす為に、すべて手弁当で今までの膨大なプロセスをこなして来た。いくら好きな事とは言え、一銭の利益にもならない事に、全生活を捧げてきたと言っても言い過ぎではない。

それが、たとえ悪人とは言え、当のインド人から強烈なしっぺ返しを受けてしまった。6ヶ月間撮りためた写真と取材データ、そして全財産を奪われるという形で。ここまでやってきた全ての仕事が、当のインド人によって完全に否定され水泡に帰してしまった。この事実が、時が経つにつれて私の心を蝕み始めていたのだ。

今までの苦労は一体何だったんだろうか。そして、これ以上この仕事を続けることに、意味があるのだろうかと。

さらにたたみかける様に、あの盗難の瞬間の記憶が時がたつにつれてより鮮烈に蘇って来る。その繰り返し襲ってくるフラッシュ・バックが私の心をさらに消耗させていった。まるで自分の不注意でわが子を失ってしまった親の様に、私は激しい後悔に苛まれた。

あの時ショルダーを上段に置いておきさえすれば、いや、それ以前に身体から離しさえしなければ、せめてバックアップを別に分けてあれば、いや、いや・・・ 私の心は底なしの泥沼状態から抜け出す事が出来なかった。

こんな事ではいけない。デリーでの、あのある種清々しい毎日を思い出しながら、私は仙台にある旧知の日本山道場へ向かったのだった。

仙台道場に着いた私を、住職の二宮お上人は変わらぬ笑顔で迎えてくださった。私はデリーでの日々の様に無心に朝晩の唱題行を勤め、迷いを振り払うように薪割りなどの作務に没頭した。

二週間に及ぶ仙台滞在から帰宅した私を、一通のメールが待っていた。それは日本山新潟道場の浅井お上人からのものだった。彼は「日印サルボダヤ交友会」の会報の編集に携わっており、その冊子に何かインドに関する原稿を書いてみないか、というお誘いだった。

それは今思えば、デリーで盗難に遭ってひどく落ち込んでいる私の事を人づて聞き及んで、何か気晴らしの仕事でも与えてやろうという親心だったのかも知れない。だがそれは私にとって、結果的に大きな転機をもたらしたのだった。

原稿を書くにあたって編集部から見本としていただいたサルボダヤ誌バックナンバーの表紙を見て、私は軽い戦慄を覚えた。そこに布一枚に身を包んで棒をついて歩くガンディー翁の姿があったからだ。

もちろんそれはガンディー翁の代名詞的な姿であり、私にとってもおなじみの絵柄だった。だがその時、彼が手に持つ一本の棒に私の意識は吸いついたように固定され、目をそらす事が出来なかった。

「ガンディー翁は何故、棒を持っているのだろう?」

それは、唐突とも言える疑問だった。

あるいはそれは、私の棒術に対する過剰なこだわりがもたらした疑問だったのかも知れない。だが、事はそれだけではすまなかったのだ。

「ガンディー翁」と書いたように、私たちが目にする彼の写真や肖像は晩年のものが多く、手にした棒は歩行を助ける杖だとみなされがちだ。だが本当にそうだろうか?確か以前見た若い頃の写真にも、同じように棒を持った姿があったはずだ。

この棒には歩行を支える杖以上の、何かもっと深い意味があるのではないだろうか?

私の直感が、その時そう囁いていた。

そして次の瞬間、

『これはダンダじゃないのか?!』

目から鱗が取れるような衝撃とともに、私は心の中で叫んでいた。

この時を境に、それまで上辺でしかチャクラを見ていなかった私の視点は、大きく転換する事となった。

私の心は走馬灯のように駆け巡って、これまでの3年間延べ18か月に及ぶインド滞在をレビューしていた。そのあちこちに、一本の棒が印象的な存在感を放っている光景が浮かび上がっていった。

あの盗難事件にまつわる一切の迷いが、完全に吹き飛んでいた。高速でハード・ディスクを検索するコンピュータの様に、私は一心に記憶をまさぐり続けた。

次回の投稿はこちら ↓

■日本山妙法寺仙台道場で大変お世話になった二宮お上人様は、先年お亡くなりになりました。ご生前のご厚誼に感謝すると共に謹んでご冥福をお祈りいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?