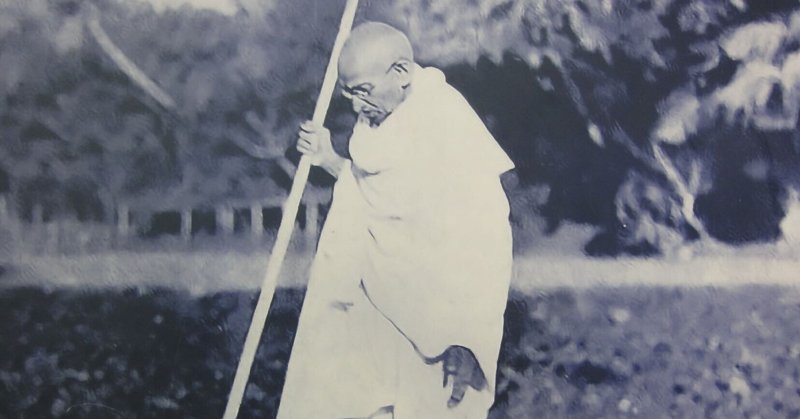

ガンディー翁と聖なるダンダ

前回の投稿はこちら ↓

これまで見てきたように、インドでは伝統的にチャクラというものに聖性を見出してきた。ブッダの転法輪、ヴィシュヌ神のスダルシャン・チャクラ、女神のシュリ・チャクラそしてヨーガのチャクラ思想、などなど。アショカ石柱のダルマ・チャクラは独立インド共和国の国旗にも掲げられて、現在では文字通りインド精神そのものを表すアイコンとして国民統合の象徴ともなっている。

これら聖なる車輪を体現する技として、棒術の回転技が発達したのではないか?そんな仮説を基に、特に前回の旅ではチャクラのシンボリズムを研究するためにインド全土を回り、様々な遺跡や寺院を訪ねて歩いた。

その少なくない数が辺鄙な村にあったために、それは必然的にインドのごく普通の村を訪ね歩く結果ともなった。一応武術研究の看板を出している私は、遺跡や寺院を目的に訪ねた場合でも、とりあえずは武術や棒術の存在について村人に聞く事にしている。その結果、実に多くの地域で棒術、特に回転技の存在が確認できた事は予想外の収穫であった。

棒術のあるなしに関わらず、多くの村人が日常の中で棒を携えて生活している事も分かった。それは放牧する牛やヤギの群れを追うために、脱穀で作物を叩くために、ジャングルで猛獣や毒蛇から身を守るために、あるいは足が弱った老人が歩行を助けるために、日常的な道具として今も村の生活では欠かせない文字通りの『相棒』だった。そんな実用的な場面では男女を問わず人々は棒を使っていた。

けれど壮年以上の特に足が悪くもなさそうな男性が、仕事でもないのに棒を携えている姿も、私はしばしば見かけた。男たちと寄り添う棒の風情には、何か実用性を超えた存在感が確かにあった。

何だろうこの感覚は。そう思った私は、ある時村人に「なんでみんな棒を持っているのですか?」と極めて素朴な疑問をぶつけてみた。すると彼は、非常に興味深い話をしてくれたのだった。

曰く、インド人にとって、特に農村に住む清く正しいヒンドゥの男にとって、棒とは特別な意味を持つ存在だという。ガムチャやターバンなどの布かトピーと呼ばれる帽子を頭にかぶり、クルタ・シャツを着てドーティを腰に巻き、チャッパルを足に履いて、そして手には棒を携える。これが由緒正しいインドの男たるべき正装らしい。彼は傍らの棒を誇らしげに掲げながら、

「これは、ダンダなんだ。」と言って笑った。

だがごく普通の村人である彼は、ダンダと呼ばれる棒がなぜ特別な意味を持つのかを説明する事は出来ず、私もこの件についてはいつしか忘れてしまっていた。

サルボダヤ誌の表紙に、棒を携えたガンディ翁の姿をまじまじと見つめながら、最初に思い出したのがこのエピソードだった。そしてダンダ、という言葉の響きから、もうひとつ重要な事実を私は思い出していた。それはヴィシュヌ神が四つの神器の内のひとつとして持つダンダだった。

上の画像では左手に先端の膨らんだガダーという棍棒を持っているヴィシュヌ像を見る事が出来るが、ヴィシュヌ神は地域や時代による偏差はあるが、ダンダと呼ばれるプレーンな棒を持っている場合も多いのだ。

ガダーはインド武術に特有な武器で、クシュティやカラリパヤットのトレーニングにも取り入れられている。このユニークな形をした武器(日本語では鎚矛)は、第一に戦士の守護神であるハヌマン・ジーのシンボルとして知られているが、一般に古代インドにおいては戦士の強さと勇気を象徴するものだったらしい。このガダーは、マハバーラタやバガヴァタ・プラーナなどクリシュナが活躍する古典の中で、彼の武勇を象徴する武器としても登場している。

ハヌマン・ジーがラーマヤーナの物語の中でヴィシュヌの化身であるラーマの眷属として活躍する事、そしてクリシュナがヴィシュヌの化身として取り込まれたことなどから、いつの間にかガダーが、その見栄えの良さからダンダに代わってヴィシュヌ神のアイテムへと転化していったのではと私は考えている。

どちらにしても、ガダー自体ダンダから発展した物であり、ダンダという単語がガダーをも意味する事から、本稿では『ダンダ』で統一したい。

そしてこのダンダ、インド世界ではどうやら権力や統治を象徴するアイテムでもあったらしい。ヒンディ語で『ダンダを与える』というと、それは懲罰を与えることを意味する。

現在でもインドの官憲は、日常語でラティと呼ばれるダンダを手にして町を練り歩いている。そして例えば、不法に路上を占拠して商売をしている様な輩を見つけるや、このラティを振りかざして追い払うのだ。相手の身分が極端に低い場合や騒乱などの状況下では、このラティで実際にビシバシと叩くこともあり、ラティ・チャージと言ってインド的官憲支配の象徴として恐れられている。

だが何故、単なる一本の棒がヴィシュヌの神器となり、清く正しい村の男たちの正装になり、権力や統治の象徴になり、そしてガンディ翁のシンボルになったのか。この新たな謎に直面した私は、盗難事件以来の鬱々した気持ちを吹き飛ばすように、精力的に図書館やネットで情報を検索してこのダンダの由来について調べを進めていった。そしてそれは、またしてもインダス文明の昔にまで遡る事になったのだった。

世界の創造を司るブラフマー神、秩序の維持を司るヴィシュヌ神、そして破壊と再生を司るシヴァ神。この三神がヒンドゥ教の頂点に君臨するトリムルティの最高神と呼ばれている。

そして秩序を維持するヴィシュヌ神は、四本の手に持つ4つの道具によってその働きを表わしている。神の韻律を鳴り響かせる法螺貝。この世のあらゆる悪を滅ぼすという神の究極兵器スダルシャン・チャクラ。天界の清浄性を表わす一輪の蓮の花。そして世界の秩序を司る神威を象徴するという一本の棒、ダンダ。

単なる棒がヴィシュヌ神の象徴になった背景には深い歴史があった。紀元前2600から1800年頃にかけて繁栄した古代インダス文明は、高度に発達した都市遺跡で有名だ。この都市建設に当たって基準になった尺度が、実は180㎝ほどの棒の長さを一単位とするものだった。この規格はマウリヤ朝のアショカ王の時代にもほぼそのまま用いられ、その単位は1ダンダ(ダヌシュ)と呼ばれた。

尺度を測るダンダは、徴税の基準になる検地や、統一的な都市建設の測量に際してもっとも重要な道具として、王によって特権的に管理された。それは正に王の偉大なる権力を象徴するシンボルだった。戦乱が終わって新しい王がその軍勢と共に尺棒を携えて領地を巡幸する姿は、新しい平和秩序の始まりを高らかに宣言するものでもあった。

やがて、戦乱を平定して平和と秩序を打ち立てる王の絶対的な武威が神の威光と重なって、ダンダは悪を滅ぼしダルマを回復し世界の秩序を維持するヴィシュヌ神の象徴にもなった。地上の権力の象徴が、天上の神の権威へと昇華していったのだ。

一方で、ダンダは神につながる行者の属性としても重要になっていった。ヒンドゥの修行者と言えば、オレンジやサフラン色のローブをまとったサドゥが有名だ。彼らが世俗の生活を捨て、グルジーの元で出家する時に与えられるのもまた、一本のダンダと、水を入れる金属製のポットだった。

ヒンディ語では『ダンダをつかみ持つ』という意味の『ダンダ・グラハン・カルナー』という言葉が『出家』を意味するという。常にダンダを携えて遊行するサドゥの姿は、聖なるインド世界を象徴する原風景となった。

このような考え方は在家の世界にも当然影響を与えている。ヒンドゥ教徒は司祭階級のバラモン、戦士階級のクシャトリア、商工業など実業に携わるバイシャ、そしてこれら上位三階級に仕えるシュードラの四つのカーストに分かれ、更にその下にはアウト・カースト、いわゆる不可触民が存在する。そしてこの上位三階級だけに与えられている特権的な通過儀礼にウパナヤーナがある。

これは神の天啓であるヴェーダを学ぶために上位三階級の少年がバラモン師匠の下に弟子入りする儀式で、最近日本でも知られるようになってきた四住期、すなわち学生期、家住期、林住期、遊行期の、最初の学生期の始まりを告げる重要なものだ。

由緒正しきヒンドゥ(上位三階級)に生まれた男子は、すべてこのウパナヤーナを通過する事によって宗教的に二度目の誕生を得ることから、再生族と呼ばれる。そして実はこのウパナヤーナの入門式において、その名前の由来となった聖なる紐と共に、聖なるダンダが、師から弟子へ入門の証として授けられるのだ。

タミルナードゥ州のマドライ市はドラヴィダ文化の揺籃の地として知られる。門前町の中心に位置するミナークシ寺院は中世のヒンドゥ文化を今に伝えている。寺院内の博物館には古い壁絵が保存され、そこにはダンダを携えて王の前に参内するクシャトリア諸侯の姿が描かれている。

王城内に大勢の武人が剣を持って入り込む事は穏やかではない。これはウパナヤーナを通過した再生族であるクシャトリアの身分を象徴するだけではなく、刃を持たない棒を携える事によって、神を崇め、王の権威に服し、反意なく共に社会の秩序を守っていく忠誠の証ともしたのだろう。

日本において、本来はサムライの文化であった髷と月代の習慣が社会の成熟と共に町人や農民にも取り入れられたように、ダンダを携えて神(あるいはその代弁者であるバラモン)と王の権威に忠誠を誓うという上位カーストの習慣は、徐々にシュードラを含む一般民衆にも浸透していった。

そうしてダンダはインドにおいて、神と王の権威を象徴すると同時に、法に従い秩序を守る真っ当な社会人の正装として定着していったのだ。

そんな正装としてのダンダも、近代化の流れの中で確実に廃れてきてはいる。だが、それがひときわ輝きを増す舞台がある。それは聖地巡礼だ。

私はこれまで有名なバラナシ、ラーメシュワラム、ハリドワール、ドワラカなどをはじめ多くの聖地を訪れているが、中でも地方にある如何にも素朴な村人たちが好んで巡礼する聖地では、多くの巡礼者がダンダを携えている姿を目にした。

おそらく彼らにとって巡礼とは、サドゥになる程ではないが、日常の汚れを離れつかの間神のみを思い求める行者となって、心を清め功徳を積み人生をリセットする格好の機会なのだろう。

インド共和国建国の父であり、同時に行者でもあったガンディー翁。彼はバガヴァッド・ギータの信奉者としても知られている。比較的短いこの聖典は、国民的叙事詩マハバーラタの大戦争における、パンダヴァ家の王子アルジュナと先住民の英雄クリシュナとの対話を軸として展開する。

正に大戦争が勃発する寸前、馬に引かれたラタ戦車に乗って敵軍と対峙したアルジュナは、同族同士が殺しあう戦争に懐疑を抱き戦意を喪失してしまう。御者に扮したクリシュナはそれを見て彼を叱咤し、激励し、奮い立たせる。その過程で、クリシュナは自らの神としての本質を顕わし、アルジュナに対して世界の理法について解き明かすのだ。その場面で重要な役割を果たしたのがダルマという言葉だった。

ダルマとは正義であり、法であり、人として果たさなければならない義務や本務を意味する。クリシュナはここに、アダルマに対抗するダルマの守護者(あるいは推進者)として、インド世界に深く根を下ろしていった。そして、このクリシュナこそが、後にヴィシュヌ神の化身として最高神へと昇り詰めるのだ。

インド独立に際して最後までムスリムとの和合を模索していたガンディ翁は、狂信的なヒンドゥ青年の凶弾に倒れた。彼の最後の言葉、それは「ヘイ、ラーマ」だった。ラーマもまた国民的叙事詩ラーマヤーナの主人公であり、同時にヴィシュヌ神の化身だ。ヴィシュヌ教の伝統ではブッダでさえ9番目の化身とされている。

クリシュナとラーマを篤く信仰し、仏教にも深い共感を寄せていたガンディ翁。独立運動のさなか、根強いカースト差別に抗議してヴェーダの聖紐を捨てた後も、彼がダンダを手放すことは終生なかった。

彼は、イギリスによる植民地支配という『アダルマ』に対抗する『ダルマ』の守護者として、ヴィシュヌ神の使徒、あるいは化身たらんと発心して、その象徴である聖杖ダンダと共に、非暴力の独立運動を戦ったのかも知れない。

ガンディ翁が携えて歩く一本の棒。それは決して単なる杖ではなかった。それは誇り高き再生族の証であり、清く正しいインド農民の象徴であり、自我を放擲して神を求める行者の証であり、同時に、ダルマの守護者としてのヴィシュヌ神が持つ、聖なるダンダだったのだ。

おおよそ以上の内容を簡潔にまとめて、私はサルボダヤ誌に「ガンディ翁の聖なる棒」の題名で投稿した。

だが、この考察は私にとっていまいち消化不良なものだった。実はインド全土を遊行するサドゥの多くがシヴァ派に属しており、ヴィシュヌだけの属性としてダンダをとらえた場合、つじつまが合わなくなる。

ダンダの思想にはもっともっと奥深い何かがありそうだった。チャクラを巡る謎の探求に明け暮れた過去一年の経験が、『ミステリー・ハンター』としての直観に磨きをかけていたのかも知れない。私は新たなる謎の出現に完全にフォーカシングして、いつの間にか盗難にまつわるどん底の精神状態から脱していた。

次回の投稿はこちら ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?