エピソード 2 愛の媚薬(3582文字)

2.愛の媚薬

この世に、愛の媚薬があるとしたら、どんな役割が相応しいといえるだろうか。

その薬に、私たちは何を期待するだろうか。意中の人を振り向かせるため、単なる惚れ薬とおもわれがちだが、愛の目的は、異性との愛を成就させるだけではない。

郷土愛のような素朴な愛から、愛国心のようなより公に向けた愛、そして気高く忠義を誓う愛など、純愛的な形もある。

異性にウットリするような愛情に限らず、このように嬉々として活気に満ちた感情を引き出すための、クスリ。それが媚薬の役割。今回は本来の愛と媚薬の役割を検証する。

1)媚薬のエッセンス

射抜かれた矢が、どんな変化をもたらすのか。それは対象と自己認識によって異なる。

自己認識は、五感反応と言葉の理解が関与する。五感反応は、単純には快、不快。言葉は、言葉の理解度に関与する。

ここでは、媚薬のエッセンスとして、こころみに三つの語を取り上げたい。「純」と「潔」、そして「粋」である。

「純」に因む熟語で、「純粋」「純潔」という言葉がある。純は両者を取り持つ。

また「粋」は、「生粋」などの精神作用。「潔」は、仏教の徳目として取り上げられる「純潔」ともほぼ同意として考える。

これら三つの語が、愛と美のセンスを高める媚薬であることを検証していこう。

ⅰ)「純」

「純」は、「純愛」という熟語がある。これは、プラトニック的な愛とも受け取れる。

しかし、より本意に近い解釈は、仏教の徳目にも示されるように、「純潔」がある。

徳目には、「この上ない」という強調の形容があることで、より純な印象が強くなる。そして、この徳目的愛とは、単なる純愛ではない。

泥土の中から咲く「蓮の花」のように、汚れから純度の高い精神を能動的に生み出していくという意志があることを忘れてはならない。

人生は、むしろ穢れがあって当然であり、穢れに触れずしてこの能力を認識することはできない。

穢れた心情から、純な物を生み出すこと。純潔を守るとは、穢れを排除することではない。そうではなく、むしろ泥土の中に本来の愛のエッセンスを見出し、愛の力で有機的な血の通った感覚に包まれることが「純」の本質なのである。

ⅱ)「潔」

もし愛が全ての宇宙の中心にあるとすれば、少なくとも、あらゆる動きを止めることはないだろう。

「病気」という言葉が、「気」の滞りにより「病」が生じることを意味するように、断絶、隔絶などは、不快な気分を生じやすい。

これらのことは、「気」の使い方にある。「気」に配慮し「気」を巡らすことで病や気持ちを癒すことができる。

清掃や換気など、「清潔」を保つことも、愛の働きに関与してくる。「気」の巡らし方、それが「愛」の媚薬の一つの効能でもある。

ちなみに「気」とは、形あるものの動く様のことをいう。この場合の形とは、意識の中にある「言葉の意味」や「概念」など、目に見えなくともその言葉により印象的に形作られ意識できるものを含む。

だから、本質的な「気」とは、「意識そのものの動く様」を「気」というのだ。

このようなことからすると、『潔』の潔さを旨とする決断の気も、清廉潔白な心情も愛の媚薬の薬味なのだ。

ⅲ)「粋」

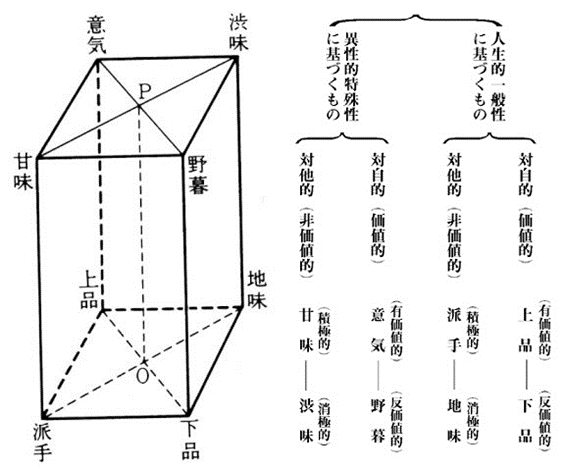

「粋」といえば、九鬼周造の『「いき」の構造』という著書があるが、これによれば、「いき」とは日本人の独自の美意識をあらわすものなのだという。(本書では、「いき」の漢字は「意気」として表記)

それを構造的に表したのが下の図である。

そして、『いき』とは次のように記されている。

「<粋(いき)>とは、運命によって<諦め>を得た<媚態>が<意気地>の自由に生きるのが<いき>である」

少し難解だが解釈してみよう。

なにかの関心や興味に対し、最後まで取り入ろうとする態度が<媚態>、他と張り合って、自分の思う事をどうしても押し通すのが<意気地>。明らかにして極めるのが<諦め>。

これらによって、運命に翻弄されながらも<媚態>は、<意気地>の自由に生きることが<粋(意気)>なのだという。「意地」にならず、「意気地」を使う。それは「気」を乗せることだ。だから、九鬼周造も「いき」を<粋>ではなく「意気」と表記したのだろう。

また、国語でいう野暮に対する言葉であり、「いき」とは『気がきいてみえる様子』という意味もある。意地にならず意気地を見せる。結局は『気』の巡らしかたの言葉である。

同時に「いき」とは、「愛」の「かなし」に対応するような二面性、<粋>は自意識が強く、「意気」は運命によって諦めを得るむしろ受動的にも見える。

このような、自意識が強く積極的な行為も、方や運命の意図に左右される極めて受動的な生き様との両方が表現されている。

「媚薬」のエッセンスが香る、<純>や<潔>、<粋>の作用で薬の効能が高まるのだろう。

2)愛の視野

ⅰ) 愛のマッピング

愛を見る視線、愛が見える視座、愛に満ちた視点。そのようなより抽象的な表現の理解には、まず抽象語彙の在る場所と、その語彙自体の性格を確定する必要がある。

より抽象度が高い語彙を含む文の意味が見えるようにする、一つのこころみをしてみよう。

今までの思考は、思考の仕組み自体を思考することはほとんどなかった、シュタイナーの『自由の哲学』は、思考の自由性、主体となる自我への回帰として『自由』という言葉を使った。

物理学は、物質を客体とし思考する態度をとる。与えられた受動的な観察方法といってもよいだろう。

しかし、思考を思考するというのは、新たな主体となる存在を見出した『主格』が、新たなる客体との関係を見出していく。

あるいは、思考そのもの(主格)が形あるもの(客体)に変容していくことについて思考していく思考ともいえよう。

それを、従来の思考と区別して、純粋思考と呼んでも良いだろう。その具体的な方法論は、マッピングである。

※マッピングとは、こころの立体モデルに適切な語彙を配置していくことである。これについては、並行して『哲学』の散歩道 Vol.20『思考のこころみ』 命題2 意味と価値と真実1に詳細を解説していく。

ⅱ) 西洋的な愛の感情

ここで、少し西洋的な愛に触れておこう。

西洋的な愛にはキューピット、クピドという天使がよく描かれる。ヴィーナス(アフロディーテ)はさまざまな男との間に子供を生んだが、エロスことクピドは、マルスとの間に生まれた子である。

(※今回の表紙絵画ジョヴァンニ・アントニオ・ペレグリーニの作品、アフロディーテとエロス)

翼をもつ若い男性(作品は男の子)の姿をし、手に弓矢を持つ。金の矢で射られたものは見たものに激しく恋し、鉛の矢で射られたものは、激しく嫌悪するという。

美の女神ヴィーナスの忠実なしもべでもあり、どんなすばらしい神も、彼の愛の矢にはひざまずかざるを得ない力を持っているとされる。

西洋的な『愛』は、基本的な感情の原点である『嫌悪』と『恋慕』を対比させて描かれている。

三大ネガティブ感情として挙げられる『嫌悪』『恐怖』『怒り』の中でも原初の感情は『嫌悪(不快)』である。

そして、三大ポジティブ感情として挙げられる『共感』『喜び』『肯定(快・関心)』の中でも原初の感情は『共感』的な愛情であり、これが『恋慕』の情といってもよいだろう。

最終的にマッピングにより明らかになるが、実は『嫌悪』と『共感』の間を感情が揺らいでいる限りは、本来の『愛』の視座を確認することはできない。結果的に『愛』を認識するには、適切な環境が必要だからだ。その適切な環境とは、人の持つ心境と考えてよいだろう。一つの意識水準である。

しかし、この二つの陰陽両極感情は、心境の構造に対し非常に重要な示唆を与えてくれる。これらのことを踏まえ、次回以降、西洋的な愛の位置をお話する。

ⅲ)日本的な愛の位置

さて、ここでもう一度、日本的な『愛』の原初としてある感情に触れておこう。『愛』する感情は、わが国の場合『かなし』に関連した。

その解釈は二通りあり「消極性」を「悲哀の情のかなし」 、 「積極性」を「愛情のかなし」と呼んだ。それを感情の『愛』の表現の一部であるとすると、もう一つの『愛』は、自分に向けた『愛』と、他へ向ける『愛』である。

前回『愛の弓矢』で、最終的に愛がどの位置にあるのか、詳細な説明はしなかったが、今回、立体モデルを利用し、日本的な『愛』の位置を示す。

これがマッピングである。

基本的な愛の場所(位置)は、青いキューブの「精」の部分に原初がある。そして悲哀「かなし」の根源は、黄色いキューブの部分となる。

感情の場所は、東洋思想の五情(五志)を参考にしている。次回以降、全容の解説を進めていく。

※このマガジン『愛の美学』に連載されている他の記事はこちらから

次回、エピソード3「愛の源泉」へつづく

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。