Chapter 4 霊性の認識 2『霊性』と『スピリチュアル』―ラインの相関―

1)ラインはライン(線)か?

前回は、スピリチュアルのラインのお話を致しました。ラインとは、

認知と意識に関与する発達の概念的な成長軸

のことでした。

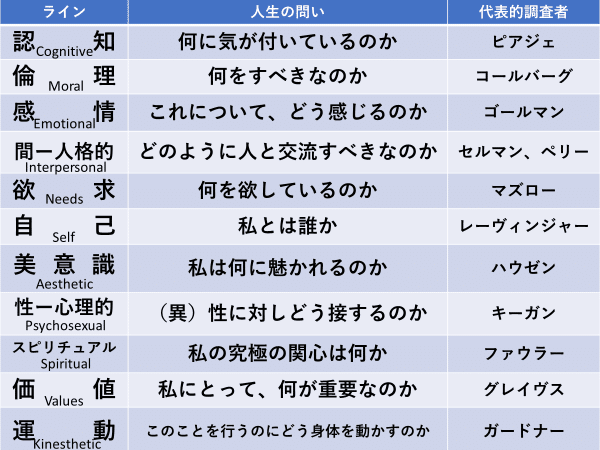

もう一度、前回掲げた11個のラインを概観しておきましょう。

このような認知と意識に関与する発達する様々な知性は、右側の調査者(学者)によって確認されています。それぞれの学者は専門領域を詳細に検証しラインを見出しました。

当然のことながら、他のラインとのつながりや関連性について、系統だった理解も必要となってきます。

また、ラインは、直線的な印象がありますが、それを立体的に把握することも可能ではないかと考えています。

そこで、「こころの立体モデル」の骨格をご説明し、それぞれのラインがどこに関連するかをみて参りましょう。

2)結果の面を表す『理の面』

ー『社会環境』ー

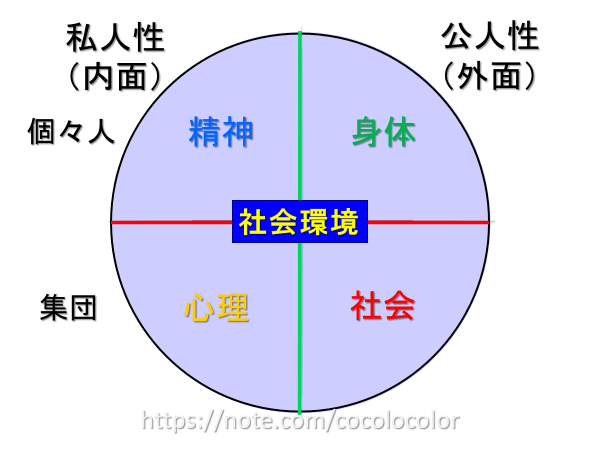

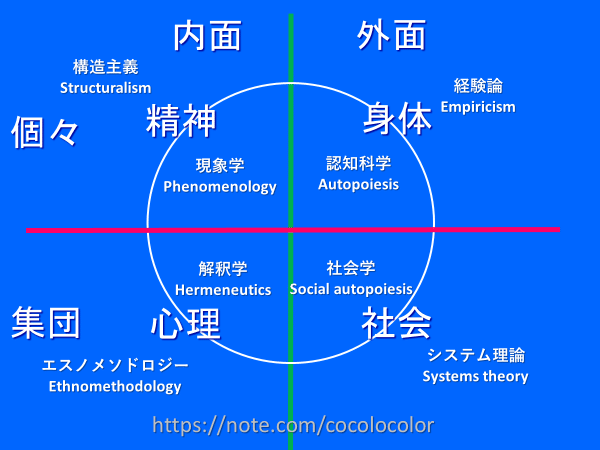

まず、はじめに、基本形として、平面的な理解から始めましょう。基本面として、ケン・ウィルバーの提唱する、基本四象限があります。

最近、この面は何によって映し出されているのか、この面の実態は何かをもう一度考えていました。

2020年現在、「立体モデル」の発想から20年以上の歳月が経過していますが、発想のきっかけは、1998年ごろ、ケン・ウィルバーの「進化の構造」を読み解く講座からでした。

部厚い二冊の本の訳者「松永太郎」さん(翻訳家、多摩美術大学講師、レモン画翠社長、平河総合戦略研究所理事:2010年11月15日、61歳という若さで亡くなられ本日が10回忌、ご冥福をお祈りします)直々に解説をしていただいた、非常に貴重な想い出があります。

松永さんの解説が無ければ、この分厚い本を読み解くことは困難だったでしょう。しかし、当然ですが、講座を一度聞いた程度では、理解の半分も満たないと感じていました。講座が終わって、近くの居酒屋で毎回懇親会と銘打って飲み会があり、私もほぼ毎回参加していましたが、隣で話を聞くだけで、会話についていけない自分がいました。松永さんの知識量は半端なく、質問に対しても理路整然とご説明下さるのですが、その頃は、私の予備知識が圧倒的に不足しており、理解に及ばないことが多々あったと記憶しています。

しかし、解説の中で最も興味があり、印象に残ったこと、それが『基本四象限(観察面)』でした。

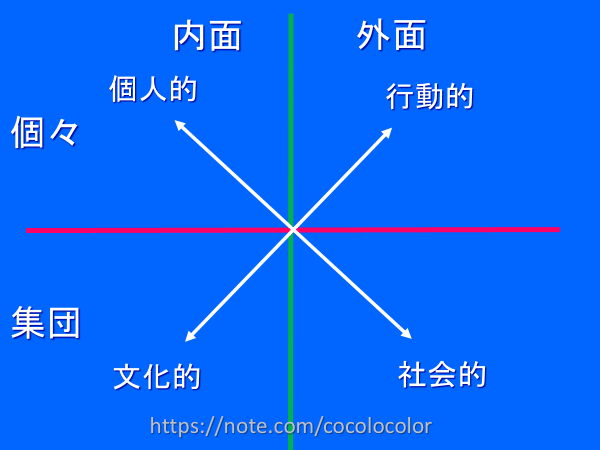

人間社会を、認識できる見えるものの「外面」と、認識しにくく見えにくいものの「内面」、人々の振る舞いを、個々人と集団に分ける、非常にシンプルなものです。(Chapter 3 霊性の特性3『霊性』的『我と汝』、で前出)

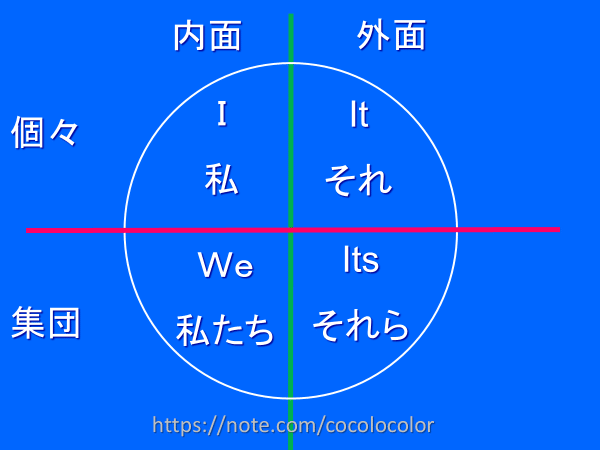

ウィルバーのオリジナルでは、いささか表現は異なっており、象限を代表する語彙は違っています。オリジナルは下のように解説されています。

「私」「私たち」「それ」「それら」だったり、

View Pointであったり

※「精神」「身体」「社会」「心理」は私がマッピングした語彙

「四点生起」だったりします。

しかし、象限を分かつ軸自体については彼自身も(もしかしたらどこかでしているかもしれませんが、私の知る限りでは)考察に及んでいません。

象限を分かつ軸は何か。以後それが、私の中で大きな命題になっていきました。

そして、たどり着いた答えが、縦軸は、言語活動であり、横軸が健康憲章を謳う文言にあるように、それぞれの四象限を担う『チカラ』、スピリットの『魂的』力であると考えました。結果的に、

縦軸は『霊』そのものであり、『霊界』はこの軸に開けています。

横軸は『魂』そのものであり、『魂』はこの軸に開けています。

つまり、『基本四象限』は『霊魂』の作用が現れるキャンパスである、と言えるでしょう。そして、私たちは極めてその『軸』を意識しにくいのです。

四つの象限に与えたそれぞれの語彙は、WHOの健康憲章に関与するものでした。

そして、実際に臨床上必要な患者様を評価する方法としても、この四象限は非常に示唆に富む情報を与えてくれます。それゆえに、臨床では全人医療の枠組みとして活用できると考えていました。

3)基本四象限にラインをマッピングする

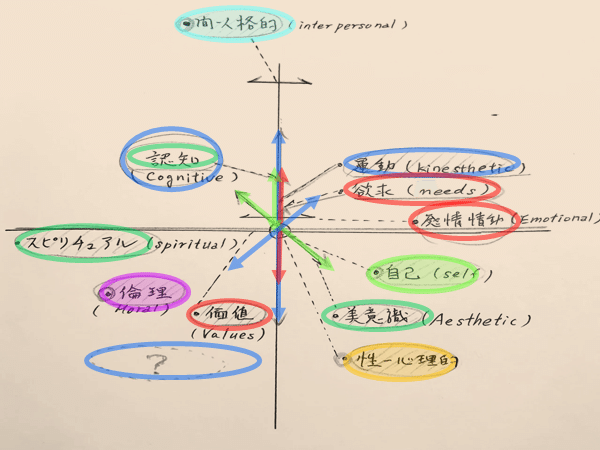

これらのことから、平面的な『基本四象限』にどのように『ライン』が含まれるのか、をマッピングすることを考えました。

上記の11のラインを「軸」として、どこに所属するのか、考えてみたものが下の図です。

基本的な考え方で、少しづつ整理していきました。

まず、ラインを大きく三つのカテゴリーに入るものに分けました。

[からだ]

(こころ)

<あたま>

です。

※本当は、Chapter1でもお話した通り『チカラ』という霊性を担うカテゴリーがありますが、それは、結果的に上記三つを調整する力なので、前回のスピリチュアルの四つの定義でもお話したように、全てのラインのに関与し、全てのラインの最上位に位置すると定義してよいでしょう。また、スピリチュアルのラインが既に存在しており、現状では、そこに『チカラ』が本質的に発動される領域があると考えられます。

その結果、

[からだ](青)→ 運動

(こころ)(赤)→ 感情、価値、欲求

<あたま>(緑)→ 認知、美意識、スピリチュアル

となります。これが、整理の第一段階です。

「立体モデル」ではないので、未だオーバーラップした部分が明確ではありませんが、今回のマッピングで非常にはっきりしたことが分かりました。

それは、当たり前ですが、ラインの要素は、特に中心軸の縦軸、そして横軸に関与するラインが非常に多いことです。

特に注目すべき点は、縦軸である「自分軸」に、

・間ー人格的

・倫理

・自己

・性ー心理的

の四つのラインが整理されたことです。

これで、11のラインは見事に整理されました。

いつも思うのですが、学者は真理を言い当てている、ほぼ、全ての領域が、しかもバランス良く網羅されている、ということです。

ただ、一つ上図の「?」の付いているところに、バランス的にもう一つのラインが存在する可能性があります。

立体を意識しながら自然にバランス的な観点、あるいはデザインといっても良いと思いますが、ラインの構成を考えると少し足りない部分が見て取れます。

それが、「?」のある部分。「基本四象限」では、第四象限と言っている部分です。

この象限は、最も見えにくく検証しにくい部分として、ケン・ウィルバーも学問領域の解説で述べています。基本的にエスノメソドロジーを使用して調査をしていかなければ見えてこない部分とされています。

「?」は、ライン同士の対比の軸から想定した結果です。たとえば、緑のラインの「美意識」と「スピリチュアル」は対角線上に配置されています。そして、赤のラインの「価値」と「欲求」も上下に配置されています。

※ただ、バランス的にはもう一つ対角線上の赤のラインつまり、二象限と四象限の対角線上にもう一つの「?」が来ることも考えられます。

最もアンバランスなのは、青の「運動」の対角線上の第四象限に何も青のラインが無いことです。そのラインとは、現段階での回答ですが、おそらく

「真実のライン」

であろうと考えられます。

つまり、どの学問にも真実を追究する意図があります。しかし、その本当の真理や意図を、私たちは認識することができません。そういうことを考えると、これが本来の「スピリチュアル」のラインと言えるかもしれません。

いわば、それは神の手であり、創造主の主体が構成される「場」です。つまり「スピリチュアル」にはもう一つのラインがある可能性が示唆されるのです。それについては、すぐ後、「立体モデル」で検証することにします。

もう一つの、「?」、赤の第四象限に入る文言は、もしかしたら既に「倫理」の範疇に入っているかもしれません。それは、たとえば、共感性であったり、共鳴やレゾナンスといわれるその場の雰囲気を読み取るようなセンスです。

倫理のラインは、非常に広範囲な領域を含むので、個々人の領域にある「欲求」や「感情」の対比として挙げられる倫理をバックアップする感情も当然網羅されていることになるでしょう。

以上、現状で、確認できるラインについて「基本四象限」を基にマッピングしてみました。

さて、これを、さらに「立体的」に透視するとどのようなデザインになるのでしょうか。

4)ラインの「立体モデル」

最も気になるのは、先ほどの本来のスピリチュアルのライン、つまり、[からだ]に関与し、「運動」のラインに対比して考えられる、ライン。それが一体何か、ということです。

これは、非常に示唆に富む見解です。一般的に倫理の領域は「基本四象限」では第四象限となります。

しかし、もともと私たちは、真理に巡り合い、その偉大な秩序と理(ことわり)に触れたいと願う恭順な心を持ち合わせています。

つまり、「倫理」のラインの源泉は、中心の「理」の部分にあると言えます。そこから、集団である私たちの領域で、熟考され精査された行動規範が生まれてきます。

その真意と真理を知ることのできる能力。そしてそれが結果として見えてくる何ものかが、そのラインを担っているに違いありません。私たちが今まで見てきたスピリチュアルのラインとは異なる何か。

それが、今回の『霊性の彼方へ』向かう『鍵』になっている可能性が高いのです。このラインについては、今後も触れて参ります。『立体モデル』を参照しながら、そのラインの実態に迫って参りましょう。

次回、Chapter 4 霊性の認識 3『霊性』と『スピリチュアル』―立体モデルへのマッピング―をお送りします。

今回の配信は以上になります。

本日も最後までお読みいただき

誠にありがとうございました。

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。