『哲学』の散歩道 Vol.18「システム」論Ⅻ(4次元から多次元へ 数字は象形)(8891文字)

この「システム」論は、今回で最終回となる。

『哲学』の散歩道は、コロなウイルスの影響で、図書館への道が遠のいてしまい、表紙写真の定点観測もままならなくなった。

しばらく、『哲学』の散歩道をお休みする代わりに、『日めくり5分哲学』を始めることにした。

シュタイナーの入門書でもあるが、難解な部分もあるため、少しずつ命題を課しながら読み解いていく。

---------------------------------

さて、この「システム」論は一貫して、「居心地の良い場所」の話をしてきた。居心地が良い「場」は、この世に存在するのか。

もしあるとしたら、それは間違いなく内面であり、それは「境地」というような言葉で表すことができる。「環境」と「心境」の相俟ったところに、その「境地」はある。

今回は最終回。

「意識上昇」と「次元命題」について、一つの締めくくりをしたいと思う。本日は、図解をふんだんに交えて論証をしていく。それでは、はじめよう。

1)数字は象形

前回示した留意点は以下の二つである。

1)初めから視点は2つあった

2)相互の視点はお互いに対称性を持っている

1次元の段階で視点が二つあったことについて、前回も触れたが、もう一度確認しておこう。

私という存在は、能動的に受領する感覚と、受動的に享受する感覚がある。この二つの感覚が相俟って、私という自我、あるいは「自分」という存在が確立することになる。

考えてみてほしい。私(自分)とは、どんな存在かを。社会的に従属する組織にいる。また、従属するだけでなく、人間関係の中で心理的な影響を受けている。そして当然、身体と精神を持っている。

こう考えるのが一般的だ。しかし、ここには能動的な「自分」があるように思うが、本当は、あらかじめ与えられているものでもある。これを「所与のもの」と表現することがある。ルーツに根差す文化的な背景や、先祖の力、自らの背中に背負っていること、あるいは内部の感覚、より具体的には内臓感覚など、ほとんど表面にでてこない感覚も含めて、これを生み出している視点が存在する。

最後にまたこれら「二つの視点」については触れることにする。

2)基本四象限の次元

以前お話した「基本四象限」についてここでもう一度触れておこう。

これらの四つの象限は、それぞれ、お互いに還元することができない。

「還元不可」とは、一般的には入れ替えることができない、という意味で用いられるが、ここに「次元命題」と絡み、重要な視点が提供されている。

それは、「還元」という言葉だ。

単なる、交換不可能、という意味合いではなく、これはそれぞれに次元が異なることを意味している。

となると、このマトリックスを理解することで、私たちが住む「環境」について既に四つの次元を見ていることになる。

ということは、四元構造として、意識はその一つ上の「5次元」になるのだろうか。しかし、この図を「次元」で考えるとき、すこし工夫が必要になる。

この命題には、次の「数字の象形」で、すぐに触れる。

3)数字の象形

ここでは、簡単な「数字」の「象形」を説明していく。

下の図をご覧いただきたい。

以下「0」から「9」までの数字と、その下に、図形をイメージしてある。数字は意識の「次元」であり、その下の図形は「多元的」な意識構造の変化を示し、意識を造形化する「こころ見」としてご覧いただきたい。

※「数字」の「象形的意義」は、基本的に曲線が「視点」を意味し、直線は「視線」を意味する。例)「0」は視点の元「1」は直線的な「視線」「2」の曲線部分は「視点」となる。

ここに掲げた意識構造は、「こころの立体モデル」の構造的成り立ちに則し各(次)元の意識構造を段階的にデザインしている。

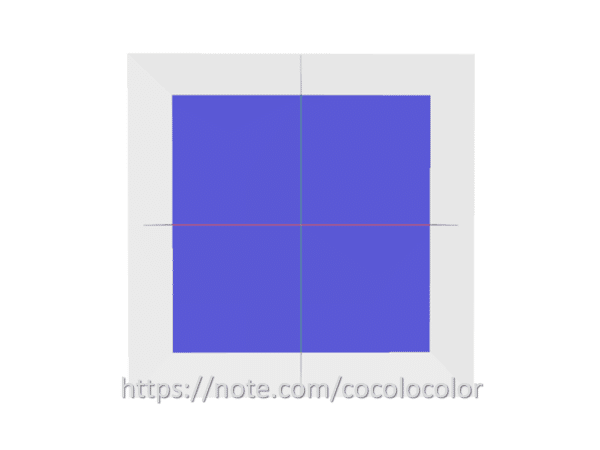

以前「基本四象限」で説明したが、本来「四つの象限」は下図のような「前後」(公私の境界)関係があり、その構造を全て見通せる「視点」が五元構造の段階になる。(「基本四象限」を『理の面』とも呼ぶ)

ここで、「基本四象限」を、単に4つに区切られているから、四元構造を把握しているか、というと、少し違っていることが分かる。

先にも、述べたように、4次元とは「奥行」を見て取る次元であり、5次元に至れば、その構造的な把握ができるようになる。

上図に示すように、意識の変容を表現するために、7次元以上では、立体内部の把握に重点が置かれてくる。その上、本来の他者視点と視線がかなり複雑に絡んでくる。

この「自他の境界」は最後の「二つの視点」で触れる。

数字「6」の形が示すように、「6」とは、内部に無意識(私たちが思っている無意識とは少し違っているが)の「自分」が封入される段階であることを示す。つまり、六元構造では自分という無意識が入り込むことを意味している。

すなわち、母体内に意識が、入り込む段階を示している。それが、生物発生学的な受精と関連するかは、今のところ言及を避けるが、イメージとしては極めて近い印象だ。(令和3年6月11日追記)

七元構造では「自他構造」が、全体を網羅するように互いを把握する「奥行」を感じるようになる。

「次元」と「意識」で重要なのは、まず「幅」と「奥行」の違いを理解することだ。ここで、前回も触れたがもう一度確認しよう。

4)「幅」と「奥行」の違い

再度の確認になるが、この「奥行」とは、距離のことではない。

距離とは単なる「幅」の世界として見做す、単純な距離、長さのことだ。

一方「奥行」は、単なる距離ではなく、その検証に「持続」を必要とすることが重要な観点になる。

それは特に「純粋持続」の概念と、記憶のメカニズムにより、はじめて私たちのイメージに構成可能な「次元」となる。つまり「奥行」とは、本来「持続する感覚」がなければ確立できない事象である。

私たちは、このメカニズムで「奥行」とともに、新たな「次元」いう空間概念を保っている。

この辺りから、言葉での説明はかなり困難だが、7次元の段階から、単なる空間概念だけでなく、「自他」的な持続時間概念も併せて意識の「視座」が上がってくる。これは次の「二つの視点」でお話する。

この「持続」は単なる物理的な時間ではなく、4次元時空間の描写と同じだが、時間の空間化が生じる。7次元において、その持続を伴う「奥行」の意識が「自他」二つの視点で生じることを意味する。

私たちが普段持つ「時間も含めた4次元」と称する世界は、単純な「幅」的距離の意識に留まっており、その認識に留まる限り、実は、未だ二元構造的な意識のフラットランドの住人と化したままだ。

全てを単純な距離として認識している時点で、実は、二元的な世界に留まっている。

それはまるで平坦な狭い牢獄に圧閉されているのと同じだ。私たちはこの次元感覚にどっぷりはまり込んでいるのが実状だ。

私たちは、意識がフルに覚醒していれば、理論上は9次元以上の世界は感じ取れるはずなのだ。実はこの段階がおそらく「生きながらにして死ぬ」という次元だと考えている。通常の意識は8次元だ。

しかし、一向にそんな夢のような次元に佇むことができないのは、一体なぜだろうか、不思議に思われることだろう。

この理論が本邦初公開で、ここまで構造的に解釈できるなら、「次元上昇」の理解とともに「意識高い系」に移行できる気がするが、現実はそうはいかないようだ。

その原因は一体何か。一向に意識が変わらず、意識上昇に際し圧倒的に妨げとなっている要因とは何だろうか。

それが、ここで触れる「二つの視点」に関係する。

5)「二つの視点」

最後に、もう一度「0」から「9」までの話を「次元(意識)」と「多元的構造《元》(意識構造)」から振り返ってみよう。

「零元」構造(点)においては、全ては点に入り込んでおり、自分の姿(意識)や、その点の存在すら認識できない状況である。

ここから視点を離し、一元構造(線)になったとき、「基本四象限」には縦のラインが生じる。この段階は、直線的人類史の理解でビッグバンの生じる前のお話になる。文字通り「1」の縦線の役割である。

ここで話す「二つの視点」は、大きく3段階に分けられる。

① 前後方向の視点

視点の分離は三つからなる。まず前後方向の場合。これが、「自他」の境界である。この法則は、全ての根源的境界に、「自分」と対峙するあらゆるところに生じる。「我と汝」、主体と客体が常に存在している。

令和5年8月21日追記;実は、私たちの存在には、はじめから「自己の視点」「他者の視点」の二つの視点が存在する。そして本来、より意識を客観的に見る視点がもう一つ存在している。それが三つ目の「視点を見る視点」、つまり視線を確認する視点とでもいう第三の視点が存在する。

② 左右方向の視点

次の「二つの視点」は、左右の分離である。現在も「精神」という「見えない世界」と、「物質」という「見える世界」が、実質的な分水嶺として、絶対に「還元」できない、二つの「次元」にあたる。

下の図は、「見える世界」と「見えない世界」の二面性をデザインしたものだ。因みに、右側が見える世界、物質世界。そして左側が見えない世界、精神世界である。精神世界を印象的に影にしてある。

中央の緑のライン(軸)が、認識そのものを示し、仏教での唯識、「識」の領域である。

精神界のことをメタフィジックス、形而上という表現を使う。

しかし、このデザインからも分かるように、精神は「形而上」ではなく、精神と物質は「精神=物質」のように、パラレルの関係であることが分かる。(少なくともメタではない)青の面にその実体が映し出されている。

令和5年8月21日追記;この二つの領域を分かつ中央軸が、もう一つの視点の表現としてもよい。本来の視点はこの段階では、平面的な意識を供えた「線」として表現される。その「線」を見つめる「視線自体」と考えても良い。

これは、私たちが、根源的に持つ意識の成り立ちを知れば、精神と物質の両者は共に生まれ、そしてそれらは同時に存在し、順序的に根源的な「次元」がそこにあると推測される。これがいわば「霊性」の元始である。

(令和4年1月19日追記;強いて言えば、もしビッグバンの仮説があるとすれば、それは、単に「形」に投影された何らかの影を見ているに過ぎない。あるいは、平面的な距離や「幅」化した科学の目で見ているために、本質的なエネルギーを見損ねているに過ぎない。)

③ 上下方向の視点

そして新たな「二つの視点」が生じる。仮に歴史上ビッグバンが生じたとするなら、その理由は多様性ではなかろうか。ここで横のライン(赤の線)が、世界を上下に分かつ。

多様性という所以は、この上下の関係は、個々と、集団の境界を意味するからだ。力の法則により、多様性が生じた。それが第三の境界の本性であり、私たちが持つ、「感情」がそれに相当する。

ちなみにこの横のラインを『感の面』と呼んでいる。

6)多元構造を概観する

一元構造から一次元(意識)が生じる。それは今見たように、同時に存在する。そして一元構造は、もう一次元上の意識からのみ確認できるという鉄則がある。

(令和4年1月19日追記;この構図は、元が肉体、次元が意識という関係性が成り立つ。)

そして、そこには既に「持続」という無限遠点の萌芽を持っている。二元構造の萌芽とも言えよう。つまり同時に存在する「視点」があるということである。始点と終点、見る側、と見られる側、それが「二つの視点」となっているのだ。

その多元的、あるいは多角的に解釈できる「二つの視点」は、今述べたように、主に三つの軸により規定され、対称性をもって存在している。

「基本四象限」で言うなら、十字の縦(緑の軸)が一元、十字の横(赤の軸)がそれを支える力になり、意識が成立している。デザイン化すると次のようになる。

① 一元の意識構造デザイン

平面における二つの軸の認識。この段階は、単なる認識である。「青の面」は結果的に世界を把握することができる。単純に表層を見てそれに反応する世界観である。素朴実在を主張し、所与のものをあるがままに認識する段階である。

令和4年1月19日追記;そして、同時にこの2軸は、時間と空間を意味する。現状では、仮に縦軸を時間、横軸を空間とする。時間は生命そものもであり、まず、縦軸と横軸の直交する(本来は両面上の直交)軸に原初の持続が見える。しかし、これは本来の純粋持続の奥行とは異なる。本当の奥行(純粋持続)は、はじめに空間構造を体現できる(つまり空間構造として立方体を意識し、正軸側投象図形を眺めながら内部を認識した)時点で生じることになる。

② 二元の構造的デザイン

二元の構造的デザインは、未だ奥行のない、「幅」化した「時間」と「空間」の認識である。

緑の面(『知の面』という)は「生命時間」の把握。青の面は「物理時間」を把握、とする。物理的な時間とは、垂直に切り立っている瞬間の時間を『理の面』で表現し、「横軸」に時間的な流れを意識する「時間」が『知の面』に反映される。これらは、「一元論」や「二元論」的な思考において、常に存在している。

2次元から3次元への移行が、重要なカギになっていることは以前示した。つまり、フラットランドの住人になっている理由は、二つある視点の一つを見失っていることにより生じる。

③ 三元の構造的デザイン

三元構造になると、次第に「奥行」感を見出せる「感覚」が生じてくるが、この段階では未だ「視点」の「上昇」は生じておらず、第三のベースライン『感の面』が視野に入り込んでくるのみである。

それは大地の感覚であり、自分が中心であるという感覚である。この感覚は、己を発見するために非常に大切な感覚となる。自我の形成は、これがベースになっている。だが、まだこの段階では自我は生じていない。

令和5年8月21日追記;意識の変遷自体もそうだが、1600年頃、デカルトの「我思う故に我あり」とう意識の変遷がこの自我の確立と関連している。つまり「己」を発見したということである。このあと、地動説が導き出され、それがコペルニクス的転回を生み、意識が自我の最終的な確立へと誘われる。

私は、この大地の感覚を重視している。結局のところ、自分とは何者か知るためには『己』の機能を知ることが大切だからだ。

私たちが、次元上昇と言っているのは、今まで慣用的に使われている「四次元時空間」、実質的な「フラットランド」からの開放である。

次に生じる「視点」の上昇は、意識を「展開」させることである。

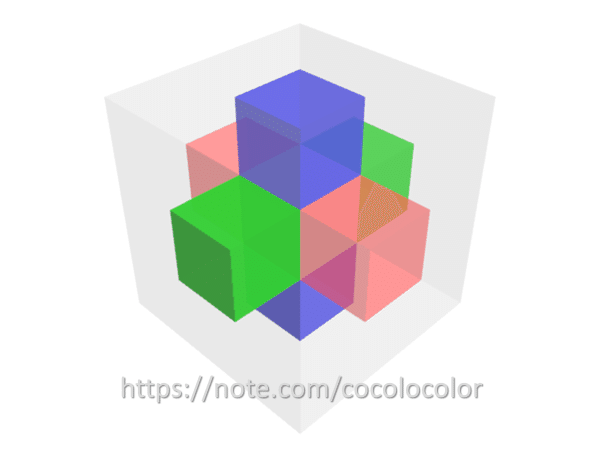

④ 四元構造のデザイン

この段階で、初めて視点の上昇が生じ、立体的な表現を摂る「四元構造」となる。この段階で本当の4次元意識から上次元の意識を持つことが可能となる。

繰り返すが、この立方体は単なる「幅」ではない。

特に重要な部分は、視座から中心を貫く「視線」が、本来の奥行である「純粋持続」を持つことだ。また一元的な三本の「線」構造をもつ。これは、内部の構造の把握が始まる状態を示している。

令和5年8月21日追記;この「視座」に「4次元」の入口があるとされる。それは、ベルクソンの「純粋持続」を意味し、これ以降の「多次元」に開かれている。

この後も順次説明するが、「4」「5」「6」の数字が示すのは、「1」「2」「3」、つまり「線」「平面」「立体」の繰り返しが、構造的に生じていくことを示す。

「4」で「線」、「5」で「平面」、「6」で「立体」の構造が立方体の中に再び現れてくる。

⑤ 五元構造のデザイン

五元構造は「シーズ」の段階である。自己の(ルーツを確認するために存在する)5次元意識状態である。5次元段階は、自身の持っているリソース(資源)を確認する段階であり、自我の萌芽が生じる段階である。

周囲を取り巻く、それぞれの立方体に異なる諸相が存在する。その一つひとつが資源となり、自己を生み出すために必要な情報や素材を提供していく。

⑥ 六元構造のデザイン

六元から、急に複雑な構造になる印象がある。

私たちは、他者の存在に依存して生きるという宿命があり、私という実態がこの世に生まれてきて、はじめて他者を感じ取ることができる。

いわば、またそこに原初の意識の交流が始まる。その交流の原初が六元構造である。

ここで、意識の封入が生じる。この六元構造を経て、実質的な『幅』と『奥行』きが生まれてくる。意識が埋入して自我という核が生まれる。先ほども説明したが、「6」の文字は、象形的に天界からの「視点」(意識)が、内部に封入されていくことを示す。

⑦ 七元構造のデザイン

七元から先も同様に「1」「2」「3」の繰り返しが生じる。

六元構造との相違は、下の図のように四元構造で軸となっていた部分に立体が出現し、そこに「自他」の把握が生じる。

つまり、下の図のように軸上に立体そして、球体の融合が出来上がる。

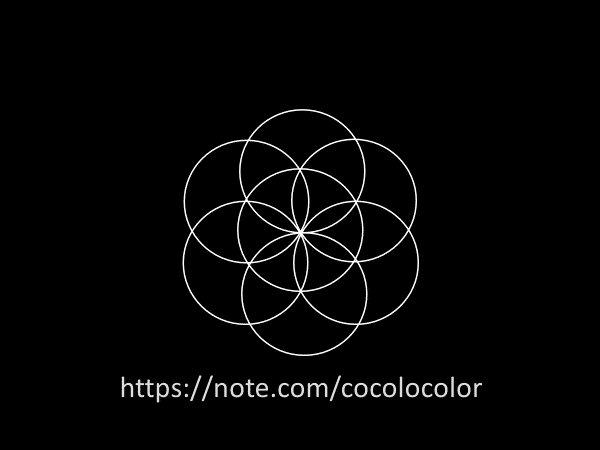

そして、「他者」とのあいだの関係性を保ち、本来の知られている「シーズ・オブ・ライフ」の形が7次元という認識になる。

7次元で、他者とは母体である。「シード」が母体に触れるところを表現したのがこの7次元構造、「シーズ・オブ・ライフ」の意味である。

母体とは、最初に触れる他者だ。七元構造では、エネルギーポーションの接続が起きる。他者(母体)と、生命の関わり、実質的な関わりが初めて生じる。

球体と立方体のコラボレーション(融合)が生じ、再び次元が上昇※する。その展開によって他者を感じる視点が生まれる。

※次元「上昇」という言葉について:

今後は「次元上昇」というより、意識の目覚めによる新たな構築や展開と言った方がよいだろう:なぜか。それは、これから話すように私たちは、その高次と考えられている次元に既に居るためである。上昇するという感覚はヒエラルキー構造に自分を敢えて貶めているともいえるだろう。そもそも意識は高みや低次に存在せず、私たちの意識の本性自体は変化しない。見え方が変わっているだけである。それをいわば高次というのだろうが、そろそろ、この言葉を改定する必要があると感じる。それを感じられるのも高次の次元だからなのだが(笑)。

⑧ 八元構造のデザイン

さらに、八元構造では、他者(母体)と交流しながら、意識の萌芽を生み出す。これは一つの宇宙の構築の瞬間である。一つの宇宙が誕生する。この「8」の字は、閉ざす象形。閉ざされた一つの宇宙がうまれるのだ。そしてそれは一つの新しい次元。他のものとは一切還元できない、新たな物理的精神的な空間と時間を生み出すのである。

構造的な相(フェーズ)として、上位4つのフェーズと、下位4つのフェーズに意識交流が生じる。将来的に外部にある、資源と結びつくための実質的な空間次元の認識である。

そして準備が整ってはじめて、出産する。それが9次元。それが「フラワー・オブ・ライフ」。新しい世界への入り口である。

⑨ 九元構造のデザイン

はたして、ほんとうにそうなのだろうか?

私たちが9次元の世界に居るなんて。生まれた時に既に9次元の素質を持っているとしたら。

なぜ、私たちは、創造性豊かに他者と協調しながら前向きなことを考えられる一方で、自己中心的に破滅的に他人を貶めたりするのか。

気分的に落ち込むこともあったり、絶望を前に自らの死を考えることもある。また、その意志に関わらず九死に一生を得、生死をさまようような出来事を経験することもある。

しかし、このような意識の中で「希望を失わないでいること」、そんなことができるのは、一体何を拠り所にしているのか。その力とは一体何か。

私たちに、それが可能なのは、既に、高次の次元に居るからだ、というのが答えではないだろうか。

それは、見立てが異なっているだけであり、未だ、その確固たる意識や存在に気づいていないだけ、だとしたら。

「勇気」や「希望」、「生きがいを追求する」そのような「底力」が私たちに湧いてくる、その瞬間に、何か、何ものかの力が、今までにいなかったチカラが「自分」を蘇えらせる。

その『チカラ』、それそのものが、私たちの目指す、次元の領域に存在するものである。

それは、常に、既に、開かれている。

10次元からは、人間が「ヒト」として「霊化」されていく。この「霊化」とは、現状で話せる現象としては、「死」を意味する。

おかしいかもしれないが、それは「生きながらにして、死ぬ」ことを意味する。

11次元以降で、さらに繰り返しがつづく。これは、文字通り位が違う意識になるということだ。

どうだろうか。にわかには納得も理解も超えたお話であるかも知れない。しかし、内面の居心地が、自らの『居がい』という『環境』を変えることは間違いないだろう。

「居心地の良い場所」、それが、あなた自身の意識を変える。そして、どんなときも、いつでも、その可能性があることを、自然である私たちの『自己』が教えてくれることだろう。

正直にいえば、そういう自分も「暗中模索」ではある。

しかし、そんな自分が、すでに一つの「宇宙」である、という実感は、幼少の頃よりも強くなったような感じがする。

この実感は、他の人もそうであるという確信に変わり、他者の「宇宙」を尊重できるようになるだろう。ここで、この話自体は閉じることにする。

個人的には、八正道の話しに繋げていくつもりであったが、機会を逸してしまった。

今後また、必ず機会があるので、シリーズでお送りするとしよう。

「霊性の彼方へ―こころ此処に―」でこの後の次元命題や、さらに深い『霊』や『魂』について触れていくことにする。

そこでは、色彩など、また違う次元も合わせて思索を深めていく。

では、ひとまず、ここで筆をおくことにする。

「哲学の散歩道」に人生の華が美しく咲く日も、そう遠くはないだろう。

その日を楽しみに。

『哲学の散歩道』次回以降は、「SAISON 2」として『思考のこころみ』をお送りする。

※このマガジン『哲学の散歩道』に連載されている他の記事はこちらから

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。