ゲー選かけ流しvol.6 『ゲームセンターCX 有野の挑戦状1+2 REPLAY』(後編)

ゲームの選評を気の向くままにチビチビとかけ流す、ぬるま湯スペース。

『ゲームセンターCX 有野の挑戦状1+2 REPLAY』の後編は、SPECIALコンテンツに加え、『有野の挑戦状』1・2の本編部分についての選評をまとめて本作の締めとしたい。

なお、SPECIALコンテンツのうち、2P協力版『ガンデュエル』と2P対戦版『トリオトスDX』は省略する。

くぐれ!ギリジャンMAX

習得するためのトレーニングツールという体。

『有野の挑戦状2』のタイトル画面から独立して遊べる「ゲートレツール」。ゲームウオッチのような見た目、左右とジャンプボタンのみのシンプル構成ながら、ジワジワと上がっていく難易度、コインの絶妙に嫌らしい配置なども相まって、思った以上におもしろ難しい。

「スッゴーーーーッ」などの合いの手が入る。

インターネットランキングにも対応しているので、アクションゲームに自信のあるプレイヤーはチャレンジしてみる事をおススメする。

炎の格闘サラリーマン ヤッタロー

お試しできる。プレイヤーへの細やかな配慮。

『有野の挑戦状』2作の本編中に読むことができる雑誌「ゲームファンマガジン」。本誌の売上ランキングページで存在だけが明らかになっていたゲームの一つ『炎の格闘サラリーマン ヤッタロー』(以下、ヤッタロー)が、Switch版オリジナルの収録作として登場。ベルトスクロールアクションである事が明らかになった。

一番インスパイアされているのは『ダウンタウン熱血物語』と思われる。敵キャラのセリフが画面下部に表示される演出はモロにテクノスジャパンの系譜。

一方、連射が効くコンボ攻撃の出の速さ、手数の多さはカプコンの『ファイナルファイト』に近い。ジャンプと攻撃の同時押しでメガクラッシュ相当の無敵ワザが出せるのもカプコン流。

モロにテクノスジャパン。ノスタルジーを感じる。

ヤッタローのオリジナル要素としては、サラリーマンならではの名刺交換システム。敵キャラをつかんでから発動でき、Aボタン+上下左右を敵キャラに応じた順番で入力する事で、敵キャラと名刺交換して穏便にその場を収める事ができる。名刺交換は敵の強さに応じてスピードやコマンド入力回数に違いがあり、個性付けもされている。ボスキャラの場合、最初は名刺交換を拒否されるが、弱らせる事で名刺交換に応じてくれるようになる。

体力アップの条件にもなるため、重要。

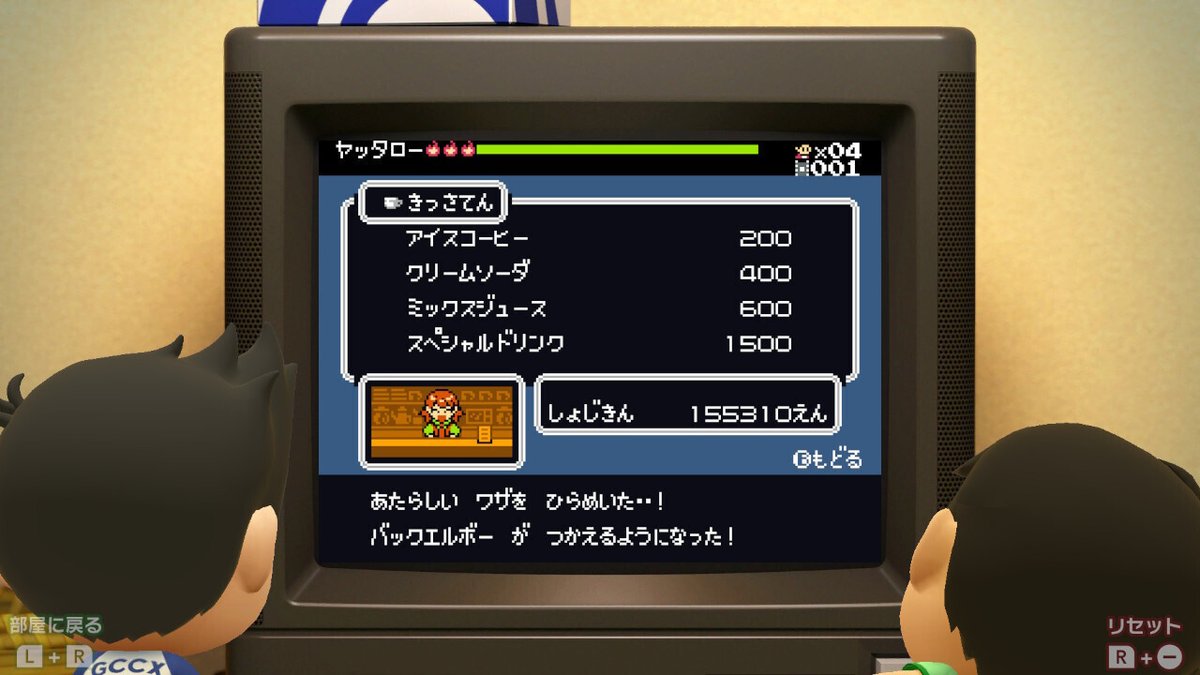

格闘ワザで敵を倒すと手に入るICチップは換金アイテム。手にした資金で喫茶店で飲食すると体力回復に加えてワザを閃く事がある。

一方、名刺交換では敵からICチップはもらえないが、名刺交換した人数に応じてヤッタローが昇進し、体力の上限がアップする。攻撃力アップの無い本作では、基本ステータスの強化は体力のみなので、特に理由がない限り、できるだけ多くのキャラと名刺交換を行う事が望ましい。

名刺交換で体力アップを図るか。

両者のトレードオフが悩みどころ。

普通に攻略しながら全ステージをクリアすると大体「NORMAL END」に行き着くのだが、本作はマルチエンディングとなっている。筆者も全てのエンディングは拝めていないが、エンディングのバリエーションは豊富で条件も多岐に渡っており、こちらも本作の個性付けに一役買っている。

ヤッタローの攻略情報が表示される事も。

エンディング分岐のヒントが…?

ベルトスクロールアクションの名作をオマージュしつつ、本作オリジナル要素を盛り込んでゲーム全体の完成度を上げてきたヤッタロー。インディーズゼロがDS時代に築き上げた『有野の挑戦状』の格調を損なうことなく仕上げたオリジナル新作。マルチエンディングによるやり込み要素もあり、Switch版独自ソフトとしての役割をしっかりと果たした名作である。

『有野の挑戦状』本編が果たす役割

今回は前・中編では触れなかったゲーム本編についても触れておきたい。

『有野の挑戦状』の本編は、昭和末期から平成初期にタイムスリップしたプレイヤーが、当時のゲームシーンを追体験するという世界観。

その時代設定の中で、ありの少年と一緒にゲームインゲーム1本につき4つの挑戦状(+α)をクリアする事がメインの目的。

ビデオゲームを取り巻く時代をパッケージした作品。

基本となる4つの挑戦状は非常に簡単なお題が多く、ゲームの全体像から見て「序の口」に近い条件が多い。ここが本作の大きなポイントとなっている。

筆者の肌感覚として、挑戦対象となるゲームの2~3割前後を遊んだ辺りで全ての挑戦状をクリアできるようになっている。

その結果、挑戦クリアについては大きなストレスなく遊びきれる上、まだ遊び尽くせていないゲームインゲームの魅力がしっかりと残された状態で本編が進行していく事になる。

クリアできる難易度。

本編をまずクリアして、「やりこみ」モードでゲーム単体をクリアまで遊び尽くすも良し、ゲームを一本ずつクリアまでキッチリ遊んでから次のゲームの挑戦状に挑むも良し、苦手なゲームは本編の挑戦状だけサラリと流すも良し。

本編とゲームインゲームの間に「余白」が広く取られているため、プレイヤーに与えられる自由度も幅広い、という寸法。

本編最後の挑戦状にも関連するのだが、「ゲームインゲーム単体をクリアしてエンディングだけは見ておきたい」というプレイヤーに向けて、裏ワザが数多く収録されている。プレイヤーとの相性の問題でクリアできそうにないゲームも、裏ワザを駆使すればひとまずエンディングは拝める事だろう。

クリアにとって非常に重要な情報源になる。

ヤバイ裏ワザはオンラインランキングでは

(当然ながら)利用できない。

ゲームの攻略、裏ワザはゲームファンマガジンで段階的に公開されていく。読み物としても楽しく、本編の合間に読むとちょうど良い息抜きになる。こういったゲーム内のメリハリも嬉しいところ。本作のデキの良さが伺える作りと言えよう。

おわりに

ここまで本作をずっと褒めちぎってきたが、本作唯一の(と言っていい)欠点はロード。

ゲームを選択してからゲームインゲームが開始されるまでの暗転時間が長い。筆者は初代PlayStationを遊んできた経験があるので、そんじょそこらのロード時間は気にならないのだが、DS版と比較してテンポが悪くなっているのは否定できないところ。

…だったのだが。

Ver.1.0.1のバージョンアップによってロード時間が大幅に緩和。死角がほぼ無くなってしまった。そんなワケで、筆者として本作をおススメしない理由もなくなってしまった。

本作は以下に挙げる魅力にあふれた作品である。

・80~90年代のゲームシーンを追体験できる唯一無二のゲーム性

・ゲームインゲームの高い完成度と過去作品のオマージュ

・粒ぞろいのゲームを多数収録したバラエティ性

・DS版2作収録+新作ゲーム1本の大ボリューム

2024年のゲームでは迷わずオススメする一本。本作を一言で表すならば、

「温故知新とはこのゲームのためにある」と言っても過言ではない作品

である。

3回に分けて書いた選評は以上。

とにかく良いゲームなので一人でも多くの人に遊んでもらいたいし、『ガディアクエストサーガ』のサントラを希望する人が一人でも増える事を祈っている。

(余談だが、DS時代のバンダイナムコのゲームは本当に名曲揃いの作品ばかりなのに、サントラ化されていないものが多い。多すぎる・・・!)

来週は2024年3月のプレイレポートを予定。

次回もよろしくお願いします。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?