ゲー選かけ流しvol.6 『ゲームセンターCX 有野の挑戦状1+2 REPLAY』(中編)

ゲームの選評を気の向くままにチビチビとかけ流す、ぬるま湯スペース。

前編から引き続き『ゲームセンターCX 有野の挑戦状1+2 REPLAY』。

前回は『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』(以降、『有野の挑戦状』)のゲームインゲームの選評を書いた。今回は、続編である『有野の挑戦状2』のゲームインゲームについて。

前作から確かなボリュームアップが図られているのが見どころ。

ウィズマン

しっかりしている。魔法使いらしく、

杖を使って攻撃もできる。

アーケード史に残る名作、ナムコの『パックマン』(の家庭用移植版?)をモチーフとしたドットイートタイプのゲーム。パックマンほど逃げ回るばかりではなく、炎・氷・光の杖を入手して敵を攻撃する事もできるので、パックマンよりもアグレッシブにマップ内を駆けまわる事ができる。

炎と氷の杖は敵の属性に合わせて使い分ける必要がある。光属性のマジカルロッドは属性の制約を受けない一方、特定の条件を満たさないと出現しない。宝箱・カギアイテムの取得についても条件を満たす必要があり、『ドルアーガの塔』のような謎解き要素もある。

ゲーム性が単調にならないような配慮もある。

80年代ナムコを代表する作品が高い水準で混じり合っている調整となっており、ファミコン世代のノスタルジーだけにとどまらない魅力を感じるゲーム。

無敵拳カンフー

当時としては特筆モノの

滑らかなアニメーションが見どころ。

80年代の洋ゲーをモチーフとした横スクロールの2Dアクション。基本システムは『スパルタンX』が一番近いものの、プレイヤーが操作する主人公の動きの滑らかさは、『カラテカ』をモチーフにしていると思われる。

敵の攻撃は単調なようでいて、複数の敵の攻撃タイミングがかち合うと無傷では済まない感じが、実にスパルタンXっぽいバランス調整。一方、コンボ攻撃で敵をまとめてふっ飛ばし、気を集める事で発動できる「無敵拳」で敵をバッタバッタとなぎ倒す爽快感が楽しい。

ボスは一定のアルゴリズムに従って攻撃を繰り出してくるので、相手のパターンを見極めながら戦う必要があり、攻略性もある。当時のアクションゲームからチョイ足ししている要素のお陰で、遊びやすいゲームに仕上がっている。

デーモンリターンズ

スーパーマリオをモチーフにしたと思われる

『デーモンリターンズ』。

前作では『ハグルマン』が該当したと思われる『スーパーマリオブラザーズ』的なメガヒットアクションゲーム。『有野の挑戦状2』では「デモリタ」こと『デーモンリターンズ』がその役目を果たす事になった模様。

『高橋名人の冒険島』っぽくもある。

デビルライドの操作感も然り。

マリオの操作感をモチーフとしつつ、デビルクローで敵を攻撃して回転させ、デビルライドからの二段ジャンプでステージを縦横無尽に駆け回る事ができるのが魅力。デビルライドは『高橋名人の冒険島』のスケボーに似て急には止まれない。そのため、2Dアクションゲームの中ではかなりテクニカルな部類に入る。

課長は名探偵 前編

マップ移動時にカリカリと読み込み音が入る感じが

実にノスタルジック。

タイトルやマップ移動、ミニゲーム要素は『さんまの名探偵』がベース。一方、ディスク2枚組による前・後編仕立ての構成は『ファミコン探偵倶楽部』に近い。捜査に詰まった時に「ひえピタ」でヒントを入手するくだりは『探偵神宮寺三郎』のタバコをモチーフにしたと思われる。

ありの少年からのクレームが煩わしく感じるかも。

本作で数少ないストレス要素。

オーソドックスなテキストタイプのADVながら、セリフの早回しができる辺りがユーザーフレンドリー。ボケとツッコミを軸に情報をかき集める感じは有野課長のお笑い芸人としての持ち味を活かす仕組みで、ユーモラスな作りになっている。テキストも読み応えあるボリューム。

ガンデュエル

キャラバンシューの中でも中~後期モチーフか?

前作の『スタープリンス』に続き、今作のキャラバンシューティング枠。『スタープリンス』では挑戦の途中、ありの少年が連射装置を導入してくれた経緯があったが、『ガンデュエル』はオート連射付き。手動連射 ⇒ オート連射への時代の流れを感じさせる描写もある。(時代設定上、前のめり気味に描写しているような気もするが…)

稼ぎ出すとせわしなくなるのは

キャラバンシューならではの感覚。

自機の攻撃はメイン・サブともに7種類の武装から組み合わせる(7×7=49種類)システムで、プレイヤー自身でお気に入りの武装で攻略する楽しさがある。スタープリンスからシューティングというジャンルが進化・洗練されていく過程を感じさせる作り。

課長は名探偵 後編

本作のみアリーノーからの挑戦無し。

こういう細やかな心配りが本当に素晴らしい。

前編ラストで思わぬ事態に巻き込まれた有野と主人公。後編では、前編で社長から依頼されていたCX工業の七不思議調査から意外な局面へと展開していく。前編では足を踏み入れる事ができなかった南方面のマップに加え、電車に乗って全く別の土地へ移動するシーンもあり、舞台の広がりを感じさせる作り。

現実にも同質の人間が存在する事を見越して

ストーリーを描いているように見えた。

『有野の挑戦状2』発売当時は、インターネットを中心に家庭用ハード論争が過熱していた時期だった。ネットで散見される不毛な水掛け論。そんな時世に対する強烈なアンチテーゼとして、本作の有野の言葉が刺さる局面もあり、単なるテキストADVの一言では片づけられないメッセージ性もある。前編・後編両方遊ぶ事で魅力が引き出される作品。

トリオトス

テトリスのような名前のパズルゲーム。

落ちモノパズルゲーム。設定的にはモロに『テトリス』で、アレクセイ氏をモチーフにした科学者が考案したゲーム、というバックボーンからもリスペクトが伺える。

ゲーム自体はテトリスとは異なり、同じブロックを縦横3つ並べて消す3マッチパズルの変化形。一般的な落ちモノパズルよりも消すためのハードルが低いので、エンドレスモードは長期戦になりがち。

ハグルマンのキャラも出演する。

CPUとのVSモードは程よい難易度で、消しやすい分相手を追い詰めるにはラインスパークからの大量消し・連鎖を組む必要があり、テクニカル。落ちモノの醍醐味をしっかりと味わう事ができる作品。

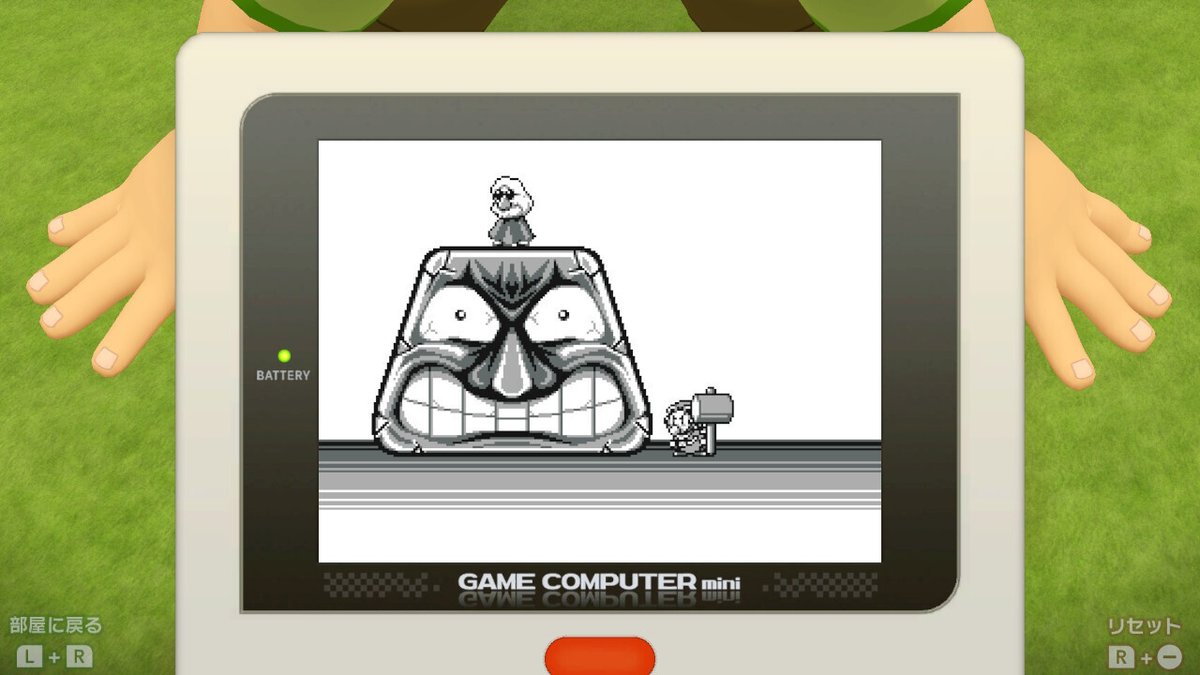

ガディアクエストサーガ 光

満を持してガディアクエストの最新作が登場。

前作に収録されていた『ガディアクエスト』のシリーズ3作目(という設定。2作目は遊べない)。携帯機でのリリース、光・闇の2バージョン+ガディア通信交換機能という仕様から、『ポケットモンスター』も強く意識した作品と思われる。

本作は『ガディアクエスト』からの正常進化ぶりが伺える大ボリューム。

主人公3名がそれぞれ別々のガディアと契約できるようになり、ガディアの特技も使えるようになった上、冒険の途中で出会うガディアマイスターを仲間にする事ができるようになった。その結果、パーティの戦力と戦略の幅が底上げされている。

この辺りもポケモンを意識しているシステム。

クリア後のやり込みを含めれば、これ一本でDL専売ゲームとして単体売りができるレベルのボリュームに仕上がっている。ゲームインゲーム内の名作だが、筆者が特筆したいのは音楽。是非ともGB音源の音色を最大限に利用した名曲群に酔いしれてもらいたい。

スーパーデーモンリターンズ

スーパーファミコンライク。

メガヒットを記録したデモリタが、スーパーゲームコンピュータにやってきた…、という時代設定でリリースされた新作。デビルクローの方向制御・溜め攻撃によるアクション性の向上に加え、DEMONパネル集めといったやり込み要素があり、『スーパーマリオブラザーズ』に対する『スーパーマリオワールド』のような進化を感じさせる。

アクションゲームだったので、

前作を踏襲しつつ、進化・深化を遂げている。

デビルライドの慣性制御の難しさは前作同様で、自力でのクリアを目指すならそれなりに難しい。ステージごとのセーブ、ステージセレクトも標準で完備されているので、少しずつ攻略していくのが吉。

その他

本作は前作に収録されたゲームなど、一部ゲームについてバージョン違いのソフトを遊ぶ事ができる。

・コズミックゲート MASA-X版

・からくり忍者ハグルマン 小梅版

・ラリーキングex

・スタープリンスSA(スコアアタック)

・トリオトスDX

前作との違いを探すのも楽しい。

上記はいずれも当時のハード性能の違いによる移植度・仕様の違い等を表現しつつ、前作のリソースを良い塩梅で再録しているのがポイント。こういった使い回しのセンスも抜群。

前作を遊ばなくても代表的なソフトを遊ぶ事ができる上、原作と全く同じではないので、前作自体の価値も別段下がらないという、絶妙な落としどころになっている。『有野の挑戦状2』のボリュームアップにも寄与している要素。

おわりに

当時も名作と評された『有野の挑戦状』の続編として、ファンの期待値は高かったと記憶しているが、そのハードルを軽々と超えてきた『有野の挑戦状2』。そんなシリーズ2作がカップリングされて現代に舞い戻ってきたというのはやはり貴重な機会であると思う。

プレイ済みの方はもちろん、未プレイの方に是非ともプレイしてもらいたい、おススメの一本。

バンダイナムコが、インディーズゼロが

今よりも好きになるに違いない。

中編の選評は以上。

後編は、Switch版で追加されたヤッタローと、本編に関する選評も少し触れる予定。FF16に続く前・中・後編の構成になるけれど、名作だから手を抜くわけにはいかない。最後までしっかりとまとめておこうと思う。

次回もよろしくお願いします。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?