#11 Media Studies) つくることで受け取られるというシェアの形

最後に出た新しいシェアのかたちの話を続ける.

とにかく高速で,速さを活かした圧倒的な量の集積とそれによる質の獲得はコンピュータという新参のプレイヤーの強みだ.思考する人間を模倣するように発展してきたコンピュータはデジタル化できる知的作業から順々に人間の活動を書き換える方へ向かってくる.事務作業,物事の判断,そして創作.コンテンツの消費は生産に量的にも質的にも先行され,コンテンツをつくることも問題を解くための思考も意味をなさなくなってきている.ここへきて多くの人間がその圧を感じるようになってきた.

もっと具体的に,生活に根ざして人間の危機をみてみる.YouTube,Netflix,TikTok,Instagram,Twitter,Facebook,Snapchat,様々なコンテンツプラットフォームで消費に勤しむ時に感じている辛さは何だろう.消費させられているような,強制的な娯楽の苦痛.僕にはこれが自然とは到底思われない.そこで思うのが,コンテンツを消費する様式はこうじゃないのではということだ.

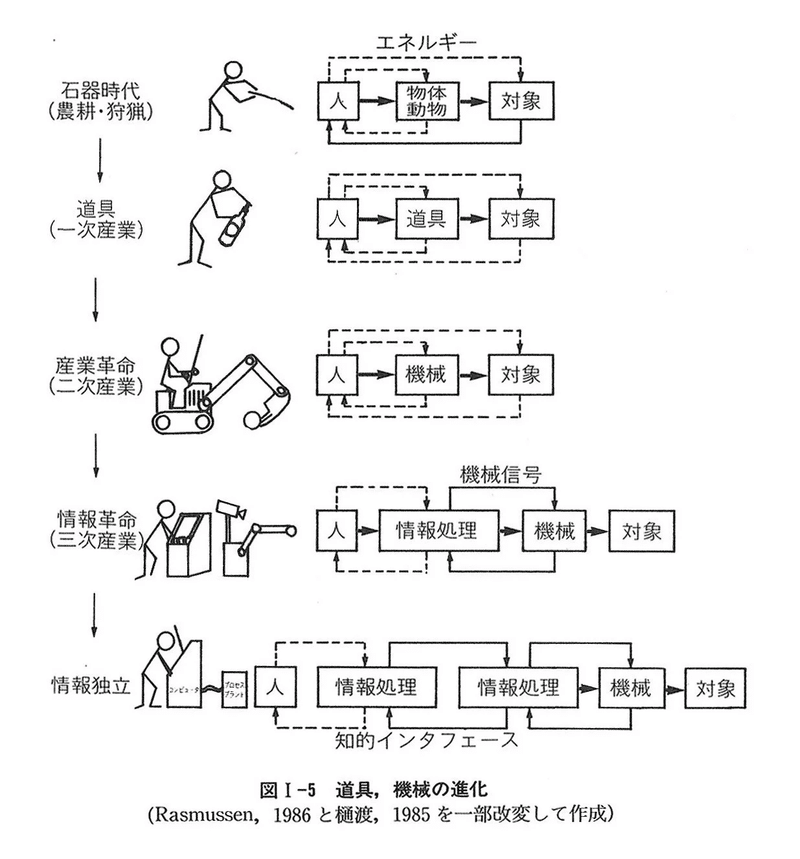

消費と生産は両輪なので生産をみる.画像は知的インタフェースと人間の関わりから産業の推移を表したものだ.人間視点では,どんどん楽なようになっていっているように見える.そこで,そもそも消費専門の人間とは生産のコストが高いからこそ存在でき,生産のコストの低さが消費に追いついたり,まして追い越した暁には,消費者は生産者と一致するのではないかと考える.

そこで創作系AIを眺めるとそれが局在的に実現していることがわかる.重要なのは,作ったコンテンツがAIというアルゴリズムに吸収=消費され,他の人間がAIを使ってコンテンツを作る時にそれが潜在的にシェアされるという構造だ.生産者側の視点に立つと圧倒的低コストで,個人単位で,何でもつくれるという気づきに至る一方で,より面白いのは消費者側の視点に立った時で,生産するという消費様式に気づくことだ.このことはつくり手からしてみると大した話でなく聞こえるかもしれない.つくることへの動機が既にあるからだ.しかし面白いのは,当の従来的な消費者が消費することのみを追求しながら生産をするというあり方,そしてそこに何らか社会的な喜びに基づく動機を獲得するというあり方だ.

ChatGPTと相談して,このあり方をCreation-driven sharing economyと名付けてみた.

消費の目的は欲求を満たすことだ.その意味でコミュニケーションの消費は根源的に承認を目的においているかもしれない.実際,コミュニティの中で承認を投げ合っていれば幸せな人は多い.村の中で平穏が保たれていることが人生の最終到達点になっている人がSNSに大量に可視化されている.いいねを食べては生きながらえるそのあり方はコンテンツを享受する態度と似て何も考えず何もつくっていない.シェアし合って娯楽を享受するあり方に足りないものは生産性だろう.上に書いた「強制的な娯楽の苦痛」という違和感はここにあると僕は思う.だからこのCreation-driven sharing economyには承認とは異なる方向に動機が向かう人間のあり方に少し希望を感じている.

構造として重要なのは,つくる活動そのものが人と人との間を遮蔽していることだ.コミュニケートする活動がつくる活動に内包されている.そこでは承認する個人は匿名化され,個人という単位自体分解されいなくなり,承認する/されるという関係性とは質的に異なった関係性,つくることのなかに完結する,キャッチボールではない「染みる」ようなつながり方をしたコミュニケーション消費だ.

このあり方が広がっていくかは多くの未来予測と同じくらいわからない.つくることがメタルールの堆積により実質的につくらないことへと堕ちる可能性,もしくはそもそも欲求の満足度で負けてこちらが主流にならない可能性も否定できないからだ.

ただしばらくは従来のSNSと併用されていくCreation-driven sharing economyに「消費者」が移行した場合にどんな消費活動へボリュームを移すのかは興味がある.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?