行列のできるインタビュアー宮本恵理子さんとの対談で、「聞く」がもたらすたくさんの可能性に気づいた。 後編[宮本さんのお仕事編]

クラウドボックスが出会ったひとVol.8 後編[宮本さんのお仕事編]

[座談会]

宮本恵理子(インタビュアー・ライター・編集者) ×

徳永健(クラウドボックス代表・かるたプロデューサー)

『吉祥寺かるた』を制作する少し前、「吉祥寺」つながりで知り合った宮本恵理子さんと、クラウドボックス徳永との対談がこの度実現。

おしゃべりが弾んだことはもちろん、過去、今、そしてこれからのことについて、とても素敵なお話を聞かせていただけたこともあり、前編・後編と2回に分けてじっくり公開させていただくことにしました。

後編となる今回は、宮本さんの最近のお仕事について。その中で徳永が「かるたとの類似点」を発見し、やってみたい将来の仕事へと話は膨らみました。そこにあるのはピースフルでハッピーな視点。「聞く」ことがもたらす無限の可能性が溢れ出てくるような対談となりました。

[前編はこちらから]

「聞いて」「書いて」「読み手に届ける」だけじゃない。

企業やチームにも作用する、インタビューがもつ「ピースフルな力」。

ーーー宮本さんのFacebookなどを拝見していると、毎月何かしら出版されているようなイメージですが、書籍以外にもどのような「聞く・書く」仕事をされているのでしょう?

宮本 雑誌やWebの記事ライティングもありますが、今増えてきたのは、noteやブランドブック、社内向けメッセージなど、経営者の方の発信のお手伝いです。「社内に向けたコミュニケーションとして、経営者の言葉を生み出したいのだけれど」という相談だったり。

徳永 どんな風に進めて行くんですか?

宮本 言いたいことが定まってない段階から、たとえば1時間くらいお話をしていただいて、「今回はこれで行きましょうか」とテーマを絞ってまとめたり、「文章にする・しない」というのも選択肢として出てくることもあります。ヒヤリングをして、文章化するプロセスまでをお手伝いする場合もありますね。

徳永 プロットまとめるぐらいも?

宮本 それもありますし、「これからメディアに出て行きたいんだけれど」といったブランディングのご相談とかもあります。

徳永 本当に ”聞き役” ということですね。

宮本 あとはトレーニング的な仕事のご相談も増えていますね。

徳永 言語化するまでのコーチング的なことですか?

宮本 ワークショップに近いですかね。最近少しずつ始めたのは、インタビューの講座でも人気の「ペアワーク」です。短い時間でも、やるだけで「相互理解」と「聞いてもらえたという”満足感”」が得られると思っていて。これはインタビューの技術を向上させたいという意欲がある方以外でも、チームの雰囲気を良くするとかにもすごくいいんじゃないかと思い始めていてですね。

徳永 チームづくりにインタビューを活用するということですね。

宮本 例えばひとつのプロジェクトや仕事への取り組み方について、一人ひとりの想いはしっかりあるけれど、ちゃんとすり合わせができていないから、力を貸して欲しいというご相談があったとすると、「じゃあ皆さんでペアになってインタビューしあって、聞いたことをシェアしてみませんか?」ということをやってみたり。

徳永 なるほど。インタビューのやりかたを教えて、インタビューの練習をするんじゃなくて、その「場作り」をする。

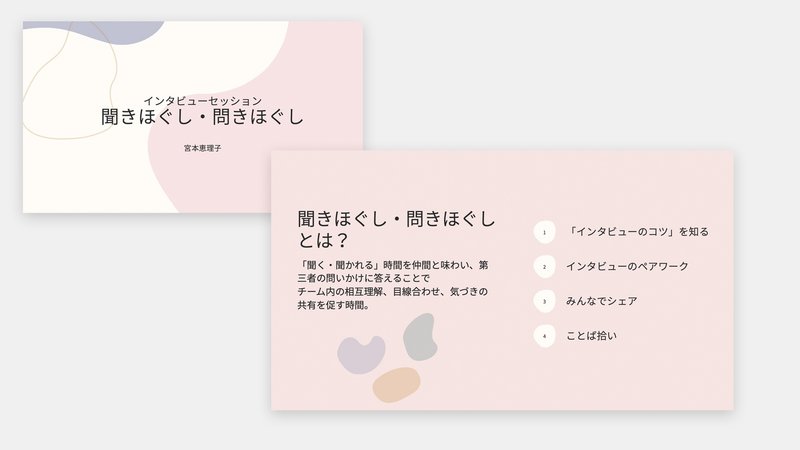

宮本 そうです。ファシリテートして、最後シェアするときに、私からさらに聞いたり、問いをしたり。名付けて「聞きほぐし・問きほぐし」。

徳永 いいですね。それは需要がありそうですね。

宮本 「インタビューを活用した、よりピースフルなプラン」です。

徳永 「平和につながる取り組み」ですね。想いはあるんだけど、なんか強張っちゃって流れなくなってる場っていっぱいありそうですよね。

宮本 ダイレクトに「話してみて」って言われるより、「今からインタビューのワークやります」の方が、演技みたいなもので入っていきやすいと思うんですよね。

徳永 それはあれですね、「かるた」とも似ていますね。

宮本 あ、確かに

徳永 小学校でかるたのワークショップをやったことがあるんですが、例えば「吉祥寺のいいところを作文に書いてください」っていうと、子どもたちは全然書けない。でも「吉祥寺のかるたを作るから読み札書いてね」「1人10枚頑張ろう」って言うと、思いつくままがんがん書けちゃう。

宮本 お題を与えるということですね。

徳永 お題のハードルが低いとやっぱり出てきやすい。宮本さんのやろうとしていることと、共通するものがあるなぁと。

宮本 かるたセラピーですね。

徳永 「かるたセラピー」! 新しいですね。確かに大人向けにも「かるたセラピー」ってありかもしれない。

宮本 我が家の、「⚪️⚪︎家かるた」みたいなのを作ってもらうとか。

徳永 ちょうど今、かるたの形をした付箋を作っていて。付箋にメッセージを書くときにかるたっぽく書くと、ちょっと違うかなと思いついたんです。

宮本 メッセージをかるたっぽくすると言葉が柔らかくなりそうですね。

徳永 そうそう。「明日まで 提出するから お願いね」みたいな感じで、五七五にしてみたり、読み札の⚪️のところに 「い」ってかいてから「いつもおつかれさま」って書くだけで、何かちょっと温かくなる。そんなグッズを作っています。

宮本 いいですねー。いつもそこに「かるた」がある日常。

徳永 環境の作り方によって、出てくるものは全然変わりますよね。「かるた」のいいところは、断然ハードルを下げる効果。「かるた作るからみんなで読み札考えて」って伝えるだけで、何をやろうとしてるのか、どんなふうにプロジェクトに参加すればいいのか、プロジェクト全体の説明が一度に済んじゃうし、気軽に始められる。壁を低くする仕組みとしてとても優秀だなって思っていて、「かるたプロデューサー」を名乗ってから、この「かるたのよさ」をあっちこっちで吹聴して回ってます。

宮本 この5年で徳さんは、かるたを広げようと決めて、続けて来られてるのがすごいなと思います。

徳永 なんだかんだ言って続けて、雪だるま転がしている感じになってますね(笑)。

宮本 井の頭線の車両?あれはごいことですよね?吉祥寺ユニクロ店のウィンドウジャックもありましたし。確実に種を蒔いていらっしゃる。

2024年4月15日〜5月12日・京王井の頭線(渋谷-吉祥寺)を走った『吉祥寺かるた列車』(左)

徳永 ユニクロで一年間『吉祥寺かるた』のウィンドウをやらせていただいて、たくさんの人の目に触れることができたし、そして今度はキラリナ京王が10周年の記念で、井の頭線の車両ジャックをやることになって、「みんなが吉祥寺に行きたくなるもの」ということで『吉祥寺かるた』に声をかけていただきました。

宮本 『かるた』でいかようにもできちゃうのがすごいですよね。さらに計画中のまだ言えないこともありそうですね。

徳永 いや、あんまりないです(笑)。でも『吉祥寺かるた』を作ったおかげで、企業やお店、アーティストさんのかるたを作ったり、広がりもありました。

宮本 企業でも!?

徳永 社内のブランディングとして『かるた』を使えないかって声をかけていただいて。

宮本 会社のあるあるを集めたかるた、みたいなことですか?

徳永 自分の会社をどう思ってるかなんて普段口にしないと思うんですけど、『かるた札』ってお題だったら言語化しやすいじゃないですか。かるたを作って、みんなで遊んでもらって、家族にシェアしたり、Webでシェアしたりすることで「うちの会社、こんなに楽しい会社なんだ」っていうのを再確認してもらえると思うんです。それを説明会で配ったら採用ツールとしても普通のパンフレットよりもずっとパワフルなものになる。

クラウドボックスがデザインするときのスタンス

「ラブレターの代筆屋」に通ずるもの。

ーーー宮本さんがインタビューをするときの裏話的なエピソードを。

徳永 宮本さんのお仕事は、人の話を聞いて、それを文章に落とし込む。つまり受け止めて、それを形にして…というものだと思うんですけど。

クラウドボックスはずっと「ラブレターの代筆屋」と名乗っているのですが、宮本さんはもっとダイレクトに代筆をされていると思うんですよね。

人の想いを汲み取って、それが一番伝わる形になるにはどんな言葉を選ぶのか。その達人だと思うんですけど、そうした仕事をするときに宮本恵理子ってどれぐらいそこにいるんですか?

宮本 意識的には全然いないですね。でもゼロにはできないから勝手に出てくるんだと思っています。出てくるのは最終アウトプットのときです。聞いた話を文章化するときにどの話を採用し、その話をどう表現するかっていうところに、多分宮本恵理子が勝手に出てくる。だからインプット(インタビュー)のときは、自分の興味とか自分の経験に紐づいた好奇心は結構封印しています。

徳永 なるほど。

宮本 インタビュアーって、最終的な届け先になる方々の代表1名として、その場に聞きにきているだけじゃないですか。だから相手に対して「私も同じような経験あって」とかの盛り上がりは不要だと思っています。

徳永 そのときに届け先がどんな人であるかは結構イメージしてるんですか?

宮本 正確にできているかはわからないですけど、やろうとはしています。

本の場合は、発売してからが息の長い商品なので、最初に編集者に「誰に響かせたくて、その後さらに誰に広げたいのか」を聞いて、読み手になり得る波紋状の広がりをイメージできるようにしています。

雑誌などの記事もそうなんですけど、読み手が「自分に向けて書かれてないな」って思うとシャットダウンしちゃいますから。なので排他的にならないようにするっていうのがとても重要ですね。

徳永 その波及的なターゲットを自分に憑依させた状態でインタビューをするという感覚ですか?

宮本 憑依って言うとおこがましいんですけどね。「こういう方々だったら何が気になるかな」くらいです。「すべてになりかわって聞かなきゃ」ってなっちゃうと気負っちゃうから、その辺は楽観的で気楽にやっています。

思い込みもよくないじゃないですか。”40代ビジネスマン” にも色々な方がいらっしゃるし、ステレオタイプなイメージにとらわれるとそれはそれでリアルから外れてしまう気もしますし。難しいんですけどニュートラルに自分を置くようにしています。

徳永 ニュートラルって”ゼロ”って意味じゃなくてですよね。

宮本 そうです。「いろんなことに興味がある」ことだと思っています。蜘蛛の巣みたいな感じの放射状のイメージでしょうか。

徳永 どこかに何かあればそこにすぐ反応できる状態ですね。こっちに行くか、あっちに行くかわからないけど、すぐ反応できるように。それってすごくマインドをオープンにしている状態になってないと難しいですよね。

例えば緊張しすぎて、ダメ出しされるんじゃないかっていう恐怖心をどこかに抱えたまま、インタビューの現場に来ちゃう人も実際にはいると思うんです。

宮本 インタビュアーがですよね。いると思います。

徳永 体調によってもコンディションは違うと思うし、宮本さん自身、長いライター人生の中で、ちょっと構えすぎて全然相手の言葉を引き出せなかったことってなかったんですか?

宮本 明らかに準備不足で来ちゃうと、そうなっちゃいますね。「できる限りの準備はした上でここにいる」。それだけで、だいぶリラックスできます。

ーーーー確かに。「THE INTERVIEW」の講座でもお話ししてくださった「準備について」でインタビューに向かう怖さみたいなものを減らすことができました(竹野)。

徳永 自分がニュートラルでいるためにも準備をしっかりするという。

宮本 しっかり準備をするんだけど、これも難しいところで。準備段階で知り得た情報にとらわれすぎないことも重要で。

徳永 決めてかかっちゃうからですか?

宮本 決めてかかるし、インタビューがただの確認作業になっちゃうと意味がなくなっちゃいますから。事前の情報を得た上で、例えば「今日、2024年5月7日連休明けの午後3時に出会った徳永さんってどうなのかな?」っていう部分も活かしていかないと。

徳永 なるほどー。すごくうなずけます。逆に失敗したエピソードなんかもぜひ聞かせてもらえませんか?

宮本 そうですね…アウトプットの時に、思い込みで書いちゃったってとこがありましたね。「こういう方であって欲しい」という意識があったみたいで。原稿確認のときに、ご本人ではなくご家族から「私の知ってる母ではちょっとないです」みたいなご指摘をいただいたことがあって非常に背筋が伸びました。

他にも細かい失敗はいろいろあると思います。インタビューの音声が録れてなかったとかね(笑)。

徳永 さっきの「5月7日の徳永さんはこんな感じ」っていう話は、自分が演劇をやっていて、舞台に立っていたときの感覚に近いなって思いました。公演中に「前の日うまくいったから」とか、「台本がこうだから」って決めてかかっちゃうと、回を追うごとにつまらなくなっていくことがあるんです。空回りというか。毎回お客さんの笑いのツボも違うし、相手役の間合いも変化しているのに、「自分の出し方はこうでなければ」ってなっちゃうと全体の質が死んでいっちゃうところがあるんですよね。

宮本 そんなときはどうしていたんですか?

徳永 僕は本番前に舞台袖で客席に向かってお腹を見せる儀式をしていました。「あとは舞台の神様とお客様におまかせ〜」って。それやっておくと、宮本さんが言ってたニュートラルな状態になれて、舞台上で予想外のことがおきても不思議と対応できるんですよね。頭で考えることなく目と耳から入ってくるようになるというか。

宮本 「天にまかせたっ!」ってことですよね。

徳永 やれることはやったから、あとはまかせた的な気持ちにもって行くんです。

ーーーープレゼン前にもやってますよね 今も(竹野)。

宮本 それ今度言ってもいいですか? インタビューの講座で質問を受けたとき。こういうふうにやっている方がいますって。

徳永 インタビューの現場でお腹見せられる状態になるのは難しいかもしれませんが…(笑)

宮本 実は私も中学・高校と演劇部で、ちょこっと舞台に立ったことがあるんです。「インタビューはライブだ」ってよく言ったりするんですけど、せっかく生身の人間同士が1時間予定を合わせて「あえて話しましょう。お話を聞きます・話します」っていう、唯一無二の時間を作ったのだから、それを大事にした方がいいって思いますね。型通りの確認作業になっちゃうとそれこそ、「チャットやメールのインタビューでもよかったのでは?」となってしまいそう。AIがあとからまとめてくれるとかね。「生身力(なまみりょく)」を駆使していかないと、つまらなくなるだろうなって。

徳永 演劇だと楽屋で盛り上がったネタを本番で再現したら、めちゃくちゃつまらなかったっていうこと、けっこうありました。

宮本 楽屋で盛り上がるっていうのはインタビューで置き換えると、インタビュー前の事前のやり取りですね。事前の質問などを緻密にやりすぎない方がいいというのがあって。

徳永 今日の対談の事前の質問はひとつも投げませんでしたが…。

宮本 今日は楽しく気楽にがコンセプトですしね。それはすごくいいと思ってます。ざっくりと「これとこれとこれぐらいのこと聞きます」っていうくらいは伺ってましたし。

徳永 よかった。

宮本 準備段階で質問事項が1問あたり5行ぐらいあるみたいなことになると、インタビューされる方も事前にそれぐらいの分量を用意しちゃうんですよね。そうなるとインタビューが既製品になってしまうというか。

わー、こういう話になるとたくさんしゃべりたくなっちゃいます(笑)

この先の、仕事への想い。

ーーーー先日宮本さんのオンライン座談会を拝聴したのですが、「一周回って紙媒体の編集チームを作りたい」とおっしゃっていました。『kikikatu』でZINEを作ろうかという話も出ています。

宮本 インタビューの仕事ももちろん好きなんですけど、「聞いた話を書いて、新しい表現に変える」って、すごくクリエイティブだと思っているので、それをあえて紙物にする「制限のある世界」がやっぱり好きなんですよね。元々雑誌編集からキャリアをスタートしたこともありますし。

徳永 紙ものの制作物を作ることに魅力があると。

宮本 自分がやってみたいっていうのもあるし、あと最近そういうご相談もちらほら増えていてニーズを感じています。商業出版じゃなくて、自分たちがカスタマイズして作る、 ”パンフレット以上書籍未満”みたいな。そんなリクエストが増えている気がします。

徳永 そうかもしれないですね。Webで発信するのはもうできるようにはなったから、「じゃあ次は何をしようか」というニーズもあるのかと。

宮本 あらためて手渡しできるとか、ページをめくれるとか。肌感覚が求められているのかもしれません。

徳永 先日クラウドボックスのお客様にも、紙の手触りとか、重さまでもイメージしていらっしゃる方がいました。

宮本 紙の選択とかも含め、全部コミュニケーション。表現じゃないですか。「もうネットでの発信は日常だから、非日常として紙の制作物を作りたい」と言っている若いインスタグラマーさんがいると、この間製本屋さんから聞きました。最近ではWebよりも、本がいいという企業さんもいらっしゃいますし。

徳永 まさに一周回ってですね。

宮本 出版社を通じた本作りも好きなんですけどね。昔ながらの「個人の好き」をまとめたような冊子作りも魅力的です。最近は”ZINE”も注目されていますしね。ZINEや同人誌の企業版があってもいいですよね。

徳永 Webではなくあえて紙で出すという、「わざわざの価値」が上がってきていますよね。

宮本 クラウドボックスさんは、これからどんな系統のお仕事を増やしていきたいと考えていらっしゃるんですか?

徳永 分野的なものというより、「嬉しい楽しい面白い」をやりたいんです。「早く安くたくさん」はやりたくないっていうのはありますね。「ユニーク&深堀りをしながら、嬉しい・楽しい・面白いを増やす」っていうのがやりたいことです。お金持ちになりたいんだったらそんな道は選ばないですけどね。

宮本 納得です。いつお会いしても、とくさんは楽しそうにしていらっしゃるから。

徳永 ありがとうございます。確かに紙ものの、書籍系のお仕事は、少しですが増えつつあるという感覚はありますよね。

竹野が ”ワードデザイナー” と名乗ったことで、「テキスト制作もちゃんと引き受けます」って明言して、「デザインとテキストとセットで」という案件もだいぶこなせるようになりました。

宮本 意識しなきゃいけないなと思うのは、下請けじゃなくてちゃんとパートナーとして一緒に物作りをすることですよね。物作りのプロセスがすごく重要じゃないですか。

徳永 ほんと、それ。

宮本 最近ChatGPTの講座を受けてみて思ったんですけど、本来、特権だった回り道をショートカットしたら、「やっていいショートカット」と「やったらもったいないショートカット」があって、それをちゃんと選別しないといけない。それには「プロセスに価値がある」って思ってもらえる存在にならないといけないんですよね。

徳永 「わざわざ人がやるんだから」って言われる時代になっていくはずだから。

宮本 「わざわざ人に頼む」っていうことですもんね。だからやっぱりとくさんが言っていた、ユニークで嬉しい、楽しい、面白い仕事をやっていくっていうのは正解ですよ。

徳永 やっている側としても嬉しくて楽しくて面白いし、お客様の方でも嬉しいって思ってほしいですよね。クライアントと呼ばれる存在であっても、業者に頼んで、完成したからはい、何万円っていう物々交換ではなく、やっぱ受け取ったときに「おおっ!これってこれ!」という嬉しそうな顔をしてほしい。

宮本 全てのプロセスにそれがあるといいですね。インタビューって「質問されて答える」という、その人の中にあるものを引き出すだけというイメージを持たれがちですけど、インタビューに答えることで、その人にとっても新たな発見があるといいと思うんですよね。

徳永 インタビューしてもらったことで自分の中の「新しい気づき」みたいなものに出会えたらわくわくしますよね。嬉しさが螺旋状に増えていくという…。すごいですねインタビューってハピネスとピースフルの拡大再生産なんだ。

宮本 いい循環ができると全然違いますよね。何かそういうことで、吉祥寺でご一緒できることあったら、やりたいですね。ZINEもね作ってみたいですし。『kikikatsu ZINE』も一回作ってみたい。「ZINEって何?」っていう人もまだけっこういるので。

徳永 いいですね。ぜひやりましょう。

ーーー 今日はありがとうございました。[前編を読む]

宮本 恵理子/インタビュアー・ライター・編集者

福岡出身、日経BPを経て独立。主に「働き方」「生き方」「夫婦・家族関係」のテーマで人物インタビューを中心に執筆。編集者として書籍、雑誌、ウェブコンテンツなども制作。主な著書に『大人はどうして働くの?』『子育て経営学』『聞く技術』(日経BP)など。家族のための本づくりプロジェクト「家族製本」主宰。インタビュー&ライティング講座「THE INTERVIEW」講師。

次のステップに踏み出そうとする人たちのためのイベントや活動の場として

2023年にオープンしたスタートアップスタジオです。

宮本さんも個人パートナーとして、この事業をサポートしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?