意外と知らない!?災害対策BCPと感染対策BCPの違い

介護事業所で作成が義務化されたBCPですが、自然災害と感染対策の2種類を作成しなければならないことはご存知かと思います。とはいえ、自然災害と感染対策のBCPは同じ業務継続を目的としながらも、似て非なるものといっても過言ではありません。

今回は、この二つのBCPを比較しながらそれぞれの特徴を理解し、どちらも効果的に実践・活用できるポイントをご紹介します。

それぞれの目的

BCPとは(Business Continuity Plan)の略称で、平常時の活動や緊急時における業務継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。すでに多くの企業では、火災やテロなどの緊急事態に備えて、損害を最小限にとどめ中核事業の継続や早期復旧のためにBCPの策定が進んでいます。

今回、国が「介護事業所へ災害と感染症に対するBCPの作成を決めた」ということは、その二つが介護サービスにとって喫緊の脅威として設定されたともいえるでしょう。

<参考:BCP(事業継続計画)とは |中小企業庁>

災害対策BCP

介護事業所が通常業務をおこなう上で、自然災害はもっとも大きな脅威といえます。つまり、地震や大雨、土砂崩れなどがおこるとたちまち業務が中断するといっても過言ではありません。自然災害と一言にいっても、地域や季節によって災害の種類は異なります。

厚生労働省は、BCPガイドラインの中で災害の定義について「自社の事業中断の原因となり得るあらゆる発生事象」としか書いていません。ですから、まずBCPを作る前にご自身の事業所で一番起こりうる自然災害は何か、を協議するところから始めましょう。

ちなみに、国土交通省が発信している「ハザードマップポータルサイト」では、地域ごとにおこりやすい災害をWEB上で確認することができるサイトです。ご自身の事業所における災害リスクが分からない場合、地震や土砂災害、津波など災害種別ごとに把握できますので、是非参考にしてみましょう。

感染対策BCP

介護事業所の感染対策BCPを作る上でポイントとなるのは、感染拡大による人手不足に対していかに具体的な対策を講じられるかということです。つまり自然災害であれば、設備やライフラインへの対策が重要ですが、感染対策BCPでは人への被害を最小限に抑える工夫が着眼点となります。

ですから困っている利用者がいるからといって、無理に通常業務を継続すると、かえって集団感染を招く恐れがあります。スタッフの数や業務内容を慎重に調整しながら、事業に与える損害を最小限に抑えることが重要です。

脅威が与える業務への影響

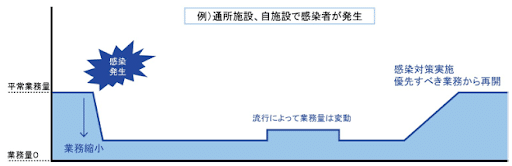

この章では、厚生労働省のサイト「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」の中で公開されている「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の図(8頁図3)をもとに解説していきます。

災害対策BCP

上の図をみても分かる通り、災害が発生すると平常業務が突然ダメージを受けます。災害の種類によっては、たちまち業務を停止する場合もあるでしょう。災害対策BCPを考える上で重要なことは、業務への影響を最小限に抑えながら、数日かけていかに早く回復するかということです。限られた人員や設備を総動員して、出来る限りの業務や緊急対応をおこないつつ「何を優先業務とするのか」についてスタッフ内でじっくりと協議できるかが重要です。災害対策BCPの質は、このプロセスにかかっているといっていいでしょう。

感染対策BCP

感染対策BCPは感染症から人を守ることが最も重要となります。ですから感染症が発生したら、直ちに人と人との接触機会を減らしたり、感染リスクが高い業務を控えたりするなど業務を縮小しなければなりません。

自然災害で被災した場合と感染症が発生した場合について、これらを業務継続の視点で比較してみましょう。自然災害BCPのミッションは一日でも早い業務回復をめざす一方で、感染対策BCPは即座に業務を最低限に縮小するという真逆の対応を取ることになります。両者の一番大きな違いは、この図でもあるように矢印の向きにあるといっていいでしょう。

必要な備蓄、物品の考え方

自然災害で被災したときや感染症発生時に使用する備品は、BCPの中に記載しておくといざという時に効率よく行動できるのでお勧めします。どちらの場合であっても事前にリストアップしておき、保管場所や期限を明記して管理しておくことが大事です。あらかじめBCPの「推進体制」の項目などで担当者を決めておき、定期的に保管状況を管理者へ報告するルールにしておけば、必要な時に使用できない、足りないという事態を防ぐことができます。

災害対策BCP

災害時に必要な備品の例として次のようなものが挙げられます。ライフラインが途絶えたときの対策や数日間食事提供ができない場合を想定して、筆者が実際に使用している備品シートの一部を紹介します。

筆者の所属している施設(特養)では以前土砂災害で断水した際、プラスチックの弁当箱で食事提供しましたが、水が使えなかったため使用後に容器が洗えない上に、燃えないゴミのため業者に容器を回収してもらえず苦労したことがありました。急遽備品シートを見直し、そのあとから費用は掛かりましたが使い捨て弁当箱に変更しました。

感染対策BCP

感染対策BCPであらかじめ保管しておく備品は、主に食糧や医薬品、日用品が多くなります。ここで示した備品はほんの一部ですが、保管場所を安全な場所に設定し、箱をあけなくても中身が分かるようにしておいたり、取り出しやすくしておいたりすると担当者がたとえ不在であっても迅速に対応できます。

令和5年度は都道府県が主体となって、新型コロナウイルス感染予防のための介護人材確保費用や、環境整備に係る備品購入費用など補助金を整備している場合があります。ご自身の地域で該当するものがないか調べてみましょう。

<参考:令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制確保事業|京都府>

BCMという概念

「BCPについては、ある程度理解したものの、BCMってなに?」と思う方もおられるのではないでしょうか。とはいえ、とても大事な用語ですので、ついでに頭に入れておきましょう。

BCMとは、(Business Continuity Management)の略称で、BCPを策定したあと現場への導入や運用、見直しという継続的改善を含む「包括的・統合的なマネジメント」を意味します。つまり、計画を作って保存するだけではなく、非常事態にBCPを効果的に活用させる手法をいいますので、むしろBCPはBCMの一部といっていいでしょう。

既に介護事業所の運営基準において、令和6年のBCP策定の中に年度内での定期的な研修や訓練など運用についても義務化しています。つまり、あえてBCMとは明記されていませんが、国は介護事業所に対してBCPの運用や見直しについて必須事項として位置づけたことになります。

まとめ

いかがだったでしょうか。自然災害BCPと感染対策BCPの特徴を一言で表すと、「回復」と「縮小」です。つまり両者は全く視点が異なるということを理解しましょう。

筆者は時々、他の事業所の管理者さんから、「あなたの事業所のBCPを参考にさせてほしい」「災害BCPも感染対策BCPも大体同じ内容でいいよね」と聞かれることがあります。この記事を読まれた方は、それはBCPについて全くの理解不足であり、そんなBCPには何の効果もない事は、お分かりいただけるのではないでしょうか。

厳しい言い方かもしれませんが、介護事業所であっても平時からの自助努力を怠っていては、自然災害や感染症が発生したとき、誰も助けてはくれないという現実をいよいよ突きつけられているのかもしれません。

執筆者: 柴田崇晴

日本介護支援専門員協会 災害対応マニュアル編著者

CloudBCPのご紹介

CloudBCPはBCPを最短5分で策定できるWebサービスです。介護・障害福祉に特化したBCP策定機能を提供しています。また、トレーニング機能を始めとする運用機能や、安否確認機能などもアプリの中で使え、BCP活動を完結することができます。

最初のBCPをとにかく簡単に作り、その後の訓練を通して見直していく事が、実践的に使えるBCP活動に不可欠です。無料デモを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

・本記事はCloudBCPブログの転載です。

https://www.cloud-bcp.com/posts/pWfFhp3y

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?