作ってからが重要!災害対策BCP

災害対策のために作成したBCPですが、作ってからのほうが重要であることは、意外に見落としがちです。せっかく作り上げたBCPを「絵にかいた餅」にしないためにも、効果的に、定期的に見直すことが重要です。

今回は、BCPの有効な活用ポイントや具体的な訓練方法、評価の視点などについて解説していきます。

完成したからといって安心してはいけない

令和6年4月より、全ての介護施設においてBCPの作成が義務化されました。ここで重要なのは、BCPの作成だけではなく、そのあとの活用や評価などフォローをおこなうことまでが義務化されたということです。

“感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。“

<引用:令和3年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省>

令和3年に国から示された通知文では、計画策定のほかに研修と訓練をおこなうことまでが介護事業所の義務と明記されました。ということは、BCPを作成した後で定期的に見直したり訓練をおこなったりして有効性を確かめる必要があるということです。

介護施設でのBCP訓練ってなに?

介護施設においてBCPが果たす重要な役割は、自然災害に見舞われても少ない人員で入居者の安全を確保しつつ、必要最低限の業務を継続しなければならないということです。介護施設は、24時間365日介護サービスを提供しているので、たとえ災害時であってもサービスを止める事はできません。訓練(シミュレーション)をおこなう目的は、災害時にBCPを発動した際にその機能が十分に発揮できるのかを検証するためです。

介護施設での具体的な訓練方法

介護施設でBCPを活用した訓練にはいくつか種類があります。事業所内のスタッフだけでおこなう訓練や地域や関係機関と協働しておこなう方法など、主旨によって訓練方法を検討することが重要です。

訓練は年に何回必要なのか?

介護施設は、消防法により年に2回の避難訓練が義務付けられています。これは、主に建物火災を想定した訓練であり、消火訓練や避難訓練を年2回以上おこなうことになっています。

BCPは、この避難訓練に加えて年に2回(在宅サービスは年1回以上)の研修、訓練をさらにおこなうことになります。

<参考:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第24条2>

BCP検証のポイント

BCPをスタッフに浸透させるためには、研修や訓練で参加者自身が実際に被災状況を体感することが有効です。そして研修や訓練が終わったら、BCPが業務継続に効果があったのか、修正や追加箇所がないかという視点で検証することが大切です。そのために参考にしていただきたいのが次の二つのポイントです。

PDCAサイクルを活用しよう

PDCAサイクルを活用するとさらにBCPや訓練の質を向上させることができます。PDCA サイクルとは、「Plan(BCP作成)→ Do(BCPの実行シミュレーション)→ Check(評価)→ Action(改善)」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、BCPの質を高める考え方です。厚生労働省では、PDCAサイクルをBCPだけでなく介護業務の生産性を図るためにも推奨しています。

<参考:PDCAサイクルを実践して 生産性を高めよう|厚生労働省>

評価の視点

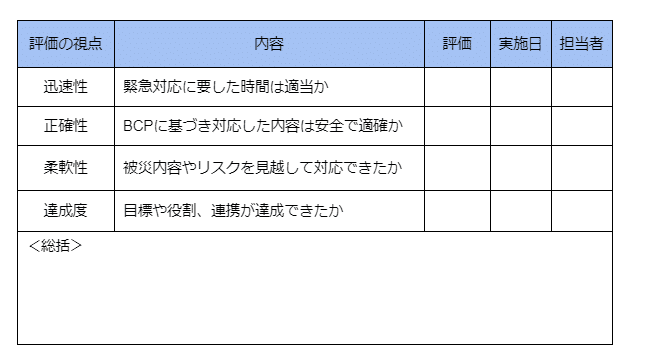

PDCAサイクルにおいて、Check(評価)は重要ですが適切な評価をしなければ、せっかくの訓練が無駄になりかねません。以下の表は、BCP訓練やシミュレーションのあとで、効率よく振り返るための評価シートの例です。訓練をおこなった際の記録の一つとして作成、保管しましょう。

完成から始まるBCP対策

介護施設は、自然災害に見舞われても、BCPに基づき行動することで業務を止めないことが重要です。とはいえ自然災害は、地域や季節によって種類は様々といえるでしょう。つまり地震、大雨、土砂災害、津波など自然災害への備えや対策はすべて異なるといっても過言ではありません。

令和2年に国が示した「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」では、地震および水害を主な対象としていますが、風害・竜巻・落雷・雪害等の発生が想定される地域では、災害が引き起こす事象(被害)を想定し、これを応用すると示されています。ですから、まずは一番リスクの高い災害でBCPを作成し、災害対応力や減災知識を高めながら、その次にリスクの高い災害への対策を順次おこなうことが理想といえます。

<参考:自然災害発生時の業務継続ガイドライン(令和2年12月)>

まとめ

災害対策は平時の取り組みがもっとも重要です。BCPの担当者や管理者だけが作成に携わるのではなく、全体への周知や訓練さらにはその企画段階からチームでおこなうことをおすすめします。

日ごろからどれだけ災害を意識し減災への取り組みをしているかが、災害時に入居者やスタッフ、そして業務を守ります。BCPは作ってからが重要なのです。

執筆者: 柴田崇晴

日本介護支援専門員協会 災害対応マニュアル編著者

「CloudBCP」で訓練までサポート!

CloudBCPはBCPを最短5分で策定できるWebサービスです。現在、介護・障害福祉に特化したBCP策定機能を提供しています。また、トレーニング機能を始めとする運用機能や、安否確認機能などもアプリの中で使え、BCP活動を完結することができます!

最初のBCPをとにかく簡単に作り、その後の訓練を通して見直していく事が、実践的に使えるBCP活動には不可欠です。無料診断を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

・本記事はCloudBCPブログの転載です。

https://www.cloud-bcp.com/posts/LUZ7hmx8

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?