写真と経験

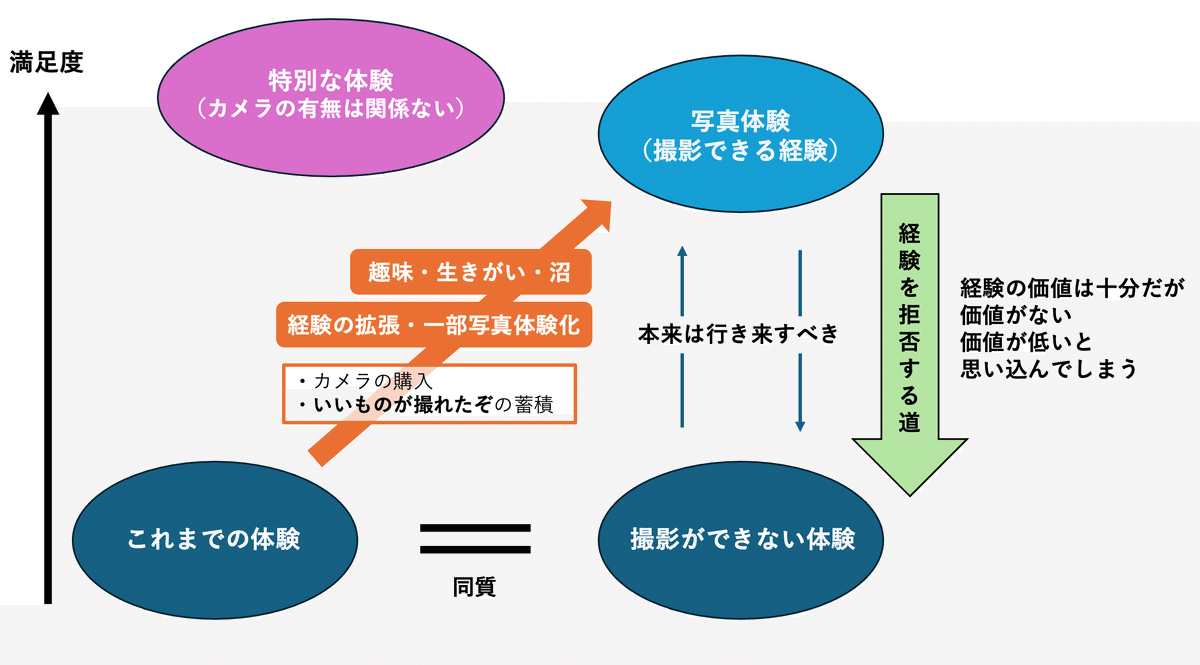

アメリカの批評家、スーザン・ソンタグは1977年の著書『写真論』で、そのような観点から写真という媒体に対して疑いの目を向け、「経験の証明」であるはずの写真撮影が「経験を拒否する道」となってしまうこと、すなわち、「写真になるものを探して経験を狭めたり、経験を映像や記念品に置き換えてしまう」ことを憂いている。

これは、先日読書をしていた時に、ハッとさせられた文章である。特に「写真になるものを探して経験を狭めたり、経験を映像や記念品に置き換えてしまう」の部分が印象に残った。これを読んだ時に「いやいや、写真になるものを探して経験を広げることもあるだろう」と感じた。実際に、写真を撮り始めたからこそできたことは、私にも沢山ある。カメラを購入しなければ、野鳥に興味をもつことも、京都の街を練り歩くこともなかったのかもしれない。写真になるものを探すことで経験が広がったという実感は多くの人がもっているはずだ。

その一方で、「写真になるものを探して経験を狭める心配がある」という主張も理解はできるし、思い当たる節はある。先日散歩(Photo walk)の途中で相国寺を訪れた。境内は自由に散策することができるので、うろうろしながら写真を撮り歩いた。途中、特別公開をされているお堂の案内板があって、ふらっと受付の近くまで

寄ってみた。が、「お堂内撮影禁止」という表記が見え、「まあ、予想はしてたが撮影禁止か…」と心の中で呟いて、その場を去った。特別公開なので、そう簡単に入れる機会はないはずで、また、入場料も払うのを渋るくらい高いものではなかった。しかし、自分にとっては撮影ができないという理由でその場を去るには十分だったのだ。これはまさに冒頭の引用で指摘されている、写真撮影が「経験を拒否する道」になっている最たる例ではないだろうか。ここの部分に引っ掛かりを感じたのも、心の中でギクっと思ったからだと振り返る。

撮影欲があることは、写真を本格的に趣味とするものにとって決して悪いものではない。好奇心と結びついて、たくさんの経験を与えてくれる。しかしながら、撮影を目的に据えすぎて、経験を狭めたり、経験を蔑ろにしていないかは、注意をする必要がありそうだ。自分の発見を、写真撮影を通して閉じ込める。撮影時に感じるあのピースがハマったような快感を、世界に対する頷きの喜びを味わっているからこそ無意識的に「撮影できそうにないならいいや」という思考に陥りやすいのかもしれない。

海外旅行に行っている人の撮った写真をSNSで見て、「せっかく海外に行くのになぜカメラを買わないんだろう。もったいないな。」と思っていたが、改めて考えると、別にその人たちは写真を撮るために旅行に行っているのではなく、現地で異なる文化に触れ、街を歩き、目で見て、美味しい食べ物を食べる、旅行そのものの経験を楽しみに行っているのだ。その記録としての写真か。と納得がいった。

確かに、京都に住み始めた頃のことを思い出してみると、寺社仏閣巡りという経験がしたくて京都の観光名所を訪れていた。カメラ・写真にハマるようになってからは、何かいいシーンに出会って、写真にしたい!という思いが強くなって、いつの間にか撮影のための経験になっていたのかもしれない。でも、だからと言って、経験の質が低下したわけでもないし、その経験を外付けハードディスクのように写真に閉じ込めることができるわけだから、マイナスなことではない。

友人と遊ぶ時に、カメラは持っているものの、撮影枚数は極端に少なくなる。これは、瞬間を逃さないという意識を持ちつつも、自分にとって友人と過ごすことは、撮影のための体験ではなくて、遊ぶこと自体の体験だからだろう。

写真で経験を狭めていないか、その可能性があることにギョッとしつつ、また写真を撮ることに依存・執着しすぎなのではないかと疑いつつも、でも、それだけ写真を撮るということが自分にとっては楽しいもので、特別なものであるということがわかって、ある意味嬉しさも感じる。

参考:写真家とはどういうものなのか

写真家というものは、よくいえば、写真を写すことによって、そのものを知り、そのものを考える人種である。写真を写すもの以外には、何の興味も関心も持たない人種である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?