対話の場をつくる意味

Facebookでコミュニティデザインを専門とされる方の投稿を見て、久しぶりにまちづくりとワークショップ、そして、ソーシャルワークについて、考えています。

長年、私は市民参加と対話の場をテーマに活動をしてきていますが、それを専門の仕事ではなく、ある種の社会参加のプログラムの一つと捉えています。その中で、私が大切にしているのは、参加者がその後のプランニングとアクションにどうつながるのかです。ですので、『対話の場』をつくることに注力される方とは視点が違うんだろうなぁと思います。

対話の場づくり(以下ワークショップ)をする際に大切なのは、「仕込み」であると師匠からは常々言われてきました。

ワークショップを見学させてくださいという方には「どうぞどうぞ」と見せて良い、ただ、「事前の打ち合わせから見せてください」と言って来られる方は本物か、分かっている人と思えと師匠から言われておりました。

そう考えると、企画から資料作成、現場、報告書作成・・・とすべてを任せていただいて、お仕事をさせていただけたのは本当にありがたい経験だったなと今でも思います。

また、事前の仕込みとは、アセスメントとプランニングの部分になるので、具体的に何をするかは、別の機会にお話をしようと思います。

対話の場をなぜつくるのか?

昭和の対話の場と平成の対話の場と令和の対話の場は意味が変わってきていると私は感じています。

昭和の対話の場:出会いと情報交換の場

平成の対話の場:情報共有と仲間づくり

令和の対話の場:安否確認と意思決定の場

前提として、上記の参加者の意識も昭和から令和までの意識が同一の人の中で混在します。そして、そのマネジメントもファシリテーターの仕事になるので、かなり神経を使う事になります。

1.出会いと情報交換の場(昭和)

インターネットが普及する前の対話の場は、出会いそのものや話をする事そのものに価値を感じることができる時代といえます。また、検索もそこまで頻繁にする時代でもなかったので、情報が本当に貴重でした。故に、場の価値が非常に高い時代と言えると思います。

2.情報共有と仲間づくり(平成)

インターネットが日常生活にあふれて、検索も色んな世代の方ができるようのなり、情報収集は自由にできるようになりました。また、個々の人がSNSやブログを通じて、発信することができるようになりました。すると、わざわざ、情報発信や情報収集するために集まる必要性がなくなります。一方で、活動、実践している人やノウハウを持つ人の話を共有する事ができる場に重きが置かれ、事例を学ぶような場が必要になりました。また、同じ価値観を持つような人達の出会い(テーマコミュニティづくり)が求めらる時代とも言えると思います。

3.安否確認と意思決定支援の場(令和)

コロナによる国策としてのコミュニティ分断とインターネットによるオンラインコミュニティの強化により、リアルな対話の場の必要性に揺り戻しが起こる。とはいえ、オンラインコミュニティが強化された事により、個々の検索機能は強化され、対話の場に対する情報収集への期待はほとんど皆無となる一方で、オンラインで知り得たその情報の確からしさを確かめたり、その情報を元に行動を起こす確信をもつ必要が出てきた。

そのためには、実際にその活動をしている人とリアルに話してみたい。できるなら、リアルにその現場を見てみたいとと思うような、一見同じようだが、意味合いが異なる形で対話の場の揺り戻しが起きている。

ただ、その現場を見れる、確信が持てるような場であるかどうかはオンラインで確かめたい事もあり、オンライン、オフラインのシームレスなつながりが求められる時代となってきている。

というように、対話の場の意味が少しずつ時代と共に変化してきているのでは無いかなと思っています。

ですので、これらの参加者ニーズに対してファシリテーターや対話の場を企画する人は考えていかないと話はしたけれど…や何となく消化不良、場はよかったけど、その後が…ということになっていくと思います。

まぁ、そもそも、話すことだけで何かが解決するレベルの問題は、些細な問題と思います。それ以上のことを期待するなら、それなりのアクションプランがそもそも必要かなとも思いますけど( ´艸`)

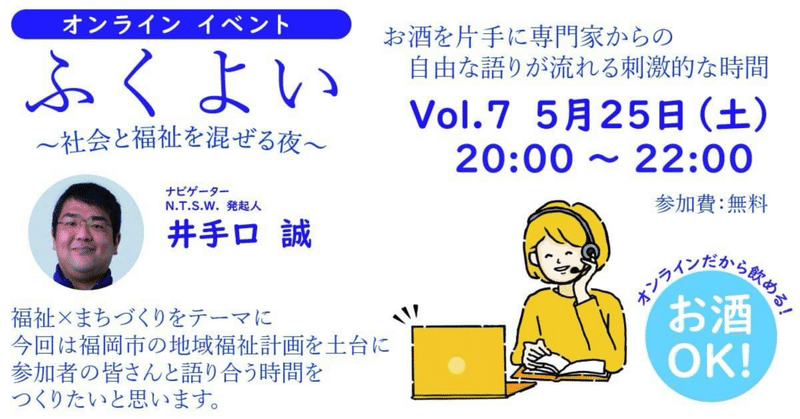

ということで、私も気軽な対話の場をオンラインでつくっております。とはいえ、対話をしたくない方は耳だけ参加もできます…笑

よかったら、気軽にご参加ください★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?