まちの中に「福祉」の土台をつくりたい

今日は私の在住している福岡市小田部校区の「福祉のつどい」に小田部校区社会福祉協議会の理事兼ボランティアの立場で参加させていただきました。

相談ブースの担当で、私自身も相談対応もさせて頂きましたが、その中で心から思ったのは

「ジェネラリストソーシャルワーク」をきちんと地域コミュニティの中でやりたい。そして、住民への「福祉の理解」を促進したい。

という事でした。

福祉制度の上手な(効率的な)使い方…も大事ですが、そもそも、福祉は誰もが自分らしく住み慣れた場所で、生き生きと生きていく為のものです。

2000年の社会福祉基礎構造改革は、措置から契約へのスローガンの元、地方公共団体と社会福祉法人による措置から、多様な主体(株式会社やNPO法人など)が福祉事業に携わる事が可能なると同時に介護保険制度を活用することで、福祉サービス市場を準市場化するとともに、利用者が民間企業を自由に選択、契約する事で競争原理を生み、より質の高いサービスを提供するのが目的でした。

しかしながら、一度、施設サービスを始めると専門職は運営するのが精一杯なので、専門職が地域や外の団体と連携するというのは至難の業になります。

よほど、経営側が戦略を立て、マネジメントをしっかり行っていかない限りは、不可能です。

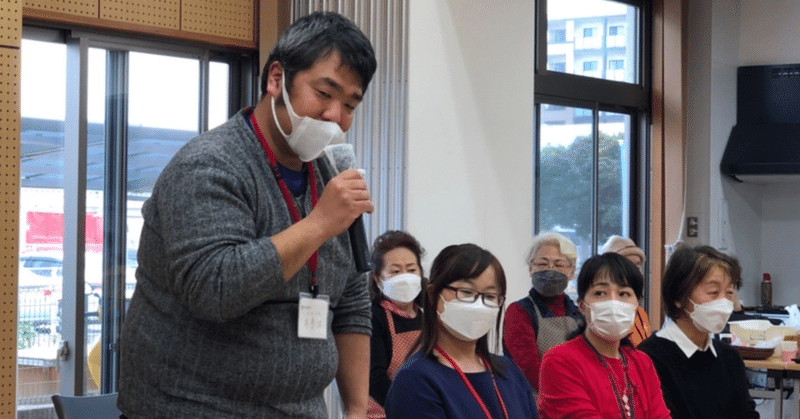

福岡市小田部校区で行われた、福祉のつどいでは、事業所に所属する専門職(理学療法士、社会福祉士、保育士など)のボランティアが集まり、地域団体と連携してイベントを開催しています。

さらに、外部との連携は、ミクロ、メゾ、マクロという支援対象の範囲だけではなく、児童、障害、高齢、低所得者などの分野横断も含め、様々な課題の言わば、異種格闘技的な視点を持たなければ対応が難しく、これについてもさまざまな職種が連携し、補い合いながら、小田部福祉のつどいは実施されています。

そのような場所に、社会福祉士のソーシャルワークの価値があると私は考えます。

福祉専門職と地域の連携を支援するソーシャルワーク。

私がやりたい事の一つはそこにあるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?