「感情解像度」の解像度

1カ月間、この5文字だけを磨き続けていた。

入谷 聡(illy)さんの #磨け感情解像度 の企画を知ってから、ずっと胸が疼いていた。学生時代に出会ったソシュール言語学(後述)の影響もあり、言葉と解像度というのは、ぼくもかねてから関心が尽きないテーマだからだ。

入谷さんは、企画の告知文で次のように仰っている。

その中で、言葉の精度を「磨く」こと+「解像度」を上げることは、私のnoteや文章に向き合うスタンスとして最も顕著なものです。特に「解像度(Resolution)」——ディテールの細かさや分解の緻密さは、日夜追求している技術の一つ。

これまでぼくが理解してきた「解像度」の世界観。それは、今回(すべてではないけど)他の方々の応募作品を読むことで得られた「感情」という軸が加わったことにより、大きく揺さぶられた。

おそらくコンテストが求めている文章ではないと思うけど、以下は、そんな揺さぶりを受けたぼくの世界観がどのように変化したかの記録である。

1.世界を刻む道具としての言葉

言葉は、世界を区切るための道具だ。コミュニケーションツールとして期待されるのは二次的な機能であって、一次的な存在意義としての定義がそうであることを否定するのは難しい。言葉は、世界を刻んでいく。これが、ぼくの言葉に対する世界観の根底をなしている。

100年と少し前、近代言語学の父・ソシュールは、「言語=世界に存在する事物に対して与えられた名称」という従来の言語観を否定し、言葉と世界の関係を根本からひっくり返した。言語は、複雑な連続体(カオス)である世界を分節化する作用であり、その分節化の尺度は人間の都合によるものでしかないと考えた。

(言語名称目録観とは)山という実態を日本語では「ヤマ」と呼び、フランス語ではmontagneと呼び、英語ではmountainと呼ぶような考え方であって、これは先に見た記号の価値の本質からはほど遠い錯覚なのです。語の価値は体系内の対立関係からのみ生じ、…コトバ以前の純粋概念も、ア・プリオリに分節された事物も存在いたしません。― 丸山圭三郎(2012) 『ソシュールを読む』講談社学術文庫.

事実、「山」を定義しようとすると、「丘」や「台地」との区別、すなわち隣接するものとの違い(対立関係)を説明することを避けられない。あらゆる存在は互いに関係的であり、「ではない」という否定的な要素によってしか定義できない。そして、その定義(分節線)は言語(文化・社会)によって、そして扱者(人)によって異なるとされる。

感情表現についても同じことが言える。たとえば、「悲しい」が一般的に「心が痛んで泣きたくなるような気持ち、つらく切ない気持ち」を意味することはわかっていても、「悔しい」「怖い」という別の階の住人、さらには「切ない」「寂しい」「心苦しい」といった同じ階の隣人との差異を説明できないかぎり、厳密には「悲しい」は存在することができない。

もっとも、日本語がそのように「悲しい」を区切り取っているのは、それがぼくらにとって意味(価値)があるからにすぎない。

英語の「sad」と日本語の「悲しい」は似た感情表現だが、その意味を他から画する分節線は、両言語で微妙にずれている。このズレはあらゆる言葉に共通することで、学生時代に「I'm sorry」が謝罪だけでなく相手に対する同情の意も示すと知ったときの違和感さえ覚えていれば、今この瞬間にも体感することができる。分節化の尺度に、必然はない。

(あらゆる事物・概念は)マグマ状の意識と世界に分節線を画した時にはじめて生れたものであり、それらがそのように分割されねばならない自然的根拠はまったくない。… 二つの概念の境にある分節線が外れると、一方が他方の意味内容をそっくり包摂してしまったり、逆に新たな分節線が引かれると、かつては一つの概念だったものが、新しい二つの概念となって誕生するのです。― 前掲書

以下では、「世界」を「内面世界」と「外面世界」に区別して記述する。「内面世界」とは自分の思考・感情の総体、「外面世界」とはそれ以外の一切をそれぞれ意味するものと定義しておく。

ソシュール研究の国内第一人者である丸山圭三郎は、主に外面世界と言葉の関係性を論じたが、内面世界についても以下のとおり言及している。

思想は、それだけ取ってみると、星雲(nebula)のようなものであって、そのなかでは必然的に区切られているものは一つもない。予定観念などというものはなく、言語が現れないうちは、何一つ分明なものはない。― 前掲書

上記の区別は、入谷さんの企画の告知文でも紹介されていたコピーライターの梅田悟司さんが使う「内なる言葉」「外に向かう言葉」と似ている。しかし、ここで着目したいのはその言葉が「どこにあるか」ではなく「どこを区切るか」だ。区切られる対象としての内面世界と外面世界。それぞれ「頭(心)の中」と「現実世界」ぐらいに捉えていただいて構わない(単に「世界」というときは、両方を意味することとする)。

次からは、内面世界に焦点を当てて見ていく。

2.感情解像度を高めるということ

上述した言葉と世界の関係に照らせば、「感情解像度」とは、内面世界を言葉によって分節化することで高まるものと考えられる。

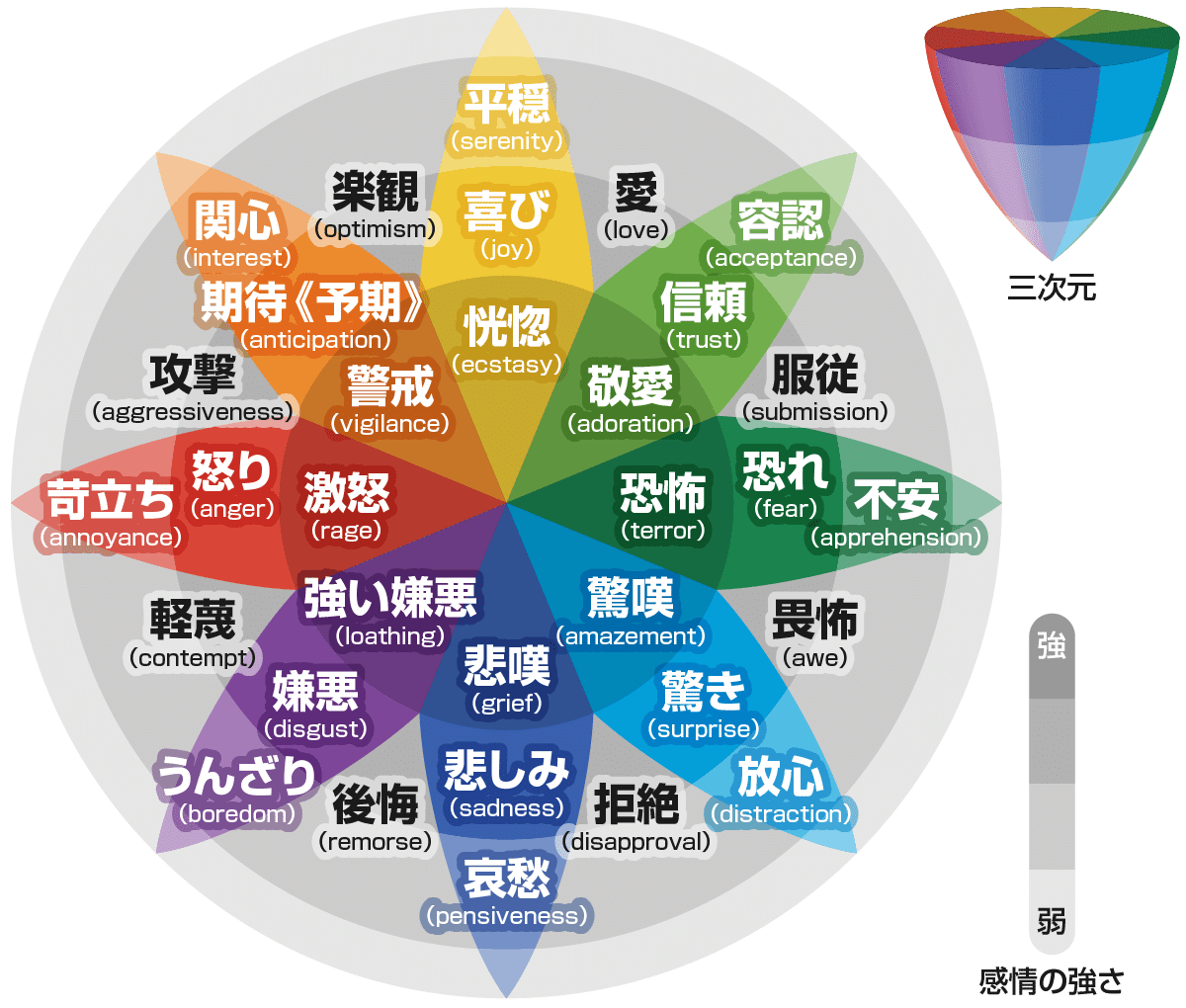

イメージとして、この人間の感情を色相環のように分類した「プルチックの感情の輪」というものがあるので、以下に引用する(下図は、下記リンク先から借用したもの)。この円環が内面世界(正確には、内面世界を構成する感情部分)に相当する。

リンク先では、以下のような説明がされている。

例えば、アイスランドブルー、アカプルコブルー、アミーゴブルーなど、特定の色に名前を付ければ何色でも増やせるように、感情を細分化して名前をつければ、1000種類でも2000種類でも感情は作り出せる可能性があるということです。

内面世界を切り刻むことで感情が細分化され、密な網の目のようになっていく。ここで興味深いことが2つある。

1つめは、高解像度の感情を表わすために、多くの人は外面世界を切り取った言葉を使うということだ。俗説ながら、夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳したことを想起したい。

月は外面世界にある存在であり、綺麗という言葉も、元来は外面世界に存在する実体を形容するものだ。内面世界を細分化するために、分節化された外面世界の各パーツの輪郭線を用いる。これは、単に内面世界を分節する言葉の量的な限界を示すものなのか、それとも何か別の理由によるものなのだろうか。

2つめは、いわゆる高解像度の感情表現が、必ずしも内面世界の緻密な細分化を伴うものではないということだ。「月が綺麗ですね」という文は平易な言葉から成る単純な構造であり、細分化という表現は馴染まない。

ただし、俳句や詩が「引き算の美学」を体現しているように、そこに緻密な設計があることに疑いの余地はない。入谷さんの企画の名称も「#磨け感情解像度」であり、高解像度の感情が、磨かれることで体積を減らした言葉によってしか表わせない場合があることを示唆している。

磨くのには時間がかかる。1点目が感情表現における量的な制約だとすれば、2点目は質的な制約かもしれない。こうした制約があるにもかかわらず、どうして人は内面世界に分節線を引こうとし続けるのだろうか。

3.なぜ感情解像度を高めるのか

改めてプルチックの感情の輪を見てみると、「怒り」「嫌悪」「悲しみ」などネガティブな感情が多いことに気付く。

上記リンク先では、これが人の動物的な生存本能に由来すると説かれている。なるほど外敵から身を守るために「恐怖」を覚え、毒性のある食べ物を避けるために「嫌悪」する。ネガティブな感情は、危険を察知するために不可欠なものだという説明には納得感がある。

しかし、生存本能であるならば、なぜ上述したような制約を受けてまで解像度を高めたいという衝動に駆られるのか。「怒りを覚える」「嫌いだ」「悲しい」。それだけで済む場面の方が多そうに思える。

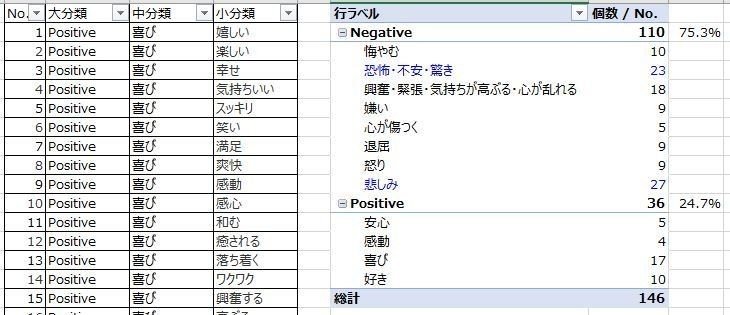

プルチックの感情の輪よりもう少し細かく感情を分類をしてみる。サンプルとしては不十分かもしれないけど、以下のようなサイトがあったので、こちらに記載の146表現を借用する。サムネイルの女の子がこちらに送ってくる(ように見える)愛のメッセージ(とぼくが勝手に思っているもの)は、心を鬼にして無視してほしい。

分類するとネガティブな表現が7割超で、中でも「恐怖・不安・驚き」と「悲しみ」が突出して多かった。プルチックの感情の輪と要素はイコールではないものの、ネガティブな感情ほど高解像度を求めるという仮説は成立する気がする。実際、#磨け感情解像度 の企画に応募されている作品も、喪失の悲哀や孤独の不安などネガティブな感情を描いたものが多い。

必然的に次のような仮説が生まれる。ネガティブな感情を持つ場面は人が生きる上で圧倒的に多いのではないかということ。

だとすれば、それはどういう場面なのか。思うに、ややトートロジーの観があるが、人が言葉で説明されていない世界と対峙する場面ではないか。

説明されない世界は不安と恐怖に満ちている。それを前にして人は慄き、悲観し、時に絶望する。だから人は未知なる世界に言葉を与え、説明可能な状態をつくる。たとえそれが十分な説明ではない幻想だとしても。言語というルールによって、世界を説明可能なものとして秩序化していく。

お化けとは怖いものではなく、怖いから生まれたものなのだ。なじみのない世界の悪魔払い、理解可能なものへの秩序化こそ妖怪であり怪談である。だから神もまた妖怪であり、神話もまた怪談である。言語もまた同じなのだ。怪談ができれば、神に責任をなすりつけられれば、言語によって説明できれば世界は恐ろしくない。人は孤独に苛まれることがない。― 宮下誠(2005)『20世紀絵画~モダニズム美術史を問い直す~』 光文社新書.

19世紀のアメリカの思想家・エマーソンの格言に、次のようなものがある(ONE PIECEの漫画のどこかのエピソードにも、「異形を恐れるのは己の無知ゆえ」みたいな台詞があったはず)。

Fear always springs from ignorance.(恐怖は常に、無知から生まれる)

人が外面世界に相対するとき、そこに自分が占める割合は0.00001%にも満たない。自分のことでさえ精一杯なのに、ゼロから理解しなくてはいけない部分が99.99999%だなんてお手上げだ。そこには、視覚的にその輪郭を確かめることのできない内面世界という暗雲も立ち込めているというのに。

言葉という抽象的な原理によって世界を手なずけることでしか安心を得られないのだとしたら、生きるとは、説明されていない世界を言葉で説明可能にする営みだといえないだろうか。そしてそれが、こと対処を要請されることの多いネガティブな感情―それは社会・文化・人によって異なる―に対して、自分に最も最適な形の輪郭線を与えるために必要なものだとしたら。

世界とのコミュニケーションと呼ぶべきもの。

コミュニケーションは、自分と相手の間に情報の量または質の差異が存在して初めて成立する。不安な世界に対峙するときも、輪郭線のおぼつかない「ネガティブな感情」という名の断絶を言葉で埋めているのだとしたら、自分と世界との間にコミュニケーションが成立しているといえる。それは、世界の理解にほかならない。「理解する」とは「分かる」ことであり、「分かる」とは字の如く「分ける」こと。すなわち分解である。

感情解像度を高める目的を以上のように説明するとしたら、ポジティブな感情はどうなのか。これに関しては正直考えがまとまりきっていないのだけど、明るい面としては「美しい」を追及したい哲学的ないし芸術的な感性、暗い面としては消費社会が生み出した終わりなき個性(他者との差別化)の追求が要因なのではないかと思っている。

4.「わかりやすさ」に潜む解像度の誤謬

感情解像度を高める目的は、内面世界に秩序を与えたい、すなわち自分にとって適切な分節線を引くことで整理をしたい(分けたい)から。だとすれば、それはわかりやすい(分けやすい)方が楽に決まっている。

でも、誰もが緻密な分解をできるわけじゃない。そこまで高解像度ではなくても、ちょうどいい分節線を引いてくれる言葉があればそれでいい。プロカメラマンになるわけじゃないんだから、そこそこの写真が撮れるスマホさえあれば十分という人は大勢いる。

たとえば、「やばい」と「エモい」は解像度が低い。これを痛烈に批判する記事の旗手として、以下のリンク先を載せておく。

コミュニケーションの精度は言語化能力で決まる。それにおいて便利な言葉に甘んじ、語彙力を自ら退化させていることに気づいて欲しいと願うのだ。思考のチャンスを「ヤバい」で失い、感情表現のチャンスを「エモい」で失う。何が残るというのだろう。― 上記リンク先より引用

言いたいことはわからないでもない。一方で、こんな見解もある。

そして古語での「あはれ(あわれ)」は、「しみじみとした情緒。味わい」「心ひかれること。慕わしいこと。いとしさ」「感動を受けるさま。立派だ。感心だ」の意味(三省堂「スーパー大辞林3.0」より)。多様で複雑な感動の要素を一語で表す点で、「エモい」と「あはれ」は似ているといえます。

こうしたことから、選考委員は「『いとあはれ』と言っていた昔の宮廷人は、今の時代に生まれたら、さしずめ「超エモい」と表現するはずです」とコメント(「いと」は「非常に」を意味する古語)。― 上記リンク先から引用

世界に誇る日本文学。その旗手である「源氏物語」が「あはれ」の文学、「枕草子」が「をかし」の文学と呼ばれていることを忘れてはいけない。

上記リンク先とは別に、「をかし」と「やばい」の類似性を指摘した記事もあった。確かに、「をかし」が「面白い」「趣がある」「美しい」「素晴らしい」などの複合的な意味を持つ言葉であることを考えると、「やばい」は千年前から使われていたと考えることもできる。紫式部は宮廷で「え、これエモくね」と連呼していた。今の若者と何が違うというのだろう。

これを曖昧さと呼ぶか日本的な奥ゆかしさと呼ぶかはさておき、ぼくらが言葉の多義性に惹かれていることは事実だ。多くの日本文化論が語ってきたところではあるけど、とりあえず手元の思い出せるものから引用しておく(書籍のタイトルが全然ぽくないのはお許しを)。

日本人は、はっきりしすぎた言い方、断定的な言い方を避けようとする傾向が非常に強い。たぶん、「ほかにも可能性があることを無視して自分の意見を読者におしつけるのは図々しい」という思慮ぶかい考え方のためだろう。―木下是雄(1981)『理科系の作文技術』 中公新書.

私たちの国では、四面の海が異民族の侵入を防ぎ、いわば同族だけがせまい四つの島にとじこもって鼻つき合わせて暮してきた。そこでいちばん大切な生活の心得は、異を立て角つき合わぬこと、みんなに同調することであった。自分の意見を明確に主張して正面から相手にぶつけるよりも、ぼやかした表現によって相手の意向を問いかけ、相手がきめたようなかたちにして実は八分通りは自己の意見を通すのをよしとしてきたのである。― 前掲書

このほかにも、日本人の民族的な背景ではアニミズムの影響もあると思う。食べ物、植物、山、川などあらゆるものに神が宿っていると考えるアニミズムの精神は、自然災害をはじめ自分を超越した存在を観念する。これが、自分の一人の力では到底どうにもならないという、謙虚さの美学を育んだとも考えられる。そうした察しの文化の最たる産物の一つが、日本語の結晶ともいえる「俳句」であり、多義性の中で読み手と心で繋がれることを美しいとする価値観を確立したのかもしれない。

多義性があるとは、解像度が低いことを意味するのだろうか。感情解像度を高めたい、すなわち内面世界を言葉で分節したいという衝動は、「わかりやすさ」を求めることと相反するように見える。その衝動の行きつくところが言葉の多義性なのだとしたら、「わかりやすさ」とは一体何なのか。

ここに、今の時代が求める「わかりやすさ」の誤謬がある。正確に言えば、「わかりやすさ」という世界の解像度が十分ではないのだ。

わかりやすさの代弁者ともいえる池上彰さんは、次のように語っている。

(上記リンク先から引用)

「わかりやすさ」を時代が求めているのです。世の中がますます複雑化し、専門化する中で、多くの人が、「わかりたい」と願っています。でも、わからない。これがフラストレーションになっているからです。

とりわけ国民の多くが、そんな気持ちになったのが、2011年3月のことではなかったでしょうか。東日本大震災によって東京電力福島第一原子力発電所の事故が起き、ベントや水素爆発によって、多量の放射性物質が飛散しました。この事態に、多くの人が事態を理解しようと、テレビをつけました。

ところが、そこに登場する専門家の先生たちは、専門用語を使って、わかりにくい説明をするばかり。不安に駆られてテレビをつけた視聴者は、わからないことによって、一段と不安に苛まれるようになってしまいます。

原子力に関する知識は、一部の専門家のものであってはならないのです。

本屋に行けば、入門書や「わかりやすい~」と銘打った本、さらには「○○文学の名作30選」のような本が平積みされているのをよく見かける。NAVERに端を発するキュレーションサイト(まとめサイト)も、数えきれないほどに増えた。まるで普遍的な価値観かのごとく社会を闊歩する「わかりやすさ」という魔物に、今や情報に限らず感情までもが餌食にされようとしている。

上記リンク先で、池上さんは「わかりやすさ」とは「伝わること」だと説いている。でも、それってどうすればいいのか迷う。表現をシンプルにすればいいのだろうか。あるいは、平易な言葉を使えばいいのだろうか。

こんなサイトを見つけた。

(上記リンク先から引用)

英語では、「わかりやすい」と似た意味を持つ言葉に「simple」(シンプル)があります。企業のキャッチコピーだった「Simple is Best」は、日本人にもお馴染みの言葉ですが、単に簡単なことや単純であることを「称賛」しているのではありません。

「わかりやすい」とは、すなわち「洗練されている」ことであり、英語で「洗練されている」とは、以下の3つの言葉のうちのひとつを使います。

「sophisticated」(ソフィスティケイテッド)

「elegant」(エレガント)

「smart」(スマート)

いずれも言葉の意味は、「垢抜けして磨きのかかったこと(状態)」を表し「都会的で知的な様子」を指しています。つまり「粋」だということです。

そうだ。単純な形に「分けやすい」からではなく、洗練されているから「(相手に)分かられやすい」のだ。それこそが「わかりやすさ」であり、「伝わる」ということ。相手の心に届くということだ。

分けやすいことばかりを望んではいけない。情報社会が拍車をかけた効率至上主義に踊らされてはいけない。世界に線を引くということの難しさを、ぼくらは忘れてしまってはいないか。

分けられていない世界の持つ多義性は、解像度の低さを意味しない。むしろそれは、無限の解釈を可能とする輝きを放つ、高解像度の結晶である。

結語に向かう。

5.磨かれた言葉だけが持つ多義性という名の輝き

結晶は、磨き、洗練することで輝く。それは言葉も同じだろう。

ダイヤモンドは高い屈折率で光を反射し、磨かれるほどに眩く、あらゆる角度にきらめく。磨かれたからこそ、その光の筋は一つとして同じ方角に向かわず、どこに立っていようと見る者の元へと届く。

優れた芸術作品の定義の一つに、複数の解釈を許すという考え方がある。それは多くの楽しみ方があるということであり、多くの鑑賞者の心に届くということでもある。

暗雲のような内面世界。誰一人として、そこに他人と同じ分節線を引くことはない。自分だけのステンドグラス。似ていても、区切られた線の位置はそれぞれ違っている。

彼は、「月が綺麗ですね」と言った。

不安だから言葉で切り取ったはずの外面世界。それを内面世界の表現に使うなんてどうかしている。自分にすら見えていない感情の雲に、自分にしか見えない輪郭線を与えるなんて。「悲しい」で足りるだろう。磨かなくたっていいじゃないか。

それでも磨くのだ。線が重なる奇跡を求めて。

ちょっとずれていてもいい。言葉の光が差し込んだ内面世界の分節線は、やがて揺れ動くこともある。時間がかかるかもしれない。だけど、自分が磨いた言葉たちの放つきらめきによって誰かの線が動き、ピタリと重なることがあるとしたら、それ以外に磨く理由なんて要らないだろう。

言葉は磨くほどに密度を増し、無限の解釈という光を放つ。解像度を高めることで豊かになる多義性。必ずしも細分化された内面世界ではない。怖かったはずの外面世界を切り抜いて、感情の雲に当てはめる。誰かに届く光を輝かせるために、自分だけのステンドグラスを作る営みだ。

「やばい」も「エモい」も解像度は低い。「をかし」も「あはれ」も低い。だけど、そこには届いてほしいという確かな祈りがある。

ぼくらは世界を前に怖気ずき、理解しようと試みる。時に、解像度の低い言葉で。でもわかりやすいからそれを使いたい。わかるんだ。お互いわかるのが大好きで、優しいから。そんな光、こっちから見つけに行くよ。

それでもたまに不安になる。この光が誰かに届いているか、線が重なり合わずにぶつかったりしていないか。内面世界に立ち込める感情の雲は絶えず揺らめき、いつか引いたはずの線をかき消してしまう。

だからぼくらは言葉を磨く。厚い雲の壁を越えて、どこかにいる誰かに光を届けるために。放たれた光はあらゆる方向に差し込んで、多くの人を照らしてくれる。

それは、磨かれた言葉だけが持つ多義性という名の輝きである。

*

ぼくは、感情を磨くのが苦手だ。外面世界に線を引き続けてさえいれば、それでいいと思っていた。輪郭線の位置を確かめることのできない感情という雲に、線を引こうなんてあまり考えたこともなかった。

このおよそ9,000字のステンドグラスから放たれる光が、どこに向かうのかはわからない。でも祈っている。誰かに届くことを。

今、ぼくの中の分節線は揺らいでいる。感情の雲の中に引かれている線。

線は、たぎり、熱を帯びている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?