結成から8年、CwCは何を追いかけてきたのか?

「多産な演出家は、常に同じテーマを追いかけていることが多い。君のテーマは何だ?」というようなことを、いつかのアフタートークで訊かれた。そのときはうまく答えられなかった——

CwCは現在、結成から8年目。次で実に8作目となる、比較的多産なカンパニーです。

(実際には、2015年~2020年の約4年間は活動をしていなかったため、実質3-4年程度で8作出している計算になります)。

本稿では、CwCの歴史を振り返りつつ、「何を追いかけてきたのか」について書いてみます。(文/丹哲郎、編集/中川賢斗)

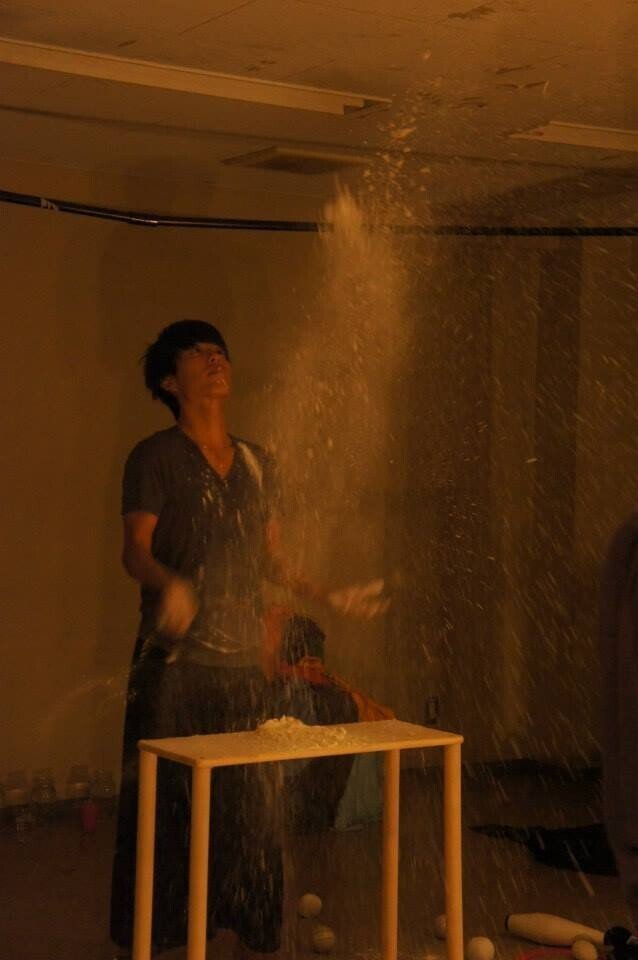

「そうして僕らは皮膚を着る」——不確実性

旗揚げ公演は「そうして僕らは皮膚を着る」(2013)というタイトルの作品です。道具を落としまくるし、なんかすごい叫ぶのであまり評判は良くなかったですが、やりたかったのは「普段『ないこと』にしている危険や不確実性って、実際には『ある』よね」ということでした。

例えば、作中で小麦粉を投げます。1個、2個とカウントできないものを扱う、ということをやりたかったシーンでした。ボールを落として落下位置を鉛筆で記録する、という動作を繰り返す、というシーンもありました。当時の私なりの不確実性への向き合い方でした。

その後も小さな作品をいくつか出しました。それぞれ不確実性やそれに準ずるものをテーマにしていたと思います。

「砂漠の声をきく」——宇宙的なもの

4作目の「砂漠の声をきく」(2014)では、CwCの作風の原型となる、朗読や宇宙的なシーン、舞台を作る美意識といった要素が出てきました。

朗読については、ジャグリングのリズムは朗読と似ているね、というぐらいの発想だったのですが、想像以上に親和性があったのでこの後多様するようになります。

特に、宇宙的なシーンをやりたいという気持ちは強く、爆音で音楽をかけて大量のリングを投げながら、舞台前面で服を畳むということをやっていました。

「呼吸する街、ないはずの家」——都市の幻肢

5作目の「呼吸する街、ないはずの家」(2014)では、「都市の幻肢」というモチーフが使われました。

これは、例えば駄菓子屋だった場所が駐車場になっていたときに感じるその場所に対する違和感が、都市における幻肢(なくなった腕や足が痛むような気がすること)のようなものだ、ということですが、ここにはいくつかのちのち重要になるモチーフが含まれています。

一つは、「喪ったものを思う」というスタンス。もう一つは「都市伝説」というモチーフです。

どちらも「師匠シリーズ」という、5ちゃんねるのオカルト板で連載されているホラー小説の「四隅」というエピソードに重要な示唆があるので少し引用します。

ストーリーとしては、「ローシュタインの回廊」と呼ばれる、雪山で四隅に四人が立って一定方向に一人ずつ移動しながら次の隅に到達したらタッチ交代、を繰り返すというアクティビティを実際にオカルト研究会的な面々が4人でやってみるというものです。

ローシュタインの回廊自体はメジャーな逸話なのでご存じの方も多いと思いますが、当然4人で四隅を(次の人に会ったらタッチ交代、を繰り返しながら)ぐるぐる回るには5人必要で、4人だったはずなのになぜ続けられたのか、という趣旨の怪談です。

「師匠シリーズ」の「四隅」は基本的にはその逸話をオカルト研究会のメンバーがなぞるという構成ですが、その終盤で、「実は、ローシュタインの回廊は『5人目を出す』のではなく、『最初からいた5人目を消す』儀式なのではないか」ということが示唆されます。

それを受けたラストの一文を引用します。

ただその夜だけは、いたのかも知れない、いなくなったのかも知れない、そして友達だったのかも知れない5人目のために、祈った。

「ミス・ユー・オール」——『場所』と喪失

「ミス・ユー・オール」(2015)は、空港や深夜のサービスエリアなどの、「箱庭的な場所」「なくなってしまうかもしれない場所」についての作品でした。

他の場所と隔絶されていて、世界にここしかないのでは、と思わされるような場所。いつの間にかなくなっていてもおかしくないような場所。

そういった場所が持つ独特のさみしさを、「四隅」で描かれていたような「喪ったものを思う」というスタンスと結び付けたのが本作でした。

また、悪夢的な、少しずつ歪になっていくようなテイストが明確になってきました。これは都市伝説への憧憬と繋がっていると思います。

CwCの代名詞ともいえる道案内のシーンも、ここで生まれました。

「たくさんの喪失について」——喪失そのものへ

6作目「たくさんの喪失について」(2015)は、それまでの流れをくんだ集大成であると言えます。

冒頭の問い——「君のような多産な演出家は常に同じテーマを追いかけていることが多い。君のテーマは何だ」——に対して、当時のCwCは「喪失感」という答えを示しました。

朗読、道案内、「喪ったものを思う」「なくなってしまうかもしれない場所」などの美意識。それらすべてを、ひとつの作品として織りなおす営みであったといえます。

「靴を15回揃え、真後ろを向く 彼への電話が通じる」——そして、(また)不確実性

7作目「靴を15回揃え、真後ろを向く 彼への電話が通じる」(2020)は、前作から5年を経て上演されました。

この作品は、「たくさんの喪失について」までは一貫していたさみしさや場所へのこだわりなどを一度捨て、小説「三体」や映画「クローバーフィールド」といったモチーフをもとに、原点回帰となる「不確実性」をテーマとしてつくられました。

ラストシーンの描き方が1作目と異なるのは、一作目は「不確実性はあるが、その中でも人の営みはやめることができない」といった内容だったのに対し、本作では「明日どうなるかすらわからないが、約束はしよう」という内容で、一見して同じようではありますが本作の方が明るい終わり方になっています。

「屋上で眠る」——夢と、その目覚め

8作目「屋上で眠る」のテーマは「夢」です。いうなれば第二期に入ったCwCですが、今までの歴史からの影響は少なからず受けています。

都市伝説や歪になっていく日常などはまさに「夢」というテーマに合っていると思いますし、「覚めるもの」と考えると喪失感や不確実性といったテーマとも合致します。

とはいうものの「夢」自体をテーマとしてきた作品は今までに無いので、今作はそういった点でCwCらしく、その上で見たことのないものになると確信しています。

ぜひ劇場で目撃してください。

【予約開始・公演情報】

— Circus without Circle (@Cie_CwC) April 6, 2021

CwC第8回公演『屋上で眠る / たくさんの喪失について(再演)』

演出:丹哲郎

出演:

岡本晃樹🛌

河野咲子✈️

久世雄一郎 🛌✈️

佐藤史弥🛌

松永将汰🛌

村田奈央(izuma)✈️

山村佑理✈️

横山八枝子🛌

李凌寒✈️

予約・公演情報:https://t.co/DcMQkTIXUP pic.twitter.com/tckyTACLrS

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?