カキは冬のもの? 実は春もおいしい。新たな魅力を探りました

カキは冬のもの、と決めつけていませんか。最近「実は春もおいしい」という声が強まっています。生産量で全国一を誇る広島県産のカキ。本当のところはどうなんでしょう。お店やお客さん、生産者、研究者の声を聞くと、カキの新たな魅力が見えてきました。(標葉知美)

大きくてぷりぷり。コスパもいい

3月上旬。広島市中区の飲食店「広島かき酒場MOMIJI」のランチタイムを訪れると、来店客がおいしそうにかきフライを頬張っていた。東京から旅行で来た大学2年の小川翔太さん(20)。「カキは冬がおいしいと思っていたが、めちゃくちゃ大きくてぷりぷり。広島に来てよかった」と興奮気味に話した。

カキは冬のもの、という先入観がないからだろうか。川本顕広店長(46)によると、3月は地元の常連客より旅行客や異動したてのサラリーマンがかき料理を注文することが増えるという。「春のカキは味もしっかりしている上に肉厚でコスパもいい。ぜひ地元の人にも食べてほしいんじゃけどねえ」と、ちょっと残念そう。広島県民に魅力が広まっていないもどかしさがあるという。

「おいしさ」は数値で実証されていた!

春ガキのおいしさを実証した研究者がいると聞き、広島大大学院統合生命科学研究科の羽倉義雄教授(食品工学)を訪ねた。

羽倉教授はある時、生産者から「1月を過ぎると消費がどっと落ちる。春の味が冬に劣らないと証明できないか」と相談を受けたそうだ。それをきっかけに、呉市の養殖業者に協力してもらい、2008~09年にほぼ毎月、カキのうま味成分の含有量を調べたという。

すると、主なうま味成分である8種類のアミノ酸は、4月が12月の1・3倍。グリコーゲンも微増していた。2009~10年の調査でも、ほぼ同じような結果が得られた。「おいしさ」は、既に数値で実証されていた。

春がおいしい理由は?

なぜ、春がおいしいのだろう。

広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター(呉市)によると、3月に入ると水温が上がり、カキのエサになる植物プランクトンが豊富になるからだという。3、4月に取れたカキは1年間で最も身が太って味も濃厚だ。5月に入ると卵を持ち、加熱後に身がパサつくなど味も落ちる。

冬がいいという先入観が邪魔をしている?

これだけの証拠がそろっていながら、どうして春ガキは人気がないのか。

羽倉教授は、研究結果が報道された2011年5月は、東日本大震災の2カ月後で人々の関心が集まりにくかったことを理由の一つに挙げる。また「広島には焼きがき、鍋など冬のメニューで楽しむ食文化があるのではないでしょうか」と推測する。実際、年末年始に贈答用や自宅向けに購入する県民は多く、生産者もそのタイミングに合わせて出荷するようだ。

春ガキの商品化進行中

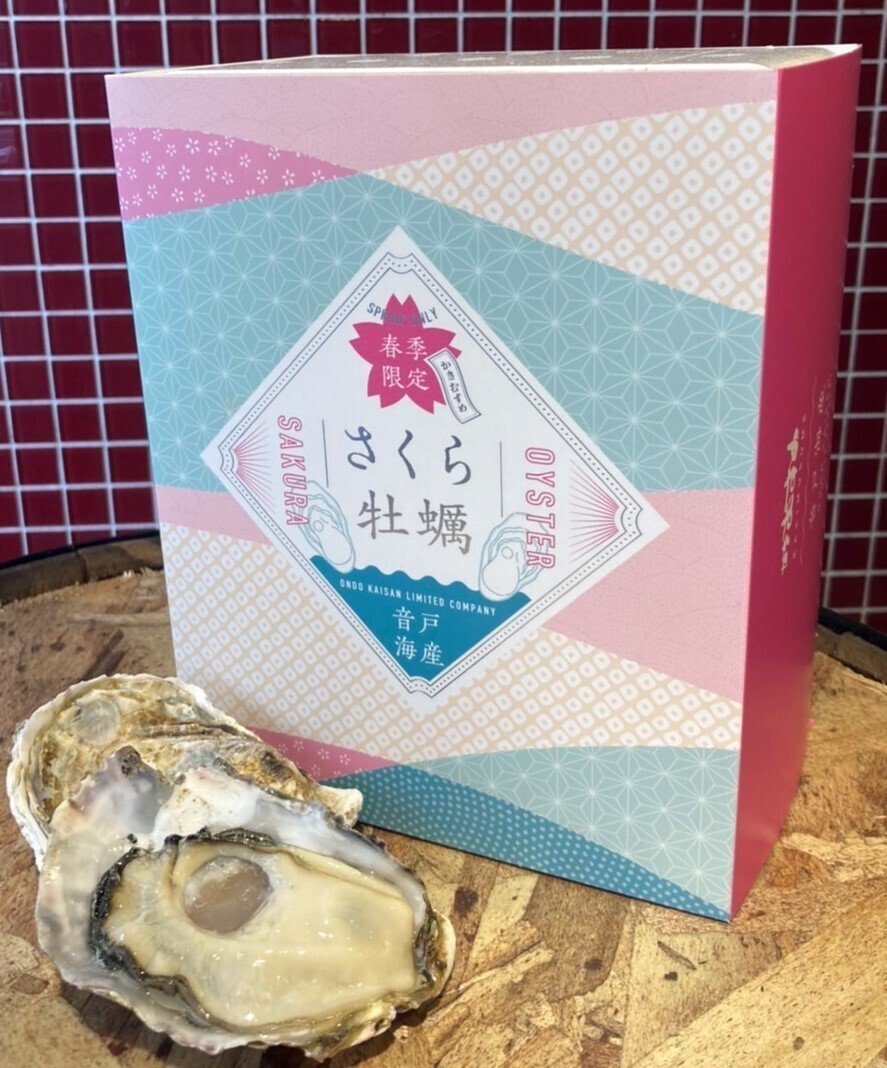

注目度の低い春ガキだが、光が当たり始めている。カキ養殖の音戸海産(呉市)が3月初旬から4月末にかけて売り出すのは「さくら牡蠣」。3年ほど前から自社のカキを、ピンクと水色のパッケージに包んで提供している。

栗原単取締役(42)は「業者やカキ好きの人は春のおいしさに気付き始めている」。加工業者にも、春以降に取れた身太りのいいカキを冷凍して商品化するところが増えているそうだ。

牡蠣食う研の挑戦 シールラリーでPR

魅力を消費者に伝えようと、広島県観光連盟も頭をひねる。広島県が2019年に飲食店や生産者などカキの「スペシャリスト」に呼び掛けて設立した「牡蠣食う研」は、春ガキのおいしさ普及に向けて活動の場を広げる。

今年は3月12日~4月9日、広島市中区の大手町周辺とJR広島駅西側の通称「エキニシ」の両エリアで「ひろしま春の牡蠣まつりシールラリー」を開いている。合計27店が参加。カキのメニューを注文すると1店につき1枚シールがもらえる。台紙は各店に置いてあり、シールの枚数に応じてカープ観戦チケットや瞬間凍結したカキなどの賞品が抽選で当たる。

牡蠣食う研のメンバーでタウン情報誌「TJHiroshima」の編集者、山根尚子さん(45)は「こんなにおいしいのに食べないのはもったいない」と強調。「カキに関わる方たちの熱い思いの詰まった企画で、新たな広島の楽しみ方を知ってほしい」と呼び掛ける。

「広島の春ガキ」がメジャーになる日は、すぐそこまできているのかもしれない。

ひろしま春の牡蠣まつりシールラリー(2022年3月12日~4月9日)の参加店など詳細は、牡蠣食う研サイトへ⇩⇩⇩