原爆で壊滅した広島で「声の新聞」を届けた新聞記者の実話をマンガに。作者の思いを聞きました

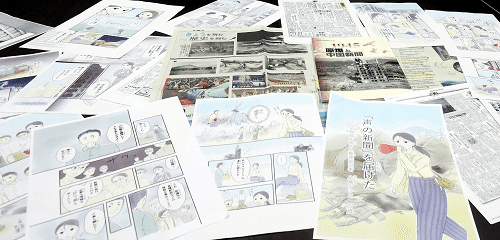

被爆77年の夏、中国新聞社は漫画「声の新聞 力の限り」を制作しました。原爆が投下された直後、新聞を出せない代わりに、声で情報を伝えて回った中国新聞の元記者の物語です。描き手は20~40代の漫画家たち。原爆という重いテーマを描くのに不安もあったそうです。どう向き合ったのか、何を伝えようと思ったのか、聞きました。(奥田美奈子)

▼漫画「声の新聞 力の限り」は、中国新聞デジタルで公開中

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/194235

作者は漫画家くぼなおこさん(40)=広島市安佐南区。比治山短大美術科マンガ・キャラクターコースの講師でもあります。作画には教え子2人が加わりました。漫画・イラスト制作の仕事に携わっている木々ゆきさん(28)=三次市=と坂井香予さん(21)=広島市西区=です。

広島にいるなら、いつかは

原爆を題材とする作品の依頼をどう受け止めましたか。

くぼ ついにきたか、と。広島にいるなら、いつかは取り組むべきテーマ。義務とさえ思ってきました。「この世界の片隅に」で知られる広島市出身の漫画家こうの史代先生とは、同じ大学の客員教授として交流があり、顔が思い浮かびました。私も続こうと決意しました。

不安はありませんでしたか。

くぼ 大阪出身で、広島の皆さんほど平和学習を重ねていません。そんな私が描いていいのか、との葛藤がありました。でも「原爆平和」との距離があった私だからこそ、関心の薄い人たちも引き込む方法を見つけられるかもしれないと思ったんです。

「声の新聞―」は、中国新聞社が創刊130周年を記念して企画した漫画「被爆地の新聞社」全4編のうちの1編。壊滅した広島で、「紙がないから『声の新聞』を出そう』」と奔走した20代の記者八島ナツヱさん(2006年に87歳で死去)の姿を描いています。

「怖い、暗い」は和らげた

作品は子ども向けとの注文でした。どんな工夫をしましたか。

くぼ 登場人物は丸みのある柔らかいタッチで描きました。色合いは、パステルカラーも使いながら優しい雰囲気に仕上げました。現実は、こんなにきれいで色鮮やかではなかったでしょう。でも、それはあえての判断。怖い、暗い、つらいとの印象を和らげたかったからです。

それはなぜですか。

くぼ かつて「はだしのゲン」を授業で取り上げたとき、学生にこう言われたんです。「先生。私は『はだしのゲン』はもう見られません。トラウマです」って。

確かに、アニメ版の原爆投下シーンは目を背けたくなります。目玉が飛び出て、体が溶けるように崩れる描写が繰り返されます。

くぼ 原爆のむごさを理解することは大切です。しかし表現方法や受け手の感受性によっては、原爆の情報を一切受け付けなくなる恐れもあると気付きました。

もう、手にも取ってもらえなくなるんですね。

くぼ 漫画は、読み手が主体的にめくるメディアです。手に取り、読み通してもらえなければ、何も伝わらないと考えています。

「もう見ない」から「もっと知りたい」へ

木々 実は、私も「はだしのゲン」を見られませんでした。子どもの頃、留守番中に思い出して泣いていました。ああいうのは、もう絶対見ないぞ、と思っていました。でも今回の制作を通して、心境の変化がありました。

どんなことでしたか。

木々 新聞社員といった職業人のエピソードに触れたのは今回が初めてです。私が想像していた被爆地には、傷つき悲しみに暮れる一般市民だけが登場していました。

でも違う。壊滅した街で生きて、働く人がいた。報道統制もある中、必要とする人たちのために、なんとか情報を伝えようと奮闘する人もいた。そんな息づかいに気付くと、新しい視点で原爆と向き合えるようになりました。もっときちんと知りたいと思うようになりました。

坂井 それは私も同じです。過去の写真や資料を探す姿勢が変わったと自覚しています。いざ描くとなると知らないことだらけです。どんな爆弾だったのか、被爆した方はどんなけがをされたのか。皮膚が焼けただれた、とは、どんな状態だったのか。具体的に理解するよう心掛けています。

「声の新聞―」の中で、子どもたちに注目してほしいシーンはありますか。

坂井 「紙がないから声の新聞を出そう」と決意する場面です。主人公は会社の仲間を失い、家族の安否が分からない中でも、みんなのためにと立ち上がります。すさまじい状況の中でも、人って、前を向く力を持っているんだと揺さぶられました。

くぼ 惨禍の中でも、生き残った人たちそれぞれに、ひとくくりにできない喜怒哀楽や日常があったはずです。新聞社の人たちが何を思ってどう行動したのかを、そのまま切り取るように心掛けて描きました。家族を思ったり、使命感に燃えたり。そんな姿は、いまに生きる私たちも共感できる部分ではないでしょうか。

子どもたちには、この作品をきっかけに、これからも原爆について見て聞いて、考え続けてくれたらうれしいです。

漫画「声の新聞―」は、中国新聞デジタルで読むことができます。「被爆地の新聞社」全編は年内に、冊子にまとめて発行します。