『ミュージック・マガジン』 2021年3月号にメッセージを掲載しました

本日、2月20日発売の『ミュージック・マガジン』 2021年3月号に、Chooningのメッセージを掲載しました。はじめての広告出稿です。是非、手にとって読んでみてください。

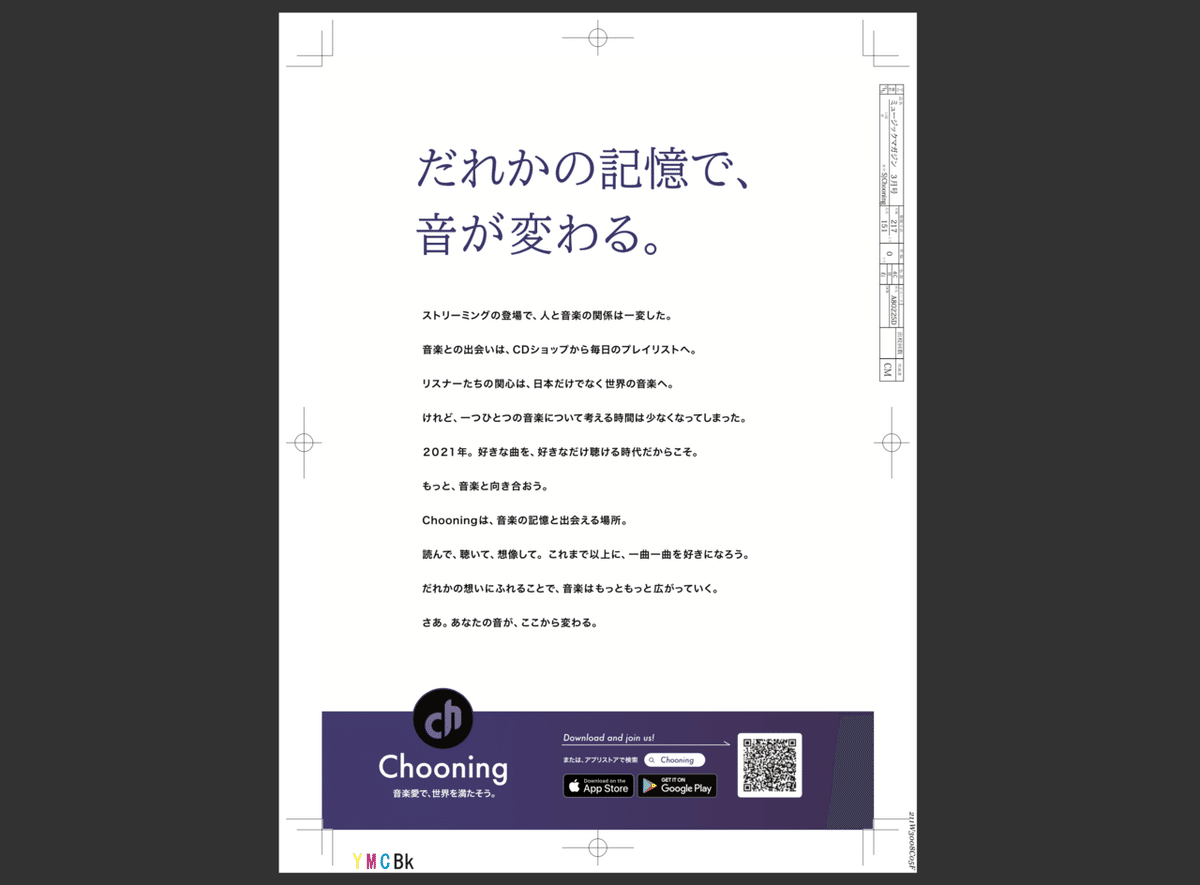

メッセージ全文

だれかの記憶で、

音が変わる。

ストリーミングの登場で、人と音楽の関係は一変した。

音楽との出会いは、CDショップから毎日のプレイリストへ。

リスナーたちの関心は、日本だけでなく世界の音楽へ。

けれど、一つひとつの音楽について考える時間は少なくなってしまった。

2021年。 好きな曲を、好きなだけ聴ける時代だからこそ。

もっと、音楽と向き合おう。

Chooningは、音楽の記憶と出会える場所。

読んで、聴いて、想像して。 これまで以上に、一曲一曲を好きになろう。

だれかの想いにふれることで、音楽はもっともっと広がっていく。

さあ。あなたの音が、ここから変わる。

広告出稿について

昨年10月に「はてな匿名ダイアリー」に投稿した記事が大きな反響を受けたことで手応えを感じ、11月からChooning Ver. 2(Rammells)の開発を行ってきました。ここでのコンセプトは「ユーザー増加施策はやらない、既存ユーザーを充分に満足させる」というものでした。その方針の下、ホーム画面の改修や各種機能の新規実装、並行してAndroid版の開発を完遂。予定通り、既存ユーザーが自信を持って友達に勧めることができるプロダクトになりました。

さて、ようやく「ユーザーを増やすフェーズ」です。多くの人にプロダクトを知ってもらおう。そのためには広告だ。しかし大きな資金力があるわけではないし、のべつ幕なしに広告を出すのも好ましくありません。だから、最も伝えたい人たちがいる場所で、本当に必要な挨拶だけを、丁寧にやろうと考えました。

『ミュージック・マガジン』に掲載した言葉は、高らかに挑戦を掲げた宣誓文であり「こういうことをやりますので、宜しくお願いします」という辞儀です。そして「是非、一緒にやりませんか」という招待状でもあります。

私たちの言葉が多くの方の胸に届き、そして共に行動してくれる人が増えることを願っています。

『ミュージック・マガジン』について

軽音楽部の部室には『ギター・マガジン』や『rockin'on』が散らかっていました。バイト代はスタジオ代や機材の購入費に消えていくので、雑誌は読み回すのが当たり前の高校時代。バンドスコアが掲載されている雑誌なんて、みんなの汗ばんだ手でアッという間にくしゃくしゃにされてしまいます。そんな部室にあって、整然と本棚に並んでいるのが『ミュージック・マガジン』でした。

『ミュージック・マガジン』だけが丁寧に収納されているには理由がありました。もちろん、授業を抜けて部室にやってくるような連中にとって、文字がビッシリと書かれた誌面は難しすぎてマトモに読めなかった…なんてこともありますが、もっと別に、私たちには『ミュージック・マガジン』を丁重に扱わなければならない理由があったのです。

高校近くの横須賀中央駅に、Sという楽器屋がありました。店長とアルバイトの店員さんが2〜3人で回している、小さくないけれど大きくもない規模のお店です。私たちは帰り道に立ち寄っては、買うアテもないギターを試奏してみたり、スコアを立ち読みで脳裏に焼き付け、マクドナルドに駆け込んで譜面に書き起こしたりしていました。

そこに当時、Tさんという男性の店員さんがいました。Tさんは音楽大学を出たあとに、そのお店のアルバイトになったそうです。少し太っていて、動作は緩慢としており、いかにもバンドマンといった店員さんが多い中で、Tさんは悪い意味で浮いた存在でした。他の店員さんたちも彼の扱いには少し困った様子を見せつつ、それでも「アイツは“オンダイ”出てるからなあ…」と音楽に関しては一目置いている節がありました。

私たちは、Tさんが大好きでした。まず、時間潰しが目的でやってきてお金も落とさない高校生を優しく笑顔で迎えてくれるのはTさんだけでした。また彼は、一人ひとりの音楽の好みや練習している曲、そのどこで躓いているかなど、私たちのことを驚くほど事細に記憶していました。私たちがTさんの知らない曲について演奏の相談すると、次に会うときまでに聴き込んで来て、必ず適切なアドバイスをしてくれました。そして何より、Tさんが話す音楽の考察は誰にとってもめちゃくちゃ面白かったのです。

そんなTさんの愛読書が『ミュージック・マガジン』でした。私たちが面白がって話を聞いていると、Tさんは「いま話したことはここに書いてあるんだけど…」と読み終えたばかりの『ミュージック・マガジン』を譲ってくれるのです。いつしかそれは当たり前になり、軽音楽部には「月末になったら誰かがTさんから『ミュージック・マガジン』を受け取ってきて部室に保管する」という習わしができていました。私たちにとって、部室の『ミュージック・マガジン』は「あのTさんが情報源としているもの!」であり、それはそれは神聖な書物として扱われていたのです。

しかし高校生にとって『ミュージック・マガジン』は難しい。いや、今だって難しくてよく分からないことがあります。インタビューも、ディスクレビューも、なんだか抽象的な表現が多い。それでも教科書よりはためになる気がしたから、頑張って読み進めていく。難解な言い回しの文意が読み取れたときは興奮し、Tさんと記事の話題で話ができると、いよいよ自分は音楽通になったんじゃないかと錯覚したりしました。

時たま、部室でぼうっと本棚を眺めていると「このままバンドをやっていたら売れてしまって、いつかああいう雑誌に出ることがあるんだろうか…」などと想うことがありました。さすがにそんな妄想はすぐにかき消されるのですが、でも次に「音楽ライターとしてあそこに文章を書く未来なら、あってもおかしくないんじゃないか」と思ったりしました。それは、先程よりも少しだけ現実味のある妄想な気がしました。

それから十五年の月日が経ち、私は音楽家でもなく文筆家でもなく、まったく想像していなかった形で『ミュージック・マガジン』と関わることになりました。広告主と媒体という関係です。

もちろん、広告は、広告費さえ支払えば誰でも出稿することはできます。でも私にとっては我が軽音楽部の聖書に声明を掲載するというスペシャルな行為で「この言葉を最初に載せるのは、この雑誌でなければならない」という意義がありました。この広告は、広告ですが、本誌を読むのと同じように音楽について考えるためのコンテンツであり、高校生のときの私に対しても胸を張って読ませることのできる記事です。そしてきっとこの世のどこかで読んでいるTさんの心にも届くだろう!という自信だってあります。

最後に。高校生がオジサンになるまでのこんなにも長い間(本誌の歴史はもっともっと長いわけですが!)ずっと憧れの雑誌であり続けてくれた『ミュージック・マガジン』に深く敬意を表すると共に、広告出稿にあたってご尽力いただいた同編集部・矢川様に厚く感謝申し上げます m(_ _)m

制作後記

広告を出そう、と決まったのは年始。iOS版のVer. 2.0.0が1月10日に、Android版が1月24日にリリースされるのですが、そうした動きや、その先の目処が立ったタイミングでした。「このままいけば2月20日にはiOS版とAndroid版がそれなりの品質で提供できている状態で、すなわち広告を見て新規ユーザーがやってきても大丈夫だぞ」という判断ができたときです。

最初に打ち合わせをしたのは1月15日。私が制作会社で働いていたときに一緒に仕事をしていたクリエイティブ・ディレクターの @nongshim 、広告プランナーの @kmash 、コピーライターの @nisty が集まり、クリエイティブの案やデザインイメージ、コピーの叩きなどを持ち寄りました。

(コピーの原型アイデア)

デザインについて、歌詞を利用するのはJASRACの申請を通すスケジュールが間に合わない、ジャケット画像やアーティスト画像を使うには許諾を取るスケジュールが間に合わない(そもそも許諾取れるか不明)という課題が上がり「ならば文字だけで簡明直截なデザインにしよう」と決まります。

デザインは私が担当することは決まっていたのですが(かつてエディトリアル・デザイナーだったので)「ここで今一度渾身のカーニングを…!」と囃し立てられながら、ただただスケジュールの心配で胃を痛めていました。

次の打ち合わせは1月19日。前回を踏まえたキャッチコピーとボディコピーの案をいったん広げ、言葉の使い方、感じ方を確認していきます。

【投稿を読む】→【聴こえ方が変わる】という論理構図の方針は定まるものの、ハマる言葉が見つからない。

【聴こえ方が変わる】という結果の原因として【音質を上げる】【投稿を読む】という二項を立てて比較するアプローチを試みたり…。

3回目の打ち合わせとなる1月24日。この回でキャッチコピー候補の言葉を入れ替えたりしているうちに「記憶」「音が変わる」という言葉がハマりました。

「だれかの記憶で、音が変わる。」というフレーズを基準にし、ボディコピーにおける言葉のニュアンスや力点の置き方を検討し、全体の整合性を高めていきます。

(最終稿の一歩手前)

このコピーを手掛けた @nisty は、Chooningのユーザーであり、その価値は既に体感していたのですが、ライティングにあたってまず過去の私の発信を全て読み込んだそうです。彼の作業プロセスは、そうして一度全部を自身に取り込んだ上で、新しい観点を設定し、その切り口で書き表すというもの。この作業に関わることで、私もこれまでになかったプロダクトを見る視点を得ることができました。選ばれなかった多くのコピーも無駄ではなく、その案について議論した経験はよい糧となっています。

最終段階。ボディコピーを調整しながら「堂々としてるかな?」「うん、堂々としてるね」というやり取りを交わしました。はじめての広告だから、公に対する最初の挨拶だから、自分たちらしい真摯なスタンスを表現しよう。まさに、そんな作品に仕上がったと思います。

文:イワモトユウ(Chooning 代表)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?