「わたしたちが、クマのプーやミツバチとお友だちになり、さて、お話ははじまります」

さて、2022年本棚本の紹介、第1回目をどれにしようかと本棚を見回したときに、たぶん一番古い本だな、となったのがこれ。

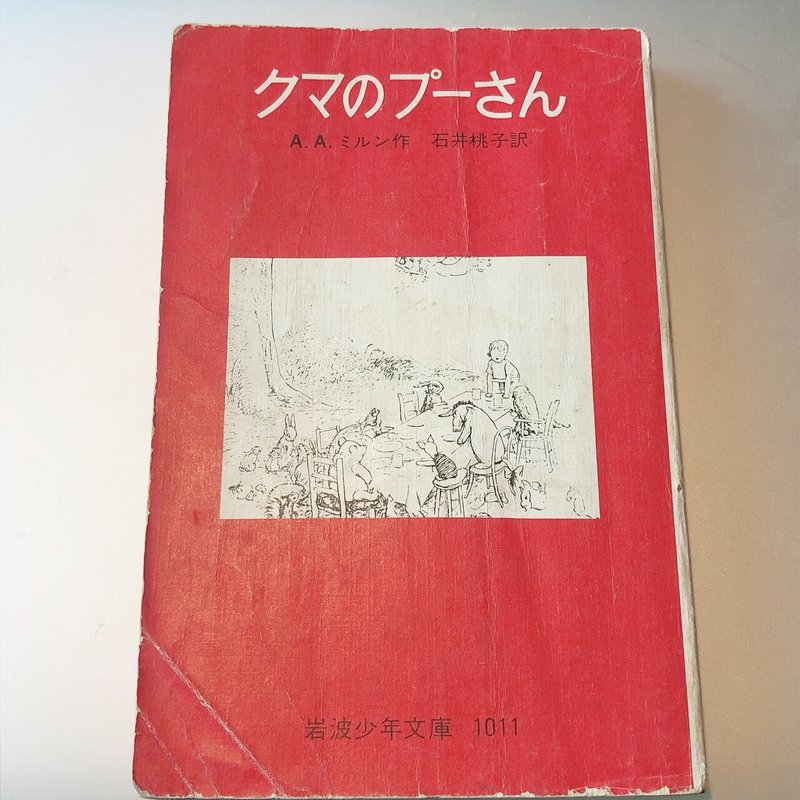

見よ、この赤い表紙の岩波少年文庫を。

同世代以下でこれ知ってる人、あるいは手元にある人、とても少ないんじゃないでしょうか。

岩波少年文庫の『クマのプーさん』は1957年が第1刷で、この本は1974年発行の第21刷。

第2版とか、そんなレベルじゃないんですよ。

第21刷。

つまり初版。

もともと母の蔵書のはずで、いつのまにかわたしの本棚にお引越ししていたやつです。

表紙は折れ曲がっているし、中の紙は黄ばんで、ところどころシミもできています。

でも古い本であればあるほど、捨てられません。

古い本の、ちょっと甘ったるい感じのする匂いが大好きです。

きちんと読まれてきた本は、バニラのような心ときめく匂いがします。

クマのプーさんを初めて読んだのがいつになるのか、もうまったく記憶がありません。

まだひとりでは本が読めない頃、ということはつまり、幼稚園時代に、母が読み聞かせてくれたのが、一番古い記憶です。

なお、我が家の読み聞かせは岩波少年文庫が多くて、プーさんの他にはやかまし村やピッピを読んでもらった記憶があります。

そして物語を思い返すたびに、「この本は声に出して読んでこそ、真のおもしろさがわかるんだよなあ」と感じます。

いまでも覚えている1番のお気に入りのシーンは、「コブタがゾゾに会うお話」の中で、ゾゾを見たコブタが力の限りに叫びながら逃げ出すところです。

「たすけてェ!たすけてェ!」コブタはさけびました。「ゾゾだい!」おっそろしいゾゾだい!」そして、まだどなりながら、こんかぎりの早さで逃げだしました。「たすけたい!たすけたい!ぞっぞるしいゾルだい!たすけろい!たすけろい!ぞっぞろしいゾロだい!」(p.105)

これをね、感情いっぱいに声に出してごらんなさいよ。

こんなおかしいことはありませんよ、ほんと。

あとね、今手打ちしていて気が付いたんですが、この「ェ」の使い方。

時代性を感じていいですね。

かわいい。

思うに、”いいまつがい”というものが、子ども心にたまらなくヒットしたわけですが、このおもしろさは大人になった今でも、読み返すたびに感じています。

こういうのは、もちろん元々のお話の凄さでもあるんですが、訳者の力量によるんですよねえ。

さすが石井桃子さんですよ。

石井桃子さんは、岩波少年文庫の黎明期を牽引した、素晴らしい訳者です。

石井さんのエッセイも何冊もでていて、そちらも読み応えがあるのでおすすめです。

わたしの本棚にもあるので、いずれ紹介することもあるでしょう。

他に日本語が素晴らしい訳者といえば瀬田禎二さんですが、訳者ネタはまた今度まとめておこないますね。

語り出すとキリがないやつ。

とにかく、『クマのプーさん』を読んだことがある人でも、ぜひ一度、「誰かに読み聞かせる」あるいは「誰かに読んでもらう」という体験を、してみてください。

ひとりで黙読しているのとは違った、素晴らしい世界がそこにはあります

本棚本の紹介を書くにあたり、各記事のタイトルは「物語の最初の1文」にしようと思っていました。

いわゆる、「本の枕」というやつです。

『クマのプーさん』の最初の一文は、

そうら、エドワード・クマくんが、二階からおりてきますよ。(p.11)

です(まえがきを除けば、ですが)。

でも今回の記事タイトルには、1章の章題を持ってきました。

物語は、ここからはじまっている気がしてならなかったからです。

わたしたちは、プーさんやクリストファー・ロビンと友だちになって(ミツバチとはお友だちになった気がしませんが)、物語の世界に入っていきます。

そして心の一部はいつまでも、あの魔法の森に憩っているのです。

『クマのプーさん』は、幼少期のかけがえのない思い出、懐かしい”あの場所”でありつづけていて、そして何度でも戻ることのできる、大切な場所のひとつです。

A.A.ミルン著、石井桃子訳 『クマのプーさん』(岩波書店、1957年)

放っておいても好きなものを紹介しますが、サポートしていただけるともっと喜んで好きなものを推させていただきます。 ぜひわたしのことも推してください!