【Sマナ01】なぜ発信は中々読まれないのか

毎日の発信の中で一番困ることはネタ探しです。ネタが尽きたわけではないのですけれども、ちょっと楽をしてみようと思いました。

それなりに知っている経営理論の話と、日々格闘しているSNSの話をくっつけてみればネタ探しの時間が浮くかも、と淡い期待を持ったのです。

ということで、『SNSで学ぶ経営理論』を書いてみます。それなりに好評だったら、楽をし続ける魂胆です。

経営理論の教科書

![]()

経営理論には色々な本があるのですが、読みやすさと体系化されている観点から『世界標準の経営理論』を推します。

昔、本の著者の入山先生の本に感動してしまい、修論ネタを本から拾って書こうとして、教授に圧倒的なダメ出しを頂いたこともあります。

終わらせることを優先し、適当なものを書いてしまったのが、なかなか心が痛む経験に。もちろん、適当は「適材適所」という意味ですよ。

入山先生の本は、読んでいて本当に面白く、次のページをめくりたくなる魅力があります。「経営理論」の参考書で、中々そのような本はありません。

このお話も、入山先生の『世界標準の経営理論』に沿って書き進めてみようと思います。もっと早く先が知りたければ、本を読んで頂くのが良いかと。

832ページありますが。

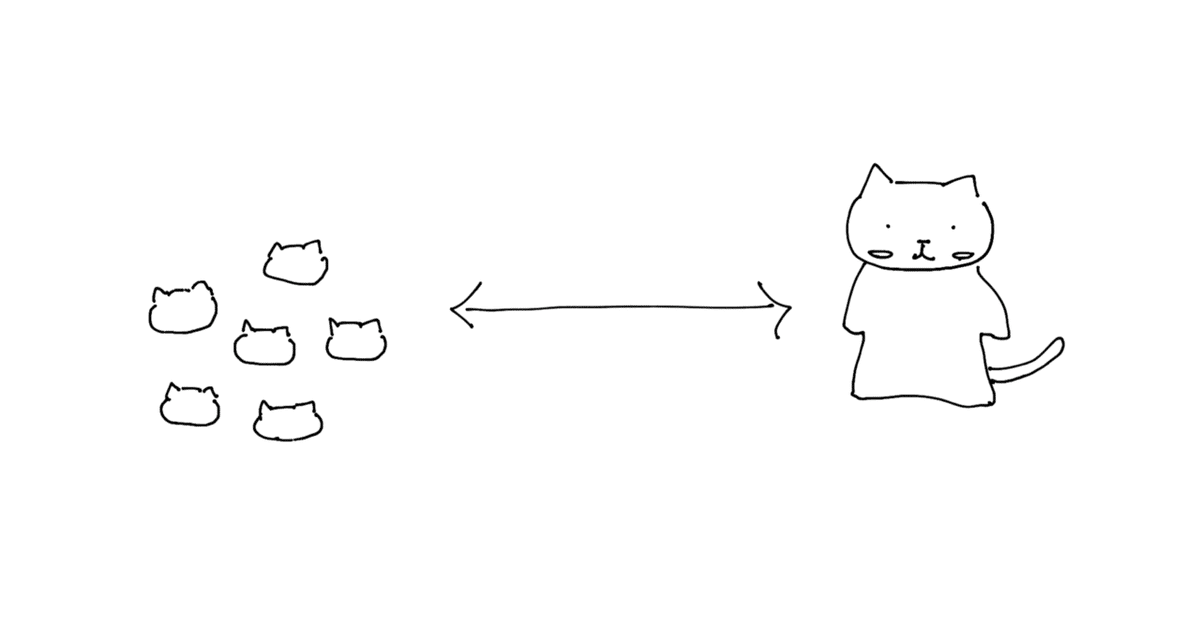

SNSは完全競争に近い

![]()

さてタイトルの「なぜ発信は中々読まれないのか」という話ですが、これは「SNSは競争が激しすぎるから」です。

そんなの当たり前、と思われるかと思いますが、では「競争が激しい」とはどのような状態を指すのでしょうか。

競争の激しさについては、経済学で「完全競争」という概念があります。完全競争の条件は以下の3つです。

1. 無数の小さなプレイヤーがいる

2. プレイヤーの参入と退出の障壁が無く自由

3. 提供する製品・サービスに差がない

ここで 、SNS を思い浮かべてみてください。note、Twitter、TikTok、YouTube、そのどれもが3つの条件をおおよそ満たします。

1. ものすごい数の発信者がいる

2. みんな始めるのも辞めるのも簡単で自由

3. みんな素人のため発信に差がない

ということで、SNSは経済学上の「完全競争」にかなり近い構造になっていると言えます。

完全競争の中では誰も儲からない

![]()

完全競争の中では誰も儲かりません。皆が皆、同じものを同じ価格で同じように売ることしかできないため、利益が出ないのです。

ポイントは利益が出ないこと。続ける分のお金は手に入ります。ただ、それ以上のお金が得られない。これを「超過利潤」が出ない状態と呼びます。

これってSNSの状況に似ていると思いませんか。楽しくて続けられるのだけれども、人生が変わるほどのリターンはなかなか出ない。

これは、完全競争に近い環境で私たちが日々発信を行っているからなのです。ですので読まれないのは構造的な問題。競争が激しすぎるのです。

毎日続けられれば良いではないですか。読んで頂いて反応を頂くということで、十分続けられるだけのリターンは得られているのではないでしょうか。

その中で飛び抜ける人がいるのはなぜか

![]()

と、諦めるにはまだ早いわけでして。皆さんもご存知の通り、実際にはインフルエンサーの方々など、飛び抜ける人が出てきます。

この状況は「独占」に近いものです。つまり、一人勝ちの状態ですね。完全競争と真逆の状態です。独占の場合は、超過利潤を一人が持って行きます。

インフルエンサーの方は同じカテゴリに何人もいらっしゃるので、少人数で独占をしている「寡占(かせん)」と呼ばれる状態と言えますね。

この状況が生まれるのは、SNSが本当は完全競争ではないからです。

数多くのプレイヤーがいて、その人たちの出入りは自由なのですが、皆が全く同じ発信をしているわけではないですよね。そのため、差が付きます。

ただSNSでの競争は、完全競争という激しい競争の環境にかなり似ていることは、なんとなくイメージできることではないでしょうか。

次回があれば、そんな競争の激しい環境の中で、他の人と違う発信をするための方法について話が移っていくことになります。

そんな馬鹿なことはできないと誰もが思うなら

競争相手はほとんどいない

Google創業者のラリー・ペイジさんの言葉です。私たちはリスクを恐れて他の人と同じことをするからこそ、競争の中に飛び込んでいるとも言えます。

なるべく完全競争から遠いところで戦うこと。独占に近い環境を創り出すこと。それが日々の戦いから抜け出すために必要な事なのです。

堅いイメージの経営理論も、SNSの発信に活かそうと考えると面白かったりしませんか。

ではでは。

<似たような話題かも>

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます!頂いたサポートは、noteを書きながら飲む缶コーヒーになっています。甘くて素敵な時間を頂きまして、とっても幸せです。