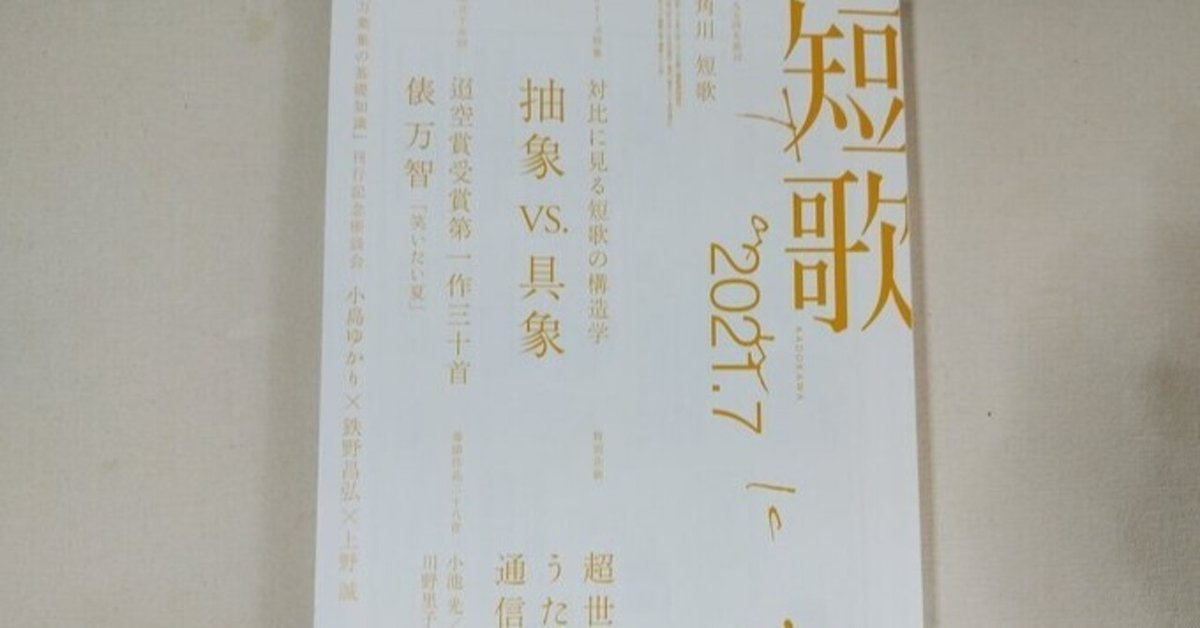

角川『短歌』2021年7月号(1)

①常識を超え得ぬ歌と蔑されて非常識にもなれず古稀過ぐ 大下一真 常識を超えられていない、という批判を受けた。非常識になるわけにもいかず、悩む。社会生活では大切な常識が、表現活動では足かせになってしまうのだ。でもそこで常識を捨てる必要は無い、最近心から思う。

②陣痛に白くなりゆく視野ありき 雌鶏のちから卵産みたり 川野里子 養鶏場の雌鶏と仏教の教えを重ねた一連。複雑に色々な位相から読めるのが面白い。掲出した歌は鶏が卵を産むことに作中主体の出産体験が重ねられていると取った。上句の体感の再現には強いリアリティを感じる。

③今日は会社楽しかつたか聞いてくる子に答へたりまづまづですな 澤村斉美 保育園楽しかった?と毎日聞かれている子が、会社楽しかった?と聞いてくるようになった。保育園と同じように母親も会社で楽しく遊んでいると思っているのかも。「まづまづですな」という答えが最高だ。

④日本という金魚が飼はれてゐるのだよ 0(スタジアム)には雨水満ちて 澤村斉美 子供の歌は可愛いが、働くことや、育ちつつある子や自身のジェンダー問題も詠って、問題意識のある一連だ。0が意味するのは何だろう。オリンピックをしようとする国家の意志を象徴しているのか。(追記:国立競技場の屋根の形状ですね。後で気づきました。)

⑤「抽象vs具象」三枝昻之〈「象」は姿形の意、「具」はそなわる。「抽」は抜き出すこと。(…)抽象はなぜ抜き出すのだろうか。抜き出して、その事物の本質を顕在化させるため。〉辞書的な語義を確認する姿勢に信頼感を持つ。本質を顕在化させられているかどうかの判断が難しい所。

〈どの言葉も一人一人がイメージするものは同じではない。言葉は〈もの〉の記号化であり抽象化そのものでもあるからだ。抽象化だから向き合う人に合わせて還元されるすぐれもの、とも言える。〉絵画なら一目瞭然だけれど。言葉にすることが記号化だとしたら、言葉を使うことは記号による伝達なのか。

⑥「抽象vs具象」三枝昻之〈現代短歌はいつ始まったのか。篠弘の昭和二十九年説、菱川善夫の昭和十五年説、島津忠夫の昭和五年説などがある。〉それぞれに論拠がある。しかし、論が割れること自体、近代短歌と現代短歌にはっきりした境目が無いということでは?

⑦「抽象vs具象」三枝昻之〈自然と自分は一つ。そういう境地が節を捉えていた。〈もの〉と〈こと〉の具体なしにはその心は伝えられない。「一草一木の微にも及ぶ」具象の力を教えて、節は四ヶ月後(…)世を去った。〉長塚節の歌は静謐だ。具象だけど突き抜けていると思う。写生の歌の一つの到達点なのだろうなあ。

この三枝の論はとても説得力があり、良かった。毎度のことだが、「勉強になった感」がうれしい。

⑧藪内亮輔「抽象の意義」〈抽象化には、抽出される対象としての「もの」が必要とされる。(…)具体的対象としての「もの」のない抽象、萍(うきくさ)的な表現は存在しうるか。それは現代以後の短歌にとって一つの到達点となりうるのではないか。〉後半、意味を取るのが難しい。それは抽象なの?

⑨花山周子「具象の意義」〈大西民子という歌人は最後まで具象画の人であったと思うが、(…)その観念性が破れ存在そのものの抽象化へと移行する形跡のようなものがとどめられている。〉最初の具象画抽象画の話から面白かった。大西民子論としても興味深く読んだ。

2012.8.15.~16.Twitterより編集再掲