草木美智子「栗木京子論」を読む(1)

草木美智子氏のご好意で、氏が大学院で書かれた栗木京子論を読ませていただきました。その感想を綴っていきたいと思います。(以下敬称略)

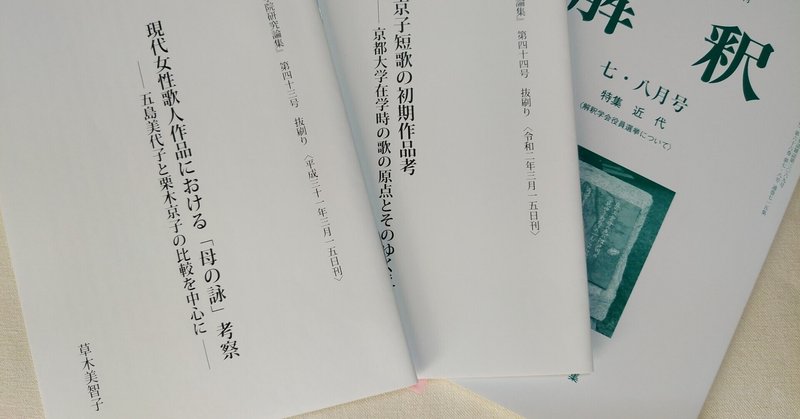

現代女性歌人作品における「母の詠」考察ー五島美代子と栗木京子の比較を中心にー

『大正大学大学院研究論集』第43号(平成31年3月15日刊)より

栗木京子研究が草木のテーマなのだが、まず「母の詠」にポイントを当てている。その時、比較対象に挙げられているのが五島美代子なのが面白いと思った。五島のかなり濃い母の情の歌と比較すると、実際の愛情はともあれ、対照的に栗木は母としての情愛をかなり淡泊に描いている印象がある。

〈「母」美代子と「子」ひとみの関係は「恋人同士」が一番当てはまるようだ。(…)このように「母の歌人」と呼ばれる五島美代子は、「子」との関係を読んでいる。では、次に同じ「母」の視点で、「子」である息子の歌を詠んでいる栗木と比較することとする。152首が栗木の「母」の視点で詠まれた「息子」(子育ても含む)歌である。ここで前掲の五島美代子の歌と比較すると、「母」という言葉がほとんど出てこない点に気付く。「母」が歌に出てくるのは次の八首(5.2%)だけである。〉

まず五島の歌が挙げられその濃密な母娘関係が考察される。そして栗木の歌には「母」という言葉が出てこない点が指摘される。一般的な歌人の評論と国文学者の視点で書かれた評論の違いとして意識されるのは「数値化」である。歌壇でなされる評論は良く言えば感覚的、悪く言えば適当であり、この論のように対象となる歌群を数値化して論を進めることは少ない。こうした数値化・具体化は論の根拠を確実にするもので、内容への信頼性を高めてくれる。(私の最初の導入のような)印象では論を進めないのである。

〈両歌人について考察すると一つの大きく異なる点が見えてくる。それは、五島美代子の「母」の歌には、常に「母」である自分と「子」の両者の存在が明確にある点である。だが、栗木の「母」の歌には、「子」の存在や、「子」を通して見る「社会」の存在はあるのだが、「母」である栗木自身の存在が目立たないのではないか。(…)栗木の「子」の歌は、事実や光景を詠んでいる歌が目立つ。〉

歌と合わせて読むとこの部分はとても説得力がある。なぜ栗木の歌を読んで冷静さや愛情の淡泊さを感じるかが分析されている。五島と栗木の歌にある語彙と詠い方を通して「母」の歌の相違点が浮かび上ってくる。その上で、五島が時代を詠む姿勢を持っていたことにも言及し、二人が「母」の立場から「時代」や「社会」を詠む点が類似していることも指摘している。後の栗木の大きな特徴の一つである社会詠が、子の視点を通し、母の立場で時代や社会を見つめる目を持っていたことに起因する、重大な指摘では無いかと思った。また、栗木が著書の中で五島の歌を取り上げている点にも論は触れており、栗木が五島の歌を意識していたことも知ることができた。

栗木京子短歌の初期作品考ー京都大学在学時の歌の原点とそのゆくえー

『大正大学大学院研究論集』第44号(令和2年3月15日刊)より

栗木京子の社会詠は第五歌集『夏のうしろ』で高い評価を得、栗木自身の特徴の一つと自他ともに認識されていく。逆に第一歌集『水惑星』は相聞の歌が多く、社会詠に当たる歌はほとんどないというのは栗木短歌を知る人の一つの共通認識だろう。しかし草木はここで栗木の大学時代の「コスモス」の歌の初出にあたり、それらの中で歌集に収められなかったもののなかに現在の特質である「社会詠」の原形を見出す。これは今までに書かれた栗木論には無かった、全く独自の視点であり、栗木京子短歌を語る上で欠かせない大きな論点になるのではないか。

草木は、栗木が大学在学時、理学部の授業や実験で味わった挫折体験をインタビューなどから丁寧に解きほぐし、それが当時の短歌にどのように反映されているか分析している。当時盛んであった学生運動との関りも、分析されている。大学時代の栗木がどのように周囲を見ていたか、それが歌に即して読みとられている。また、こうした作歌態度が後の社会詠を詠む姿勢につながったのだと分析している。

〈「短歌」と出会った栗木は大学生だった自身の日常を詠んでいき、そして自らが感じている疎外感や孤独感、劣等感といった実感を歌にして詠んでいく。これが(…)「自分の心のうら(真実)」を詠む形式であり、これが後の栗木短歌における「社会詠」の原点となっていったのではないだろうか。〉

これは、今まで栗木京子に対してなされなかった、新しい面の指摘であり、栗木の姿勢が短歌を始めた時から一貫していることの証左になるだろう。この論で取り上げられた栗木の初期作品は私にとって初見のものばかりであった。初出に当たる大切さを再確認するとともに、そういった初期作品にあった姿勢がブレていないことだけでなく、作品そのものがどのように改変され(あるいは取捨されて)第一歌集に収められていったかも、論として書く余地があると思った。

栗木京子短歌における視点の変化に関する考察ー傍観者から当事者へ、そして行動者の視点へー

『解釈』(令和2年7・8月号)

前論文で栗木が学生運動に対して「傍観者」の視点を持っていることが指摘されている。この論はその延長上にあり、社会へ関わる栗木の視点がどのように変化していったかについて考察されている。

〈初期作品(大学時代)と第五歌集『夏のうしろ』の考察からは「傍観者」の視点が、第八歌集『水仙の章』からは「当事者」の視点が、そして第十歌集『ランプの精』からは「行動者」の視点が確認できた。〉

これらの視点の変化を、実際の歌に即して解明していく。最初の傍観者の視点に関しては前論文と重なる部分もあったが、『夏のうしろ』でどのように歌が飛躍しているかを述べていて興味深い。社会を見る姿勢は大学時代と変わらないがそこに「妻、母、女性」の視点が加わったという論点である。さらに母の老いを通して社会参加への「当事者」の視点が加わり、さらに「東日本大震災」や「母の介護」を通して「喪失」を経験したことにより、「行動者」の視点が加わった、と論は展開する。特に「行動者」という捉え方は今までほとんどされていなかったのではないか。社会の変革や栗木自身の加齢から視点や歌に変化が起こったことを示唆していて、とても興味深いと思った。

これらの論文を読む事によって、今まで栗木短歌に対して持っていなかった観点から、もう一度歌を読み直すことができた。とても貴重な体験だった。改めて栗木の歌の持つ修辞の技術の高さ、感性の鋭さ、感覚の清新さなどを痛感した。今一度栗木京子短歌を読み直してみたくなった。

2022.1.8.