『短歌研究』2021年9月号(2)

⑩「篠弘インタビュー」〈僕は哲久さんに直接、「塚本の論をご覧になりましたか」と尋ねたら、哲久さんは「はい、熟読しました」と言って、それから、この歌を褒めてくれたのはありがたいけど、「私は必ずしも塚本さんの論に賛成じゃない」と言った(笑)。〉

塚本の論とは曼殊沙華のするどき象(かたち)夢にみしうちくだかれて秋ゆきぬべき 坪野哲久 に対して塚本邦雄が「特にこの『曼殊沙華』の一首は、哲久の魂そのものというべき、悲痛なイメージと厳しい調べを持ち、技法的にも新鮮であり、間然するところのない傑作と信じる」と書いたこと。

ほぼ絶賛だが、本人が、褒めてくれたのはありがたいが、必ずしも賛成できないと言ったところが確かに「(笑)」だ。そこは哲久の信念とプライドというところかな。褒められても靡かない。カッコイイ。

⑪「篠弘インタビュー」〈文明という人はクールだったと思います。安直な的外れな軍部批判が出てくることで、雑誌が発禁になったりすることを警戒したんですね。皇道派と統制派の対立など、普通の歌人は知らなかったんじゃないかと思うんです。〉文明の冷静さと賢明さを説明する。

篠は、土屋文明の「此の度の事件を直接扱つて、時事の論評に亘るやうな作品は遺憾ながら掲載することは出来ない」という発言を引いている。正義感から不用意な行動をしてしまうことより、毎月の雑誌の発行を取ったわけだ。人によっては狡猾とか事務的に過ぎると思うかも知れない。

何を詠うべきで詠うべきでないか。この辺の問題は後の時代になっても判断が難しいところだ。検閲がある時代と無い時代をそのまま比べることも出来ない。しかし自主検閲みたいな雰囲気は日本にはまだあって、有事になると出て来るのではないか。過去の事ではないと思った。

⑫吉川宏志「1970年代短歌史」〈(…)アメリカの戦争に加担している日本人である私が許せない、という自己否定の感情が燃え上がったのである。(…)当時の若者も〈何のために生きているのか分からない〉という鬱屈とした状況に追い込まれていたのである。〉70年代の若者の失望。

吉川は小熊英二の『1968』から引く。「こうした学生たちの『空虚さ』も、戦争体験世代の教授たちからは、平和で飢餓も貧困も知らない『現代っ子』の、ぜいたくな悩みとしか映らなかった。」親子世代の対立という意味ではこの世代が一番激しかったのではないか。戦争体験を挟んだことが大きい。

〈理解不能な若者たちと向かい合った衝撃を武川忠一は次のように歌っている。ヘルメットの下に尖れるあごのさきあげてばら撒く不信のことば(他三首)学生たちの思潮の中に、狂気や幻想があることを指摘し反論するけれども、言葉は届かない。〉両世代の側から考察されているので説得力がある。

⑬吉川宏志「1970年代短歌史」

月面に脚が降り立つそのときもわれらは愛し愛されたきを 村木道彦

吉川はこの歌を〈大きな状況と無関係に自分は生きている、とあえて言い切るタイプの歌〉とし、村木の歌は当時の〈自己否定〉へのアンチテーゼと位置付ける。

それが八〇年代半ばのあきらかに地球の裏の海戦をわれはたのしむ初鰹食ひ 小池光などを典型とする歌と繋がる、と考える。とても面白いと思った。村木の歌は大勢に抗う、背を向けるポーズも見えるが、小池の歌は時代の本音っぽく感じられる。定家の「紅旗征戎吾が事に非ず」まで遡れるのかな。

⑭吉川宏志「1970年代短歌史」吉川は村木道彦が塚本邦雄が「革命」という語をイメージで使っている、と述べた文を引用し〈しかし塚本自身は、日本にも「革命」が必要だと真剣に考えていたのではないか。〉と塚本の真意と若い読者の受容に変化があったことを指摘する。

〈つまり(佐佐木幸綱は)戦中世代の塚本には、無数の戦死者に、自分の生き方を見られているという恥の感覚がある、というのである。そこから、自己を虚構として歌う姿勢が生まれる、という考察は非常に興味深い。〉なぜ塚本が虚構を使ったか。とても考えさせられる。虚構で詠う必然性を再考する。

⑮水原紫苑選「短歌研究詠草」はしたなく欲しがりなさい印肉の乾いたままでは虚ろなだけだ 枝豆みどり 詠草欄を見ていると、ふっと惹かれた歌があり作者を見て、おぉと思った。選者は初句二句が「効いている」と。そこに「印肉の」のナマ感が合っていると思う。

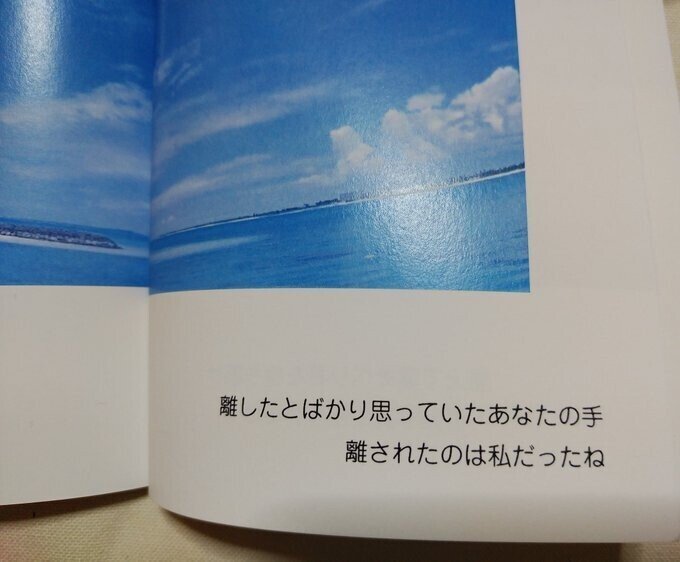

大阪文学フリマで枝豆みどりさんにいただいた短歌と写真のコラボ冊子。青がとてもきれい。歌と写真の相乗効果!どのくらい写していいものか(著作権的に)迷う。

2021.10.16.~19.Twitterより編集再掲