潜水士免許取得まとめ

先日、東京労働局より封筒が届きました。

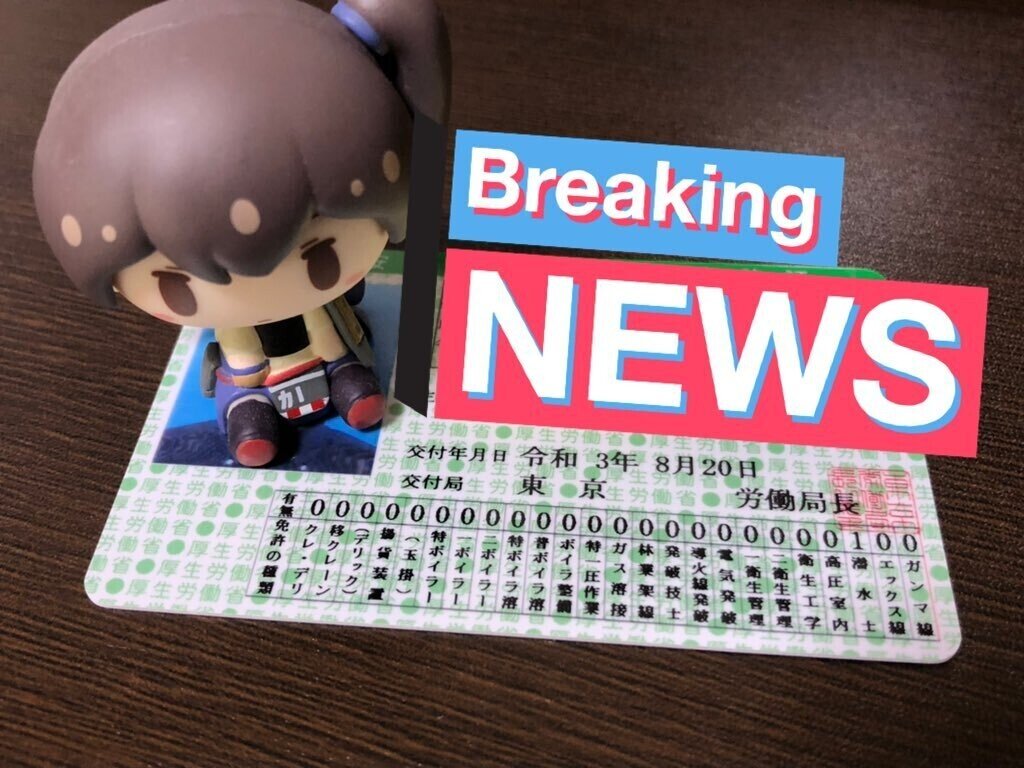

中に入っていたのはコチラ、

『労働安全衛生法による免許証』

そう、この度私待葉は、国家資格である『潜水士』の免許を取得いたしました。

PADIのダイビングライセンスであるオープンウォーターダイバーやアドバンスドオープンウォーターダイバー等を取っていることもあり、どうせなら潜水士免許も取りたいな、ということで今回潜水士免許の試験を受験し、無事合格することができました。(創作・趣味活動での海軍ダイバーネタ的にも欲しかったですし)

ということで、今回、潜水士免許の取得に関してまとめてみました。

そもそも潜水士とは

潜水士は、労働安全衛生法に規定された国家資格で、潜水士免許試験に合格して労働局より免許を交付された者になります。基本的に水中(海・湖・河川)で活動する仕事である潜水業務に就く際は、潜水士免許を持っていることが前提・条件になります。

潜水業務とは、水中での土木作業や海に沈んだものを引き揚げるサルベージ作業、ダイビングインストラクターやガイド、潜水具を用いての漁業や海洋調査などなど、文字通り潜水して活動する仕事を指します。海上保安庁の捜索救難活動や海上自衛隊が実施する掃海作業とか(所謂”軍事潜水”)なんかも潜水業務に該当します。

とどのつまり、仕事で海や湖に潜る場合に必要となる資格となります。

どうやって取るのか

潜水士免許は労働安全衛生法に基づく資格で、厚生労働省が管轄する国家資格となります。他の労働安全衛生法関連の国家資格と同様に、試験については厚生労働省が所管する公益財団法人の安全衛生技術試験協会が担っています。

試験は全国7カ所にある安全衛生技術センターにて行われ、年3~4回開かれます。詳細は安全衛生技術協会のHPで確認できます。

試験そのものは、潜水士は学科のみで実技はありません。また、受験資格についても年齢や学歴、資格の有無を問わないため、誰でも受けられます。

学科試験に合格し、後日届く合格通知とともに労働局に申請を出すと、免許証が発行され、書留で届きます。

合格通知は葉書で届きます。これを添付して労働局に申請書を出します。

潜水士試験の合格

前述のとおり、潜水士試験は実技がなく学科試験のみです。

安全衛生技術センターで実施される学科試験は、全て5択のマークシート方式になります。

試験は4時間で、4つの試験科目に分類され、『潜水業務』、『送気、潜行及び浮上』、『高気圧障害』、『関係法令』で、各10問の合計40問で構成されます。

合格基準は各試験科目で40%以上、合計で60%以上の正答率となります。1科目でも40%を満たしていなければ、他3科目が100%でも不合格となります。

ですので、4科目全てをまんべんなく学習し、のぞまなければなりません。

私は千葉県にある関東安全衛生技術センターにて、7月14日に受験しました。都内からだと結構時間がかかりました……

各試験科目

『潜水業務』 潜水業務とは何かというものから、潜水にまつわる物理、各潜水方法・機材について等々潜水業務全般に関する概論のような分野になります。潜水士がどのようなものかを知る、そもそもここを学んでおかなければ話にならないような、基本であり基礎であるようなところです。物理も範囲に入っているので、試験では計算問題が出てくる可能性があります。

『送気、潜行及び浮上』 実際に潜行する際に最も重要となる、空気の送気、水中への潜航と水上への浮上をどのようにして行うのか、技術的な知識に関する分野です。こちらも、送気量やボンベの空気量や潜水時間を計算する問題が出てくる可能性があります。ここは、趣味としてのダイビングの際にも密接に関わるし、命に関わるところですので、計算が苦手でも理解しておかなければならないと思います。

『高気圧障害』 潜ると言うことは、人体は水圧の影響を否応なく受けます。ここでは、潜水時の人体に対する影響とそれによって生じる障害やその対策方法について問われます。こちらも、命に直接関わるものですので、きちんと頭の中に入れておくにこしたことはありません。

『関係法令』 潜水士免許や潜水業務に関する法律関係になります。比較的ほか3科目に比べて勉強量は少ないところになります。しかし、それぞれの法令で定められた数値や文言が、引っかけ問題のような形で出てきますので、注意が必要です。

勉強方法

自分の勉強に使ったのは、こちらのテキストです。2冊ともAmazonや楽天などの一般的なネット通販で手に入れることができます。

基本的には一般的な勉強方法ですが、テキストを読み込み、問題を解くという形で勉強していました。2冊とも過去問や予想問題ががっつりありましたので、何度も何度もやって、知識を頭に入れていきました。自分としては、2冊の内どちらか1冊でも使い込んでのぞめば問題ないと感じました。内容自体もほぼ同じでしたし、実際の試験問題もテキストを読み込んでいれば分かるものばかりでしたので。

勉強そのものは、試験の3ヶ月前である4月から始めました。毎日15~30分、テキストを読んでは問題を解く、これでやっていきました。また、写真左側のナツメ社のテキストには、頻出重点項目を纏めた冊子が付いていましたので、こちらも暇があれば1日に一度は眺めるようにしていました。

また、私の場合は既にPADIのダイビングライセンスで学科講習を受けており、スクーバ(スキューバ)式潜水に関する部分や高気圧障害の一部では、この時の知識や経験が役に立ちました。既にダイビングライセンスを持っている方にとっては、アドバンテージになるところが多々あります。

受験までと合格発表

受験の申請は、各安全衛生技術センターで入手することができ、郵送対応もしてくれます。自分も関東安全衛生技術センターから申請書類を郵送してもらいました。受験料の支払いと申請書を郵送してしばらくすると、葉書で受験票が届きます。他の試験でもそうですが、受験票がないと試験は受けることができません。必ず持って行きましょう。

そして、試験を受けてから一週間後、安全衛生技術センターのHPにて合格者の受験番号が掲載されるとともに、合格通知の発送が行われます。

やはり、番号確認はハラハラしますね……

ということで

ということで、テキストを読みこみ、問題を色々解いたりと勉強を頑張ったおかげで無事潜水士免許を取得することができ、ダイバーアビリティが、

・オープンウォーターダイバー

・ドライスーツダイバー

・ピークパフォーマンスボイヤンシー

・アドバンスドオープンウォーターダイバー

・潜水士(NEW!!)

となりました。スキルアップです!

(やりました)

潜水士試験、実際に勉強してみると、仕事ではない趣味のダイビングであるレクリエーションダイビングにおいてでも大切なことを色々と学ぶことができました。ダイビングを楽しむダイバーの端くれとしては、ダイバーアビリティの一つとして、持っておくにこしたことはない、損はないものだと思いました。

皆さんも是非取ってみてはいかがですか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?