【フィリピンFW2023】「フィリピンFW―ダバオ編 異国の地ダバオで見た日本人の足跡―」

こんにちは、地球市民学科4年生の海老原です。

今回は「フィリピンFW―マニラ編 貧富の差を肌で感じた1週間―」に続き、フィリピンFWのpart2の記事です。このレポートでは、主にダバオでの残留日系二世の問題について報告します。

ダバオはミンダナオ島東部に位置する島一番の大都市です。ミンダナオ島というと、イスラム系反政府勢力と政府軍との内戦が2008~2009年に再燃したこともあり、危険な島だというイメージが強い方も多いのではないでしょうか。しかし、ダバオ市は近年、外務省の危険レベルでみても危険レベル1と、東南アジア各国の首都と同じレベルで、比較的安心して滞在できる場所です。ドゥテルテ前大統領が長くダバオ市長を務めたころ、治安の改善に力を尽くし、いまではマニラよりも安全で平和な土地になっています。

そんなダバオが、日本と繋がりがとても深いことはご存じですか?

フィリピンを公式訪問した上皇と美智子さまの写真も飾られている

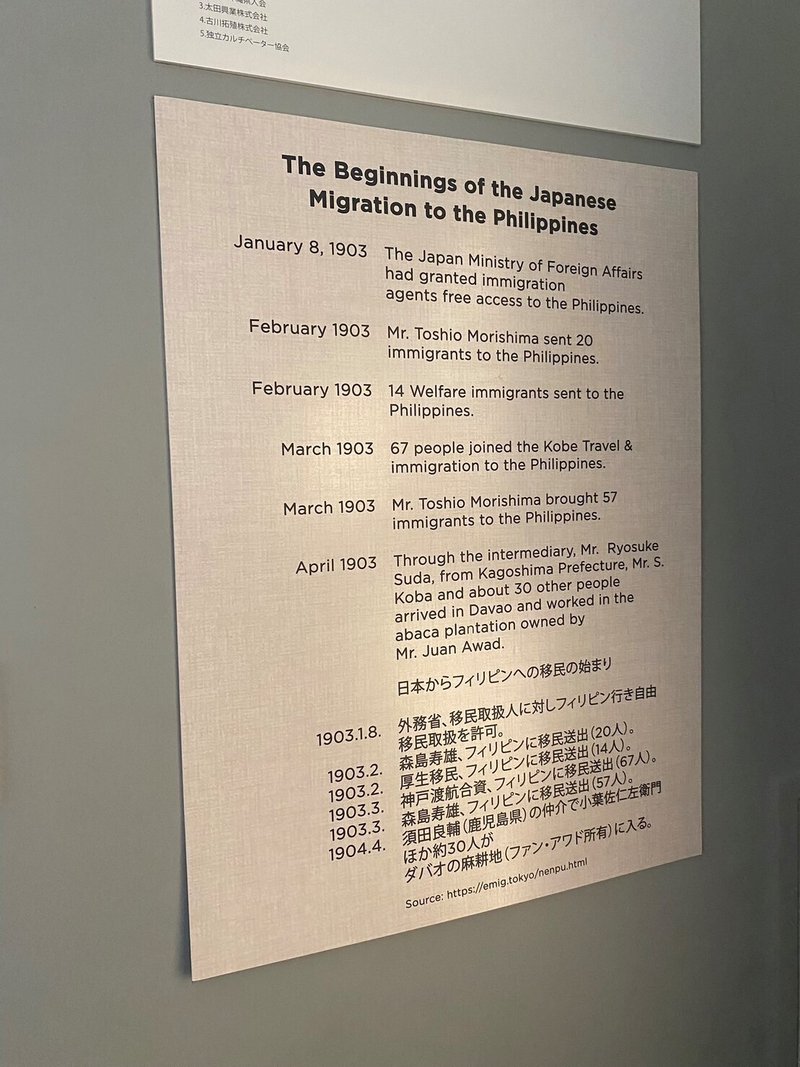

ダバオには戦前、日本各地から大勢の日本人が渡り、マニラ麻(アバカ)生産の世界的なメッカだったダバオで麻栽培やその関連の業種で活躍していたという歴史があります。日米開戦前のダバオでは約2万人の日本人移民が暮らしていましたが、日本人男性の中には現地のフィリピン人女性(特に先住民のバゴボ族)と結婚したケースが多くみられます。この間に生まれたフィリピン日系二世とその子孫の調査が今回のFWでダバオに赴いた1つの理由です。引率の大野教授が前職の新聞記者時代より、取材や調査で研究し続けてきたテーマであり、各方面にコネクションがあるため、今回のダバオでのテーマ別のFWやホームステイなどが実現しました。

日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた混血の二世は当時、日本やフィリピンの父系主義の国籍法に沿って「日本人」とみなされ、本人たちもそう思っていました。太平洋戦争開戦後まもなくダバオは日本軍の支配下になり、フィリピン人の血が入っている混血児の日系二世も適齢期になれば日本軍に徴兵・徴用されました。

終戦後は日本人の父親と一緒に日本に強制送還された二世もいますが、その多くはフィリピン人の母親とともに現地に居残りました。しかし、日本軍のフィリピン人への残虐な行為に起因する「反日感情」が強くなったフィリピン社会で生きていくことは難しく、様々ないじめのほか命を狙われて殺されたケースさえありました。

日系二世はフィリピン人の血も継いでいることから「民族の裏切り者」とされたのです。そのため、日本人の父を戦争で失ったり日本送還で生き別れた日系二世は、フィリピン社会で生きていくために日本人の子である証拠の書類を焼いたり、日本名からフィリピン名に変え、「フィリピン人」として生き抜いてきました。

そこで問題となるのが、「無国籍」の問題です。

反日感情の強まったフィリピンで生き抜くため、前述したように、日本人の子であることを隠し書類を焼いたり、フィリピン名に改名したことで日本国籍を証明できる十分な書類がありません。近年はフィリピン人の対日感情が改善され、日本人の子供であることを公言できますが、日本人が父親とわかれば役所からは「日本人」とみなされ、事実上の無国籍になっているケースがあります。80~90歳になった今でも日本国籍を求めている方もいます。

今回のFWではダバオに1週間滞在し、3名の日系二世の方とお会いすることができました。一番高齢だったのは92歳の田中愛子さんです。田中さんはすでに日本国籍を取得しています。戦前、ダバオ市内の日本人小学校で勉強したことから、今でも日本語を話すことが出来、インタビューもすべて日本語で行いました。愛子さんのお話を紹介しようと思います。

田中愛子さんは、熊本県出身の日本人の父とバゴボ族の母の間から生まれた方で、彼女の父は、アバカ栽培を仕事にしていたそうです。

愛子さんは、1941年12月31日、日本海軍がダバオに上陸し、1942年のお正月は奪われたと話します。彼女は当時10歳。「お正月はごちそうを食べたり、新しい洋服を買ってもらったりとても楽しみにしていたの、でも時の争いでなくなった」と語り、「その時に戦争はよくない、戦争はだめだって思った」と当時の心境を教えてくれました。

米軍がダバオに上陸したあとの1945年4月29日には愛子さん一家は、日本兵と一緒にタモガンという渓谷に避難を始めました。母が大豆を炒って持たせてくれたが、それも途中でなくなり、その後はサルや鳥が木から落とした実などを食べて空腹をしのいだと、戦時中の厳しい生活を教えてくれました。

終戦の日、愛子さんが父親に戦争が終わったことを伝えると、「ここ(タモガン)から出ていけ」と言われます。彼女の父はもう歩けなかったからです。愛子さんの兄が父を馬に乗せ、下山させようとしましたが、もう父親に力はなく、馬から落ちてしまいました。

愛子さんと家族は「(タモガンから)出ていきたくない」と泣きました。「まだ父は生きていたの、出ていきたくなかった」と当時の心境を語ってくれました。結局、愛子さんたちは父を残し、泣きながら下山、米軍のもとに収容されました。それがお父さまと最期の別れになりました。

「お父さんが亡くなって財産(遺産)がなくても、私の名前が「愛子」というだけで大財産なのね」と、愛子さんは語ってくれました。私はこの言葉に強く胸を打たれ、愛子さんに名前の由来を伺いました。すると、「きっとお父さんが人を愛していた時があったと思うの。だから私に愛子って名前をつけたんじゃないかと思っている」という答えが返ってきました。愛子さんは、「愛子」という名前だから自然と誰でも愛している、例え自分がどんなに貧しくても困っている人々に手を差し伸べたい、と話してくれました。

『「愛子」という名前で良かった、嬉しい』と笑顔で話していたことがとても印象強く私の心に残っています。

この話から愛子さんは、お父さまのことをとても慕っていて、日本人の子供であることを誇りに思っているように見えました。実際、彼女も「私は日本人。日系人で嬉しい」と語ります。92歳の彼女の話を通して、日本とダバオの歴史、戦争の悲惨さ、そしてダバオにしっかりと残っている日本人の足跡を感じることができました。

今回お会いできた3人の日系二世はみなさん、日本国籍を取得されていました。しかし、フィリピン日系人リーガルサポートセンターという日本の支援団体の調べでは、フィリピン全土で無国籍の残留日本人(日系二世)の生存者は150人ほどいて、そのうち日本国籍を求めているのは70人余りいます。彼らの平均年齢は83歳。亡くなれば、日本国籍の回復は難しく、市民団体やダバオ駐在の日本総領事は時間と闘いながら、日本の戸籍を新たに作る「就籍」実現の法的作業を進めています。このFWを一緒にした学科後輩の3年生、K.V.さんはこのところ、リーガルサポートセンターのボランティア・スタッフとして、この地道な就籍支援活動に携わっています。

中国残留日本人孤児と違い、政府の連携による一括救済がなされてこなかったフィリピンの残留日系二世。書籍を読んで知っていた問題も実際に現地に赴くことで、その問題の重さ、大きさをよりリアルに感じました。そして、この問題を多くの人に伝えていく責任、問題から目を背けない責任も強く感じています。これこそ地球市民学科の学びなのだと強く思います。

無国籍で暮らす日本人がフィリピンにいるということは、歴史でも学んでこなかったため、知らない人も多いと思います。このレポートをきっかけに、みなさんが少しでもこの問題に興味を持ち、調べるきっかけになると幸いです。

(地球市民学科 4年 海老原里美)

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

前編も是非ご覧ください。