【アークナイツ】 危機契約#7の通常ステージ「灰斉山麓」の曲について解釈してみる

危機契約#7も最終日、今回の通常ステージはなかなかギミックが難しくてたいへんでした。

そんな中でも、今回のステージ曲はとてもわたしの好きな曲調だったのですごくうれしかったです。

まぁ、攻略法を考えていると曲を聴く余裕がないことも多いのですが……

どんな曲だったか思い出せない! という方は、以下の攻略動画をご覧ください。(声や効果音はオフになっています)

今回は、この危機契約#7の通常ステージ「灰斉山麓」の曲について、どういう解釈をしたらいいのかを書いていきたいと思います。

※ステージの名前の関係で、過去のイベントストーリー「画中人」の話が出てきます。

※曲は公式ではなくわたし個人の解釈となるのでご了承ください。

舞台は炎国の「灰斉山麓」

まず、このステージの名前は灰斉山という山の麓(ふもと)なので「灰斉山麓」となっているようです。

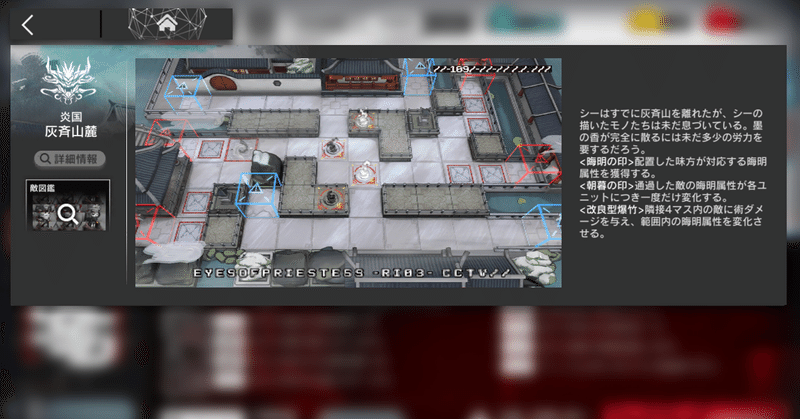

上の画像の右側の文から、画中人のイベントストーリーでシーが炎国の灰斉山を離れてロドスへ向かった後も、いまだに墨魎が住み着いているので討伐してくるのが今回の戦いということになります。

曲の特徴

つぎに、いくつか曲に含まれる特徴を挙げていきます。

※かなり詳しいことまで書いているため、途中で読むのがめんどうになったら出てくる動画だけでも聴いてもらえればなんとなく分かるかと思います。

出てくる音色

曲を聴いていて一番目立つのが、途中から入ってくる1人の女性のものらしき歌。

特徴的な声で歌詞の内容は分かりませんが、元気よく高らかに歌っているような感じがします。

そして複数の男性らしきコーラスとかけ声が、勇壮な雰囲気を醸し出しています。

抑揚をつけてメインメロディーを奏でる笛や、銅鑼(シンバルに近い音)のような打楽器の音からは、炎国のモチーフとなっているらしい中国を彷彿とさせます。

また、西洋楽器であるクラリネットやストリングス(ヴァイオリン系)、一部に金管楽器、打楽器はティンパニ(やシンバルも?)が使われているようです。

出だしのリズム部分に使われている音など、電子楽器らしき音色も聞こえます。

メインメロディーの特徴

メインメロディーの中でも、笛と女性の歌の部分は特徴的です。

言葉で説明するのがむずかしいのですが、前後の音がなめらかにつながるような弾き方・歌い方なのは、舞台となる炎国の元となったと考えられている中国の民謡などのものに似ているように思います。

例 康定情歌(こうていじょうか)

動画では同じ(?)笛らしき音の演奏も。

ここまでで、画中人のときにシーのいた炎国のモチーフの要素があることは分かるかと思います。

では、今度はどうしてこのような曲調なのかを考えていきます。

これは8分の6拍子の行進曲ではないか

わたし自分の話になりますが、子どものころマーチング(=行進曲を演奏しながら行進すること)を習っていました。

その経験があるからかもしれませんが、このステージ曲には行進曲っぽい要素が多いように感じました。

行進曲は2拍子が一般的ですが、少しレアな曲として8分の6拍子も存在します。

レアとはいっても、たいていは意識してないだけでテレビやショッピングセンターで聞いている人も多いような曲です。(下のほうの「そのほかで浮かんだ曲」でも例を挙げています)

具体的な行進曲を挙げる前に、特徴的なリズムについて少し触れていきます。

行進曲の演奏の前後では「ドラムマーチ」と呼ばれる打楽器のみの演奏があります。

例として聴いてみて下さい。

ドラムマーチ 8分の6拍子

リズムになじみがある人もいるのではないでしょうか。

この8分の6拍子のリズムは、3拍子ごとに1歩進む行進の仕方になります。

リズムは 「タンタ|タンッ||タンタ|タンッ||タタタ……」 となっていますが、「タンタ」のリズムは今回の曲のメインメロディーや伴奏・パーカッションにもよく登場しています。

(上の説明の縦線は、|(1本)が3拍ごと、もう1本加えた||(2本)が6拍ごとに挟んであります。)

このリズムが、ステージ曲の動画内にある0:25~1:29や1:43~2:17の打楽器のリズムに多く使われています。(聞き取りにくい場合はイヤフォンやヘッドフォンで聴くと分かりやすいです)

このリズムは行進曲によく出てくるのですが、動きがガチッとそろうというよりは、どこかうきうきしてスキップする、はずむような推進力と楽しさが感じられるものになっています。

具体的な6拍子の行進曲としては、ときどきCMでも使われるワシントン・ポストが有名だと思います。

スーザ: ワシントン・ポスト

こちらでは、メインメロディー、伴奏、打楽器までに同じリズムが使われており、うきうきする曲調になっているのがわかると思います。

曲の流れの特徴

また、ワシントン・ポストで曲の流れにも注目してみます。

曲の真ん中あたり(1:10~1:40など)はほかの部分と比べて少し静かになります。

それに対して、ステージ曲でも真ん中部分(動画1:29~1:43)では打楽器が上のリズムを叩くのを辞めています。

実際の行進曲では打楽器の音に合わせて行進しているため、リズムをまったく無しにすることはできませんが、曲の息抜き部分のような効果があるのだと思います。

ワシントン・ポストの作曲者であるジョン・フィリップ・スーザは、マーチ王とも呼ばれ、19~20世紀に100曲以上もの行進曲を作ってきました。

以下のリンクの「作品」内の4曲(1つはワシントン・ポスト)も中盤~後半に静かな部分が入るのが特徴的です。

テンポが同じという信頼感

さて、ステージ曲に行進曲のほかの要素はないかと思い、ステージ曲のテンポをメトロノームのスマホアプリと合わせてみたところ、重要なことに気づきました。

なんと、3拍(=1歩分)でBPM120でした。

このBPM120という数字には、行進曲にとって、ほかの曲ジャンルにはない重要さがあります。

というのも、行進曲はもともと実際に行進するために作られた曲なので、ある一定の速さで歩くように作曲され、そしてその速さも速すぎたり遅すぎたりしてはいけません。

(たとえば行進しながらドラムマーチを間にはさんで2曲以上演奏するとき、始まりから終わりまでずっと同じ速さで演奏、行進します)

そして、わたしの過去の経験では行進曲の練習のとき、速さをBPM120に合わせていたんです。

というか、楽譜にそのように指示があるんです。

これは行進曲にとってある程度一般的な速さだそうで、コトバンクには以下のようにあります。

行進曲

こうしんきょく

march

軍隊そのほかの集団を,歩調を合せ秩序正しく行進させるための伴奏用音楽,あるいはその情景を描写する芸術音楽。目的により数種に分れる。普通長調,2拍子系,メトロノーム速度は ♩=116~120,形式は複合3部形式またはその拡大形。儀式的で壮麗な戴冠,結婚,凱旋,祝典行進曲などは4拍子系,メトロノーム速度は ♩=108~112で,オペラのなかにもしばしば登場し,また管弦楽用,ピアノ用として純芸術的にも多く作曲される。葬送行進曲は,悲哀の情緒を表わすため短調,4分の4拍子,メトロノーム速度は ♩=76~80。

上の中で書かれているように、2拍子の曲では「♩=116~120」、つまりBPM116~120が普通の行進曲の速さとされています。(行進をしない行進曲ではテンポがゆっくりなことが多いようです)

実際に、ステージ曲と2つ上にあるドラムマーチの動画と同時に流すとテンポが一致していました。

タイミングを合わせるのがむずかしいかもしれませんが、PCではこのページ内で同時再生ができるのを確認できます。(やりにくい場合やスマホなどの場合は、動画を交互に聴くだけでもなんとなく分かると思います)

これらのことから、「灰斉山麓」ステージ曲は行進曲を意識して作られた可能性がかなり高いと思います。

短調の行進曲?

行進曲の要素があるというのは分かったけれど、聞いてみるとなんかちょっと違うような気がする……という人も多いのではないかと思います。

それは、一般的な行進曲が明るい曲調である長調で作られているのに対して、「灰斉山麓」ステージ曲は暗さを感じさせる曲調である短調だからではないでしょうか。

ゲーム曲には短調で行進曲をイメージしたものもある

実は、初めて今回のステージ曲を聴いたとき、三国志などのシミュレーションゲームにありそうな曲だなと思いました。

わたしはあまりやったことがないのでそれ以上調べられませんでしたが、ほかに曲調の近いゲーム曲を紹介したいと思います。

曲は、わたしが好きなポケモン超不思議のダンジョンから。

ポケダンの曲には、各ソフトのオープニング曲をはじめとして、8分の6拍子の行進曲イメージのものが多く存在しています。

聴いてもらいたいのは、下の公式PVの0:45~3:10に流れている曲です。

PVなのでナレーションなどが入っているのと、曲のテンポが速いので注意して聴いてください。聞き取りにくいので特にイヤフォン推奨。

(前奏部分のない曲です。全体的な雰囲気と、リズムパートの音を聴いてもらえればと思います)

この曲には、上のドラムマーチで使われている楽器であるスネアドラムの音が入っています。

「灰斉山麓」ステージ曲と同じく、メインメロディーにはおもに笛の音が使われ、一部のリズムにドラム系の音と合わせてストリングスが鳴っているのも似ているポイントです。

また、曲の流れとしては真ん中あたりに少しリズムパートが落ち着いて、静かな部分があるもの同じです。

曲の展開がまったく同じというわけではありませんが、曲の盛り上げ方も似ているのではないでしょうか。

ちなみに、YOUTUBE内の機能で再生速度を変更できるのですが、ステージ曲のほうを1.25倍速に設定するとさらに曲を聴いたときの印象が近くなるので比較してみると面白いです。

さて、このポケダン超の曲はゲーム中でもあるダンジョンで使われているのですが、この使用されるダンジョン名と同じ、「決戦ヶ岳」というタイトルが曲につけられています。

なんとも勇ましい名前ですね……ネタバレを気にしない方は、調べてみるのをおすすめします。

ちなみに、岳≒山なので偶然にも似たような立地でもあります。

ともかく、場面から想像するに戦いを意識した行進曲っぽい曲だと思うので、「灰斉山麓」のステージ曲にもそんなニュアンスが込められているような感じがします。

という感じですが、似ているか似ていないかの感じ方は人それぞれなのであなたがどう思うかは分かりません。

ほかにこの曲が似てるよ、というものを知っている方は、記事下のコメント欄に書いていただければ助かります(ただしネタバレはしないように)。

そのほかで浮かんだ曲

さて、解釈のまとめにはいる前に、せっかくなので今回8分の6拍子の曲で考え中に浮かんだ曲を参考として書いておきます。

意外と身近な曲がありますよ。

●映画 プロジェクトA の主題歌 「東方的威風」

1983年に香港で公開(日本では翌年公開)されたジャッキー・チェン主演の映画の主題歌。全体的には短調ですが、ドラムマーチやスーザなどの行進曲をイメージしている部分が散見されます。

●テレビ時代劇 水戸黄門 の主題歌 「あゝ人生に涙あり」

短調でテンポはゆっくり目。行進曲ではないですが、「歩く」ということに重点の置かれた歌詞でもあります。伴奏リズムはステージ曲の動画内にある0:25~0:57のリズムと比較するとかなり似ています。

●となりのトトロ さんぽ

長調。上のドラムマーチで挙げたものと同様のリズムが多く使われ、歌詞の内容からも行進曲っぽい要素があります。

●ドラえもん ドラえもんのうた

長調。今回あまり触れられませんでしたが、ステージ曲と同じく前奏の1拍ずつ音を弾くフレーズがあります。歌のリズムはさんぽと同様。

「灰斉山麓」の曲解釈:オペレーターたちの行進曲

ということで、「灰斉山麓」の曲解釈をまとめていきます。

これまで挙げてきたことがらを整理すると、

歌や楽器に炎国(中国)の要素

リズムやテンポ、曲の流れは行進曲っぽい

ゲーム曲には戦いを意識した近い印象の短調の曲もある

という3つになります。

そして、曲には演奏だけでなく、元気のいい歌や威勢のいいかけ声があるのも解釈に役立つポイントだと思います。

敵である墨魎が歌ったり行進したりするのは、画中人での彼らの様子から想像すると考えにくいと思います。

このため、この曲は味方であるオペレーターたちが山の麓まで墨魎を退治するために士気を上げつつ行進しているようなイメージのものではないかと感じました。

想像をふくらませて、歌が女性で行進曲のイメージと考えると、4月28日から開催のスタンプラリーで手に入れることができたテンニンカの新コーデで、危機契約は今回初めて連れて行けたことも関係あるかもしれませんね。

【コーデ紹介】

— アークナイツ公式 (@ArknightsStaff) April 26, 2022

テンニンカ専用、EPOQUEシリーズ「金色のマーチ」。

テンニンカ大将軍が凱旋した際に着用した礼服。整列――おかえり!

「式典が始まるよ~笛を吹いて、紙吹雪をいっぱい撒いて、さ、ついてきて!」

4月28日(木)より開催予定のスタンプラリーで無料入手可能!#アークナイツ pic.twitter.com/JyNdAQ2e3e

危機契約をがんばっている方はよくご存じだと思いますが、テンニンカは先鋒オペレーターの中でもコスト回収スピードが非常に速いため、多くの人が連れて行っていると思います。

今回わたしもこのステージでお世話になったので、もしかしたらテンニンカがこのコーデの姿で先導しながら歌っていて、ほかの人たちがかけ声を上げていたのかな、と想像しました。

テンニンカを含めた一部のオペレーターは中国語でのボイスが実装されているので、聞いてみると面白いかも……?

という感じで、テンニンカの部分はかなりの想像ですが、「灰斉山麓」ステージの曲はオペレーターたちの炎国風の行進曲をイメージした曲だと考えるのがいいと思っています。

もう一度、想像しながら曲を聴いてみませんか?

おまけ2つ

①曲を何度も聴いている中で、今回は前奏がかなり長いなと感じていました。行進曲にしては出だしが地味だし……

でも、今回のステージはギミックがほかよりも複雑で一瞬見逃しただけでも取り返しがつかないので、落ち着いた部分を多めにしてあるのかなと思いました。

プレイヤー側のことまで考えられて曲が作られている感じがして、とてもうれしかったです。

②下のリンクは、行進曲の演奏者向けの弾き方講座ですが、行進曲をどう捉えればいいかのヒントにもなっていると思いました。

取り上げられている内容を理解して曲を聴くと、より深く解釈ができるかもしれません。

過去の音楽関連の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?