【選挙ウォッチャー】 香川県のネット・ゲーム依存症条例案について。

先日、香川県議会が子どものスマホやゲーム機の使用を制限する条例案を検討することを明らかにしたところ、「とんでもない条例だ!」と脊髄反射する議員がたくさん出てきました。その筆頭が「NHKから国民を守る党」の丸山穂高議員なんですが、子どものことを思って何が最善かを考えている条例に対して文句を言う前に、「オマエのところの党首はセンター試験を間近に控えた予備校の前で30分以上も迷惑な演説をかましてるんだから、そっちの方に文句を言えよ、バカタレ!」と思います。とはいえ、この条例に脊髄反射する人たちの気持ちはわからないでもありません。どれだけスマホをイジろうと、どれだけゲームをしようと自由ではないかと。そんなところから未来のクリエイターが生まれるかもしれないんだから、お節介な条例を作るのではなく、個人に任せたらいいじゃないかという話なのだと思います。だけど、どうしてこういう条例案が考えられるようになったかって、子どもたちの健やかなる成長を願ってのことです。この条例にあるのは、お節介かもしれないけれど、県議会議員のオジサンやオバサンたちの「愛」です。もう少し冷静になって見てみましょう。

■ 香川県がまとめようとしていた条例とは?

香川県議会でまとめられようとしている条例の素案は「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」です。2月に議会に提出され、4月の施行を目指していると言いますが、最近はネットやゲームの依存症になってしまう子どもたちが社会現象になっています。そこで、香川県では日本初となる、子どものスマホやゲームの時間を制限する条例を作ろうと考えたのです。この条例では、18歳未満の子どもがいる保護者に対し、子どものスマホやパソコン、ゲーム機の使用を平日は1日60分、休日は1日90分まで。中学生以下は午後9時まで、18歳までは午後10時までにやめさせるように努力することを義務としています。ただし、「努力しましょう」というだけで罰則などがあるわけではありません。ちなみに、60分や90分という時間の根拠については、香川県で実施した学習状況調査などを参考にして適切な時間を定めたとしています。

■ 田舎のオッチャンたちの無知と炎上

この条例案が炎上したのには、いくつかの理由があります。まず、そもそも「家庭での過ごし方について政治が介入するな!」という問題があり、ただの努力義務を課すようなものであっても、家庭での過ごし方を定めるのは一線を越えていると受け取られるようです。それに加えて、この条例案を提出しようとしている議員は「最近の親が長時間労働をしているので、子どもがゲームに依存する傾向にある」と主張しており、それなら子どものゲームではなく労働環境を変えるような政策を取るべきだと批判されています。さらに、国会で「eスポーツを推奨しよう」という動きがあることに対し、「地方の現場を預かる者としては反対の方向に流れている」と真っ向から否定。そもそも「eスポーツのことをよく知らないんじゃ?」という疑惑まで持たれる始末で、ツッコミどころ満載です。本当は子どもたちのことを思ってやっていることなのに、「うるせぇんだよ、老害!」と言われて、なんだか可哀想なんですが、条例案を出している方も確かにジジィだという感じです。最近は親が制限時間を設定できる機能があったり、スマホでも利用を制限できたり、親が監視できたりする機能が設けられていて、業界としての努力も進んでいるところです。また、つい最近までガチャの確率がいかさまだったりして、ゲーム業界のモラルが問われているところなのですが、ガチャに対して無限にお金をつぎ込んでしまうシステムについては規制が遅れたまま。なにしろ、今のIT担当大臣は79歳の竹本直一おじいちゃんで、こういった改革は遅れたままになっています。そんな中で、けっこう踏み込んだ条例を作ろうとしているので、反発を受けるのも無理がない状況ではあります。

■ お節介な条例は必要なのか?

ネットやゲームの利用時間が罰則ありで縛られたりすると面倒臭いですが、世の中には、変な条例はたくさんあります。「乾杯は日本酒で!」という条例を定めているところもあれば、「乾杯は地元産の牛乳にしましょう」というところもあります。それこそビールで乾杯しようが、ハイボールで乾杯しようが、「そんなもの自由だろ!」の一言で片付く話ですが、わざわざ日本酒やビールと定めるのは、その土地が日本酒や牛乳の産地であり、これは地場産業を盛り上げようというメッセージが込められています。自由が制限されるから反発が生まれるわけですが、考え方によっては、牛乳で乾杯するよりネットやゲームの制限時間に努力義務を課す方が、よっぽど世の中のためであると言えます。厚生労働省の調査によると、2017年の時点で中高生の約93万人が「ネット依存」の状態にあり、久里浜医療センターの調査では、そのうち90%は「ゲーム障害」であると考えられています。ネットやゲームがやめられない子どもがたくさんいるのです。子どもに健全に育ってほしい大人はどうするべきか。これを考えたのが香川県議会の「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」なのです。

■ ギャンブル依存症につながる大問題

まさに今、カジノをめぐって便宜を図ってもらいたい中国企業から複数の国会議員が賄賂を受け取っていた問題が報じられていますが、カジノができるとギャンブル依存症の人が生まれてしまうことが問題視されています。既にパチンコや競馬などにのめり込んでしまうギャンブル依存症の人はたくさんいますが、さらにギャンブル依存症の増加に拍車がかかるだろうと言われているのです。そう滅多なことではパチンコも競馬もやらないという人たちからすると「意志が弱いからそうなるのだろう!」と思うかもしれませんが、なんと、厚生労働省はギャンブル依存症の治療に保険が適用できるようにする方針を示しました。いまや国民病と言っても過言ではない「花粉症」を保険適用外にしようとして、約600億円の医療費を削減しようとしているのに、ギャンブル依存症は、れっきとした「保険が適用される病気」と認定されることになります。ただ、このギャンブル依存症は「治りにくい」ということもわかっていて、これもまた専門家たちの頭を悩ませています。1月11日の朝日新聞に特集記事が載っているのですが、「ギャンブル依存症の治療プログラム」を受けても、約6割は半年以内に再びギャンブルの世界に戻ってしまうといいます。つまり、ギャンブルの世界から足を洗えるのは半分にも満たないということです。ただ、この治療プログラムを受けなかった場合に足を洗える人は、たったの2%しかいないということなので、治療に効果がないわけではありません。僕たちの大好きな田代マーシー先輩が何度も何度もクスリに手を出しては刑務所にぶちこまれる姿を見て、「クスリから抜け出すというのは大変なんだな」と実感しますが、クスリほどの強い依存性はないにしても、やっぱり「依存症から抜け出す」というのは並大抵のことではないのです。そして、これからの子どもたちは物心ついた頃にはカジノがあって、製紙会社のボンボンが喜んでBETしているのが当たり前の世界で生きていくわけです。子どもの頃からネットやゲームから抜け出せない依存症の英才教育状態の子どもたちが、やがてカジノの味を覚えたらどうなってしまうでしょうか。スマホゲームのガチャを引いて、SSR(ダブルスーパーレア)のアイテムを出して脳味噌が「アハッ!」ってなっちゃっている子どもが大人になった時に、カジノで綺麗なフルハウスを出して大量のチップをゲットしたら、そりゃ脳内に出てはいけない液体がドクドクドクドクって溢れても不思議ではありません。もしかしたら「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」のような条例というのは、これからの子どもたちを守るためには必要かもしれない条例案なのです。

■ 脊髄反射する丸山穂高議員

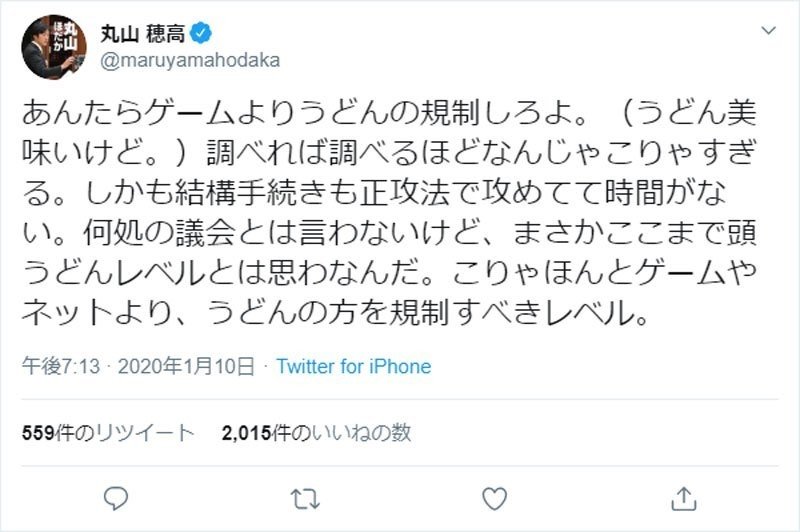

事の発端は、コミケの前で表現の自由を訴えて人気になっている山田太郎議員が「誰の何のためなのか甚だ疑問」と書いたことなんですが、義務を課すと言っても「努力義務」であって罰則があるわけでもなく、牛乳で乾杯するのと変わらないのですが、「誰の何のためなのか」と言えば、ネットやゲームの依存症になってしまうかもしれない子どもたちのための条例です。最初からそう書いてあるんだから「読めよ!」の一言です。そして、これがネトウヨ人気を集めるチャンスだと踏んだ丸山穂高議員が、さらに脊髄反射のアホアホ発言を連発していきます。将棋依存症やカードゲーム依存症よりネット・ゲーム依存症になる子どもが圧倒的に多いから、気を付けなければならないわけで、そんなことも分からない奴が国会議員をやっているのが今の日本です。

何のためにパブコメが用意されているのかって、賛否両論ありそうなものに対して、みんなが意見を言うためです。せっかくパブコメが募集されているのに、わざわざ「議員に電話をかけろ!」とネトウヨに呼び掛ける丸山穂高議員。こいつら、基本的に業務を妨害することしか考えていません。これで煽られたアホのネトウヨが本当に電話をかけちゃうんです。

「手続きが正攻法」と言いますが、オマエの所の政党が正式な手続きを踏まずに反社会的な行動を繰り返しているだけで、普通はこうやるんです。しかも、国会議員のくせに、子どもの健全な育成に取り組もうとしている地方議会に対して「頭うどんレベル」などとバカにしているんですから、「おっぱいレベルの頭のくせに、どの口で言ってんだ、バーカ!」です。

「ゲームから興味を持ち始めて、とうとうAIを作り始める天才小中学生がいる」という話を持ち出していますが、そんな人はごく一握りです。そんなことを言ったら、カジノで大当たりして豪邸に住んでいる人もいるでしょうし、競馬で高級車を買った人もいるでしょう。しかし、大抵の子どもはネットやゲームの依存症になってしまうわけで、子どもたちの運命が不幸な方向に変わってしまうかもしれない。だから、オジサンやオバサンたちがどうにかしようと、わざわざ条例を考えたのではありませんか。ちなみに、丸山穂高議員は、どこからどう見てもアルコール依存症で、多くの人が口を揃えて「治療を受けるべきだ」と言っているんですから、また新しい問題を起こして社会に迷惑をかける前に「まずはオマエが病院に行け!」です。

■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

滅多なことでは注目されない香川県議会が、突然、ネット民たちの怒りを買って大炎上することになりました。いくら努力義務とはいえ、「なるべく短くしましょう」だったら理解も得られそうですが、「1日60分まで」とか言ってしまうと、そういえばお母さんに同じことを言われた子供の頃の記憶が蘇って、「うるせぇ、ババァ!」みたいなメンタルが発動してしまう人もいるのだと思います。あまりに炎上してしまったことを受け、この条例案がどんな着地を見せるのかというところは注目なんですが、2019年5月にはWHO(世界保健機関)が国際疾病分類の中の新たな病気として「ゲーム障害」を盛り込むと決定しました。これはもしかすると、香川県だけでなく日本全体で取り組まなければならないかもしれない問題なのです。

ちなみに、このゲーム依存症をなくすための条例案を取りまとめる会長に就任しているのは「真正保守」を自称する、自民党の大山一郎先生です。中央との太いパイプで香川を創生すると言いながら、しっかり安倍晋三総理と握手している写真を載せてしまうぐらいに、ネトウヨのオイニーがプンプンするオジサンなんですが、大山一郎先生は2003年に県議に初当選、2019年には第91代香川県議会議長まで務められているベテランです。現在、ネット・ゲーム依存症対策議員連盟、拉致問題早期解決促進議員連盟、教科書問題を考える会で会長や副会長をしているそうです。歴史を修正するタイプのネトウヨなのに、ネット民から嫌われるような条例を作るのに一生懸命なところがスゴいですが、それでもよく議論することは大切でしょう。最初から「とんでもない条例だ」と切って捨てる必要もないし、最も大切なことはどうすれば子どもたちのネット・ゲームの依存症を減らせるのかを考えることではないかと思います。

いつもサポートをいただき、ありがとうございます。サポートいただいたお金は、衆院選の取材の赤字分の補填に使わせていただきます。