人生初の文学フリマで私は売り子を追い出した

先日、一冊の本が出来上がった。『SCALY FOOT①』である。

SCALY FOOT。ケモノが暮らす架空のスラム街「ガラ通り」を舞台に個性豊かなキャラクターたちがそれぞれの暮らしを送る、アングラ日常群像短編。カクヨムなどの投稿サイトで書き溜めていたものを加筆修正して本にしたものである。そこらへんの死体をバラして密売するような話を日常群像短編と銘打っていいのかは分からなかったが、作ってしまったものは仕方ない。なので売ることにした。

あらゆる文芸作品の祭典、文学フリマで。

そもそも文学フリマとは

世の中には創作に特化したイベントが無数にある。コミティアしかり、デザフェスしかり。なかでも文学フリマは、その名の通り、作り手自らが「文学」と信じる作品を頒布する文学作品展示即売会である。

文学フリマは、作り手が「自らが〈文学〉と信じるもの」を自らの手で作品を販売する、文学作品展示即売会です。

小説・短歌・俳句・詩・評論・エッセイ・ZINEなど、さまざまなジャンルの文学が集まります。

同人誌・商業誌、プロ・アマチュア、営利・非営利を問わず、個人・団体・会社等も問わず、文芸サークル、短歌会、句会、同人なども出店しています。参加者の年代は10代〜90代まで様々です。

現在、九州〜北海道までの全国7箇所で、年合計8回開催しています。

今回参加したのは2023年5月21日(日)開催の「文学フリマ東京36」。

開催場所は東京流通センター。各種同人イベント、また空港快速で羽田へ向かう際のモノレール通過駅としておなじみのあの建物である。

東京ではだいたい5月と11月の年2回開催することが多いらしく、全国7ヵ所の中でぶっちぎりの開催数を誇る。そのためか規模もすさまじく、なんと今回の文学フリマ東京36(以下文フリ)では出店者と来場者あわせて11279名もの方が参加されたとのこと。いちまんいっせんにひゃくななじゅうきゅう。東京ドームのアリーナ席がぎっちり埋まる数の人が東京流通センターに大挙して押し寄せるのだ。黒山のような人だかりが世にも珍しい書籍の数々を求めて四方八方から襲いかかる修羅の国。生き残るのは強者のみ、死にたくなければ立ち向かえ、それがこの国のただ一つの掟である。うそです。作者さんとじっくりお話しながらレア書籍をパラ見して買える穏やかなイベントです。

とはいえ、初参加した文フリの混み具合はちょっと異様なほどだった。デザフェスより多少少ないくらい、という肌感はあったように思うが、閉会ギリギリまで常に接客をしているような状況である。お昼は抜きか持参のカロリーメイト、下手するとお手洗いにも行けない。たぶんソロ参加のブースはほとんどそんな状況だったのではないでしょうか。

なんかもっと、こう、本好きな人々が言葉少なにブースへ立ち寄り、言葉少なに一冊ニ冊を立ち読みし、気に入ったものを言葉少なに持ち帰る、そんな平日昼下がりの私立図書館を思わせる懐かしくもセンチメンタルな風景を想像していたところに待ち受けていたのが熱気と狂気がうずまくあの修羅の国だったのだ。文フリ出店準備をしていた頃はまさか文芸作品の即売会がそんな苛烈きわまる環境だとは思いもせず「無料配布だけでもはけたらいいな」とのんびり構えていたのだが、これが後に思いもよらぬ事態を招くことになった。

※ちなみに今回の文フリへの参加者数は過去最多とのことです。納得。

文フリに持って行ったものたち

そもそも私が何を書いているのかというと、いわゆる一次創作小説である。

治安の悪い架空の街を舞台にした「SCALY FOOT」シリーズ。

見習い神父が悪魔と協力して事件を解決するファンタジーミステリー「ラントバルト奇譚」。リンクから各創作のHPに飛べます。宣伝でした。

上記の創作に関連して、これまでに5冊の本(うち一冊は共作)を書いた。いずれも通販サイトでの頒布や実店舗での委託販売をしており(詳しくはここを見てもらえたら嬉しいです)、うち1冊は2版まで出ている。わあい。活動はちまちま行っているのだが、それでも文芸専門のイベントに出るのは初めてのことである。

文学の祭典である。なにが売れるか分からない。なので作品をあるだけ持って行った。

書籍は以下の通り。上の3冊は文庫本である。

■「SCALY FOOT❶」 20冊

■「あなたは 東興随筆集」 15冊

■「ラントバルト奇譚」 4冊

■「DOROME ZINE」 10冊

■「妄執堂」 4冊

ほかはメニュー表にあるグッズ類。

とりあえずこれだけ持っていくことにした。なお「ラントバルト奇譚」と「DOROME ZINE」は関連商品ということもあり、同時購入で2000円ポッキリという当日の朝決めた販売メニューも追加した。ドタンバで決めること、よくあるよね。

イベントではなるべくキリのよい金額での頒布が好まれると聞いたことがあったので、購入金額を調整するためのプチプラグッズも持っていくことにした。書籍とグッズで合わせ買いができるように……と思ったのだが、正直、初見の方にはグッズはほとんど売れなかった。

考えれば当たり前の話である。

そもそも来場者が文フリに何を求めているかといえば一も二もなく書籍のたぐいだろう。だって文学のフリーマーケットなんだから。泥眼書房の創作についてあらかじめご存知の方であれば書籍とあわせてキャラグッズもお買い求めくださるかもしれないが、ブースに来訪される方の大半は泥眼書房という名前を初めて聞くであろう方なのだ。そんな中で「小説の関連グッズもこれだけありますよ」とキャラものをアピールしたところで「まだ内容知らないのにキャラグッズまで買ってもなあ……」となるわけである。そりゃそうだ。今回、書籍「SCALY FOOT❶」をご購入の方にノベルティとしてキャラのイラスト入り名刺を配ったのだが、買ってくださった方の中には「まだ内容知らないから渡されても……」というご意見の方もいらした。正直まずったなあ、と思った(し、そうした生のお声をいただけるのは対面イベントならではなのでめちゃめちゃありがたかった。この章をあのお兄さんに捧げます)。

もちろん「かわいいですね!」とグッズに目を留めてくださる方も多くいらしたが、狭いブースにあれこれ商品を広げると肝心の書籍に目がいかない。よほどビジュアルを売りにしている作品以外は、少なくとも文フリの場においてはおとなしく書籍一本で勝負したほうがよさそうに思った。ブースの半分グッズで埋めるのはちょっと多かったな。あくまで個人の感想だけども。

開場前の準備あれこれ

当日のスケジュールは以下の通り。

※イベントごとに変わる場合もあるので、あくまで今回の例です

8:20〜 当日設営時間

10:30〜 出店者入場開始

12:00〜 開場、一般入場開始

16:30〜 見本誌コーナー終了(イベント閉場30分前)

17:00〜 閉場、撤収作業

イベント自体は5時間程度だが、設営や撤収の時間を含めると結構なボリュームである。ちなみに設営準備のボランティアは任意だが、参加しておくと開場設営が終わった後で出店者入場よりも早めにブースの設営に移れるため、ちょっぴりお得である。

私が会場入りしたのは9:30過ぎ。もう準備が終わっていたらどうしようかとも思っていたのだが、長机や椅子の設置は終わっていたものの軽作業の準備はまだそこそこあった(なお会場によっては当日設営がないこともあります)。

設営中に知り合った参加者さんと話が膨らむこともあるので、これも面白い出会いのひとつ。壁面へのポスター貼りやゴミ捨て場の準備、パンフレットの用意といった軽作業もあるので、体力に自信がない方でも安心である。なにより他の出店者やボランティアスタッフとの一体感が半端ないので、軽作業のみの参加でも結構気持ちがアガる。これで早めに準備できるぜというスケベ根性込みで参加したのは否めないが、次回また参加する時はぜひまたボランティアとして(できれば当日設営の最初から)参加したい。

これだけで一仕事やりきった感があるがそうだ、ブースの設営これからやるんだ……。

ということで設営したブースがこちら。

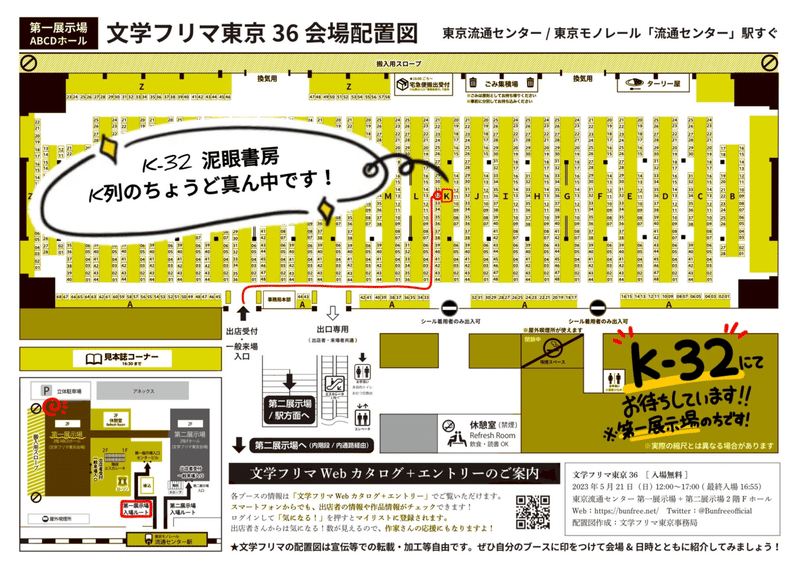

今回は第一展示場、K-32にて設営しました。

ブースの大きさは1ブースにつき長机半分。狭いように見えるが書籍販売がメインのサークルなら問題ない大きさで、文庫本であれば6種類くらいは並べられる。逆にやれ書籍だグッズだペーパーだ無配折本だなどと張り切るどこかの強欲な個人サークルはギリギリになっても設営が終わらず結構痛い目を見た。あまりものを置き過ぎると訪問してくれた方の視線もブレるし、売り手も案内しづらいです。ブース設営は引き算と心得よ。はい。

なおブース内には椅子の数だけしか人が入れず、1ブースにつき備え付けの椅子は一脚、追加で2脚まで椅子を入れられる。売り子を呼ぶなら椅子の追加はマストなのだがその肝心の追加椅子手配をぬかった私は売り子役を引き受けてくれた友人をブース外におっぽり出し、用があるまで会場内をぐるぐる巡回してもらうという史上稀に見るトンチキ運営をすることとなった。友人には本当にすまなかったと思っています。反省しましょう。それと頻繁な入れ替えは近隣ブースの迷惑になりかねないのでなるべく控えましょうね江古田さん。はい。

ポスターをくくっているのは100円ショップで揃えたスチールラック。留め具含めて全部で1500円くらいだっただろうか、うまくカスタマイズすることでポスター掲示と小物置きが同時に作れる優れものである。記事の後半に参考記事を引用します。

上部に伸びている支柱へ紐を渡してポスターを吊るし、ラックの上段には名刺や筆記用具、差し入れなどのイベント用品を置いた。下段にはグッズやZINEなどの商品を置くようにしたのだが、これが大正解。

ブースごとに机が独立しているデザフェスと異なり、一つの長机を他ブースと共有するイベントでは、机を揺らすと最悪の場合となりのブースの設営を崩してしまう場合がある。机の下に在庫や荷物を置くと取り出すたびにゴソゴソすることになるので、今回このラックを用意して本当によかったと感じている。なお申し込み時に2ブース分の料金を支払えば長机をまるまる使用できますが、皆さんだいたい1ブースでした。

微調整に次ぐ微調整を繰り返してようやく完成したのは開場10分前。お隣さんへの挨拶も済ませ、いよいよ開場になったものの……。

開場するなりクライマックス

12時、一般入場開始。今回の会場は第一展示場と第二展示場に分かれており、規模的には第一展示場のほうが倍ほどに広く感じる(あくまで体感だけれど配置図を見てもそのくらいっぽい)。

開場するなり、手に手にパンフを持った人々があとからあとから途切れなく流れ込んでくる。あ、来た、と思うなり通路がわんさか人で埋め尽くされあとはもう右見ても左見ても人人人、である。その勢いがちょっとすさまじく、日本全国からこれほどの人が文芸作品を求めて押しかけてきているのかと半分くらい夢を見ているような心地だった。

しばらくあっけにとられていたがそんな状態でも参加者はやってくる。うれしいことに文フリ初参加にも関わらずロゴや文庫本、手書きのPOPに目を留めてくださる方が大勢いらっしゃり、偶然足を止めてくださったプロの小説家の方と紙本のこれからについてお話をする機会さえあった。ちなみに今回持ち込んだ本の中で一番ウケたのは巻末の広告ページと後書きでした。この装丁、い、いったい何川ホラー文庫なんだ……?

最初はテキパキさばけていたが、2時間ほど経ったころに流れが変わってきた。

なんか、時間が経てば経つほど、ガンガン人が来る。

何をあたりまえのことを、と思われるかもしれないが、私の見立ては

開場→顔見知り、目当ての方がいらっしゃる→少し落ち着くからそのあたりで挨拶回り

というものだった。これが蓋を開けてみると全然違う。おそらく開場直後に会場へ入ってきた人々は、スタッフに誘導されるままとりあえず一番近いブースから、という形で各通路へ流れてきたのだろう。そして会場内で改めて配置を確認し、道中のブースに立ち寄りながらもめいめいが目当てのブースへと本格的に向かい始める。それが開場からだいたい1〜2時間後くらい。時間が経てば落ち着くどころか、時間が経てば経つほどブース目当ての来訪者が増えてゆくのだ。開場時間さえ過ぎりゃそんなに混み合うわけなかんべ、という上記の見立ては完全に間違っていた。

泥眼書房のブースへ立ち寄ってくださった方に何を見て来訪したかお聞きしたところ、だいたい14時ごろから「Twitterでリツイートが回ってきたので」「webカタログを見て」という、事前にリサーチを済ませてきた方が増え始めた。ぐるりと他ブースを回ってきたであろう方がいよいよ泥眼書房ブースへたどり着き始めたのだ。嬉しい悲鳴とはまさにこのことで、予想外の事態に喜びを隠しきれないものの、こうなるともういつ顔見知りやフォロワーが来訪するか分からないのでブースを離れるわけにはいかない。文フリ開場時からブース外に放り出したままの売り子(ブースへ戻るたびに私が接客をしているので仕方なく人混みへ消えていくのを延々と繰り返していた)に時々お茶を差し入れしてもらいながらひと段落ついた頃には15時過ぎ。ちらほら撤収を始めるところも出てきた、もう時間がない。

財布と差し入れのほっとアイマスクを引っ掴み、私は売り子の友人に初めてブースを預けた。念願の挨拶回りとお買い物タイムである。

なお私が離席した直後、懇意にしているフォロワーさんがブースに来訪されたと後から聞かされました。人生そんなもんです。

出店者の文フリ買い物必勝法〜もう諦めろ〜

言いたいことは見出しに尽きます。以上。

もう少しきちんと書く。

■Webカタログを駆使すべし

■それでも回れないブースが出ると覚悟すべし

■売り子を任せられる人(あるいは買い物回りをしてくれる人)を募集すべし

ありとあらゆるジャンルが集い、千単位のブースが軒を連ねる文フリに初見で飛び込むのはあまりに無謀である。だが、これを攻略するための非常に便利なものがある。

文フリ公式のWebカタログである。

利用には会員登録が必要だが、このWebカタログを用いることで事前に来訪予定のブースをピックアップし、さらにブース番号順にソートできる。一般参加される方はもちろん、挨拶回りのため、出店するフォロワーの屋号とブース位置をおさえておきたいという時にとても役に立つのだ。さらに事前に商品情報を登録してあるカタログなら商品の販売価格も一目瞭然、これさえあれば広い会場の中でも安心である。

人が溢れかえる、だだっぴろい会場の端から端までを駆けずり回れるかは別として。

第一展示場はとにかく横に広い。ワンフロア4500㎡という都内有数かつ規格外の広さを誇る会場を文フリではフル活用している。おまけに会場内は前後左右ごったがえす人の海、そんな中で目当てのブースが会場の右端と左端にあったならあまりの距離感にただ絶望するしかなく、いくら頼れるWebカタログくんでも物理的距離ばかりはどうにもできない。頼れるのは己の足と体力のみである。やはり文フリは修羅の国目星を付けていたブースを回ることはできても、気になったブースに立ち寄って試し読み、なんてことは私は到底できなかった。なんせ挨拶回りだけで1時間以上かかったんだから。

そしてブースを訪問するごとに肩に掛けたpixiv小説の不織布バッグがどんどん重みを増していく。クリアファイルは無配のペーパーで満杯、千円札がギチギチだった小銭入れはいつの間にかすっからかんである。

決め打ちして、なお回りきれず諦めたブースがいくつかある中で、これである。体力がもたない。

重ねて書くが、一般参加でもない限りブースを眺めてふらっと目についた作品を吟味、なんてのは(少なくとも私は)無理である。この瞬間にも私のブースに人が来ているかもしれないというプレッシャーに私は負けた(売り子の友人はイベント参加が初めてなので任せきりにはできない)。実際あいさつ回り中に、絶対に買おうと思っていたブースの方がちょうど不在で泣く泣く購入を諦めたりもしたのだ。もし今のような不在時に自分のブースで同じことが起きていたらと思うと……ああああ……。

もしかしたら地方開催の文フリではいくらか勝手が違うのかもしれない(参加された方のツイートをいくつか読んでみたところ、やはり「今回の混み具合はすごかった」という感想がけっこうありました)。

11月開催の文フリ東京37ではキャパをさらに増やしての開催らしいが、それでも人の入りがどうなるかは分からない。もしあなたが文フリ初参加をもくろむのなら(ブースの規模にもよるが)売り子として参加してくれる人をひとり募集したほうがよい気がする。

あとは当日のためにできる限り体力を温存しておくべきである。たとえ決め打ちで厳選して購入したとしても、紙の本は、重いぞ。

※なお挨拶回りの必要性について。

SNS上で多少なりとも交流がある方に直接お会いしてねぎらいたい、という私個人のわがままなので、するしないは個人の自由かと思います。挨拶に来てくれなかったから失礼、ということでは全くないと思う。あの環境、ソロ参加なら絶対に自分のブースからは動けない。

また、差し入れだけで買い物をしないというのが失礼かわりと迷ったのですが、訪問先の全てのブースで買い物をするというのはさすがに現実的ではないので(あの場だけでも石油王になりたかった)、最初に「差し入れだけお渡ししたくて……」とお伝えするようにしました。ご不快に思われた方がいらしたら本当に申し訳なく思います。

ちなみに私はお買い物がなくても名刺一枚、ペーパー一枚持っていっていただけるだけで本当にうれしいので、泥眼書房ブースへご訪問の際は遠慮なくお持ちください。

そして閉場、長いようで短い5時間

ようやっとブースに戻ってきた頃には16時ちょっと過ぎ。長い1日もいよいよ終わりに近いが、文フリ事務局からの事前の案内にもあった通り、この時間からでも来場される参加者はけっこういらっしゃる。もし売り物(それか無配ペーパーなど)が残っているなら、できるだけ閉場まで残っていたほうがよいだろう(帰り際にペーパーだけふらっと持って帰る方もいらした)。

また見本誌コーナーは閉場30分前に終了するので、見本誌の収蔵(新刊は日本大学藝術学部文芸学科資料室に収蔵されます)を希望しない方は忘れず回収しよう。

とはいえ、自分の書いた本を研究資料としてしかるべき所で保管してもらえるチャンスなので、できれば収蔵したほうがよいと思う。私の書いた本はいま日大にあるのだ。ウソのような話である。

閉場後は出店者みんなで机や椅子を片付けて(自分のブースの椅子と机をたたんで脇によせるだけで大丈夫でした。これも会場によって違うかもしれない)記念すべき私の文学フリマ初出店は無事に終了。あまりに濃密な5時間であった。

開場準備から数えれば8時間あまりの出来事。気付けば私は浜松町行きのモノレールの中で、すっかり軽くなったキャリーケースを脇に「#文学フリマで買った本」のハッシュタグを巡回していた。SNSに上げられている数々の書影の中には私の本もあった。私の書いた本が、確かにほかの誰かの手に渡っている。つい数時間前まで自分のブースでいろいろな方と触れ合っていたのが幻のような、まるで遠い昔のことのようだった。

文学フリマ東京はとにかく混む。5時間ぶっ通しであの場にい続けるのは気力も体力もいる。しかしそれ以上に、言葉ではとうてい言い表せないくらいのわくわくするような楽しさ、一万人の創作者たちから放たれるカラフルな熱気に満ちあふれているのだ。現在早くも11月開催の文学フリマ東京37への案内が始まっているが、きっとその頃の私は自作の書籍で満杯のキャリーケースを携えながらいそいそと東京モノレールへと乗り込んでいるのだろう。

どうか楽しんでくれ、11月の自分。椅子の追加を絶対に忘れるなよ。

おまけ〜参考記事とか〜

なおブース設営に使った例のスチールラックだが、以下の記事を参考にさせていただいた。

吉祥寺の文芸同人専門シェア型本屋「招文堂」の運営をされている、やまおり亭さんの記事である。

なおこの記事のポスタースタンド、けっこう高い。

実はこの記事が書かれた時はコロナ禍の前で、今より通路の幅が狭かったために来場者の目線が上へと向きやすく、そのためにポスターを高めに掲示していたとのこと。通路の幅がある程度確保されている昨今の文フリ会場では、画像の通りにセッティングすると高すぎるかもしれない……と、やまおり亭さんより直々にアドバイスをいただいた。

スタンドの高さは柔軟に調整できるようにしておくとよいかもしれない。

次回はぜひ布ポスターを貼りたいな……という欲望がじわじわ込み上げてきたのであった。

江古田にコーヒーおごってあげてもいいよ、という方はどうぞこちらから。あなたの善意がガラ通りの取材を後押しします。