1on1 の満足度を上げるために事前検死をした

先日 Youtube の PIVOT というチャンネルにて、株式会社 Momenter 代表の坂井風太 氏が「Z世代がたった数年で会社を見切る理由」について説明されている動画を拝見しました。

本動画の中で解説されていた組織効力感や経験学習の話が大変腑に落ちるものだったため、本記事ではそれらを達成するための手段として 1on1 をテーマに自分の所感を言語化してみました。

私自身は組織心理学等の専門知識について全くの無知であり、1on1 のメンターおよびメンティーとしての経験も圧倒的に不足していますが、歳を重ねるにつれて部下や後輩に対して指導する機会が増えていくと思い、いま一度自分の考えを整理したいと思います。

なお本記事の記述内容は、自分自身に不足している項目でもあり、自身が所属するコミュニティへの批判等は含みません。また本記事における言及は著者によるハルシネーションを含むため、情報源等をご確認ください(引用漏れ等ありましたらご連絡いただけますと幸いです)。

事前に参照されたいページ

背景

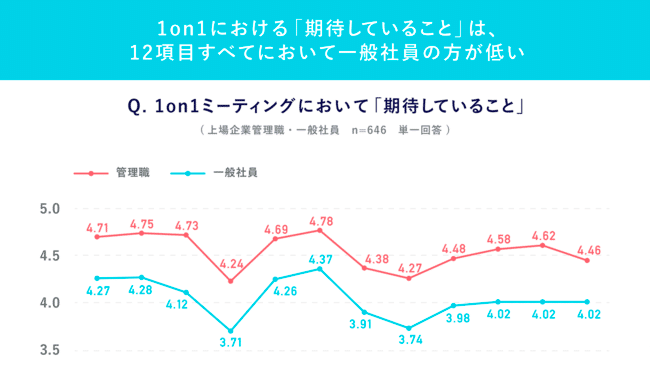

2021 年度の現 Unipos 株式会社 による上場企業に勤務する 20~60 大の管理職 325 名および一般社員 324 名に対する「1on1 ミーティングに関する実態調査(参考: PR TIMES)」では、1on1* に期待する要素全てにおいて 上司よりも部下の期待値が低い と指摘しています(下図引用)。

*1on1 … 給与査定面談、目標設定面談、評価面談とは異なる上司と部下が1対1で定期的に対話する場・機会

せっかく 1on1 という時間を設けているのに部下の期待値が低いというのは勿体無いですよね。以降ではタイムパフォーマンスの高い満足できる 1on1 を実現するために何について考えるべきかについてまとめてみます。

事前検死

プロジェクトマネジメントの文脈における 事前検死 とは、プロジェクト開始前に「今が 1 年後だと仮定して、本プロジェクトが失敗したとします。どのように失敗したか簡単に説明して下さい。」というように、失敗の原因を考えることでプロジェクトのリスクやその回避方法について理解を深める方法を指します。

1on1 は独自性がないのでプロジェクトとは言えませんが、以下では 1on1 において自分が上司となった際、1on1 を適切にリード出来ない原因について深掘りします。

01. 不適切なスケジュール・時間管理による自然消滅する

【状況】

・次回日程が調整されず突発的に設定される

・リスケ対応を決めず 1on1 が開催されない

・時間通りに終わらずタイパが悪い

【原因】

・業務上における 1on1 の優先度が低い

・上司の担当数が多く部下一人のスケジュールを把握できない

・部下も忙しくリマインドを忘れてしまう

【対策】

・1on1 発足時に部下と開催頻度・リスケ対応を決めておく

・1on1 開始時に次回日程を決めておく

02. 他会議と内容が重複し 1on1 の目的が失われる

【状況】

・部下のタスク進捗報告が淡々と行われ部下がやりがいを感じない

・単なる雑談会となってしまい 1on1 の目的が見失われている

【原因】

・1on1 の目的が組織で共有されず上司間で対応に差が生じる

【対策】

・作業進捗報告等が 1on1 の大半を占有する場合は別会議体を設ける

・1on1 の在り方が軽視されない範囲で目的が達成可能な時間枠を設ける(雑談はパーソナルな関係性を構築する上で重要な手段の一つだが、1on1 本来の目的を見失わないための時間枠は確保しておく)

【備考】

・1on1 の目的は組織で異なると思いますが、著者は以下を支持しています:

❶ メンバーが「毎日、心身ともに健康で、楽しく、成長しながら働ける」ように、"私が" 皆と効果的にコミュニケーションして、良い組織を作り・運営をしていくためには、どのような改善が可能かを確認する

❷ メンバーが抱えている、緊急ではないが重要な「気になること」(問題)に対して、"私が" 実行できるアクションがないかを確認する

03. ヒトとしての在り方が欠如される

【状況】

・私的なことに過度に立ち入られ部下が苦痛となっている

・上司のマウンティングによって部下の自尊心を配慮しない

・部下の成長促進が先行し求められていないコーチングを行なってしまう

【原因】

・1on1 の短時間で信頼関係を醸成しようとしている

・勘と経験と武勇伝による生存者バイアスに頼ってしまう

【対策】

・無意識にパワハラや承認欲求の押し付けが発生していないか内省する

・部下にしかできないことに目を向け、相互尊重を目指す

・他人の意識改変は困難だと自覚する(セブンヒッツ理論と同様)

04. 話のネタがなく会話が続かない

【状況】

・「最近どうですか?」という浅慮な問いかけを行ってしまう

・見切り発車な進め方によって部下の考えが整理されずに終了する

【原因】

・部下も上司もコミュニケーションのための下準備を怠っている

・ゴール設定を決め、誰のために何の話かを明確にする

【対策】

・部下の自発性に過度な期待しない

・上司側も話題提供のための準備をしておく

・自分の育成キャパシティの狭さを世代のせいにしない

・議題が準備されない場合は 1on1 による本会の目的をはじめに設定する

・部下への依頼はアクションアイテム・工数や期限・期待値を明示する

・前回議論に対する適切なフォローアップにより実行結果を把握する

【備考】

・部下が相談内容や目的を整理している場合は問題にならないが、上司側も話題提供のために日頃から部下に関する事実を記録されたい:

(引用)長村, 紺野, 鈴木 (株式会社EVeM), 「結局何が言いたいんですか?」と思われるフィードバックの特徴 メンバーに納得感を与える「伝え方」のプロセス (2023), logmi

05. 言っても無駄と思われている

【状態】

・上司が内職しており相談しても聞いてくれているのか分からない

・1on1 開催が目的となり部下の要望に対する上司のアクションがない

・部下が言っても無駄と思っており対話を諦めている

・部下の潜在ニーズに対して適切なフィードバックを提供できない

【原因】

・コミュニケーションの在り方を軽んじている

・上司が 1on1 から見つけた課題に対してアクションしない

・メンター・メンティーのマッチングが不適切である

【対策】

・上司は全力で聴講の姿勢を示し、議事録は必要最低限とする

・日頃から上司がボール拾い等の行動力を部下に示す

・対応可能な時間帯であれば部下の相談等は即応答を心がける

・ステークホルダは専門性・キャリア感に親和する人を 1 人以上選択する

06. 組織の文化や方向性の違い

【状況】

・組織がオープンな文化を推奨するが 1on1 では指示や評価が中心となる

・組織のターンオーバが頻発しており継続性が損なわれる

【原因】

・1on1 が組織の文化や価値観と合致しない

【対策】

・経営層・ミドル層・新卒層でで 1on1 の重要性や価値観を共有する

・PR しやすい空中戦(評価制度見直しや 1on1 の実施)だけでなく、地上戦(日々のコミュニケーションなど)から対策を行う

満足度の高い 1on1 を達成するために

## 自己や周囲の学習スタイルを把握する

就活で自己分析をしたのに自己を見失っている社会人がいるのはなぜか?

明確な答えはないですが著者は「〇〇 タイプのような自己分析の結果(学習スタイル)を自己で完結しており、全タイプの特徴を把握できていない、また組織および組織のメンバーと照らし合わせることができていないため」と考えます。コルブは学習スタイルを 9 つに分類しています。

自己と他者の学習スタイルを把握することで適材適所による組織効力感の向上が実現できる

デイヴィッド・コルブ, "最強の経験学習", 辰巳出版, 2018

学習スタイルを把握する嬉しさ は以下で記述されます(コルブ+'18):

自己の学習スタイルを把握することで長所と短所を見極める

学習スタイルの違いを受け入れることで、①他者とのコミュニケーション摩擦が発生している原因を理解したり ②自分の弱みが他者の強みで補われていたり他者の弱みを自分の強みで補っていることに気づく、メタ認知を養うできる

他者の学習スタイルを理解し、状況に応じて自己の学習スタイルを二次的に使い分けることで、学習過程の様々なステップで誰がリーダーシップを発揮できるか分かり、「このチームならできる」という組織効力感を向上できる

## 経験学習

個人の能力開発の影響度合いについては、ロミンガーの法則が言及されることがあります。これは「成長因子の割合が 7 : 2 : 1 = 業務経験 : 薫陶 : 研修 に基づく」というものです。

しかし業務経験をこなすだけで成長を実感できるでしょうか?

成長の定義は人それぞれですが、コルブは 経験から意味や目的、方向性を見出し、学んだ内容を生かしていく学習 について 経験学習 という学習モデルを提唱しています。単語カードのような記憶に基づく学習モデルとは異なり、学習者は学びの過程に身を置いていることが特徴です。

成長するためには経験だけでなく内省、帰納的思考、行動が必要

デイヴィッド・コルブ, "最強の経験学習", 辰巳出版, 2018

経験学習を促進するためには以下のステップが必要です(コルブ+'18):

染み付いた習慣やスキル、確固たる信念等で構成される「不変のアイデンティティ」に囚われず、自分は学習者であることを受け入れる(経験学習は人生経験から学んで成長できるのだと信じる)

学びを進めるための「学び方」として 4 つのプロセスで構成される 学習プロセスについて理解する

自分の学習スタイルを発見 し(どのプロセスが得意・不得意なのか当てはめ)、学習の指針とする

前節で紹介した学習スタイルを理解するということは、経験学習における学習サイクルを大きくコントロール方法を習得することで、どのスタイルを採用するかによって 4 つのプロセスのうちどれを強調するかが変わります。

例えば、エンジニアなどの専門職は「検討・分析・思考型」を採用することが多いとされるため、「行動型」の営業マンや、共感を望む「経験型」顧客とコミュニケーション摩擦が生じることが多々あるかもしれません。

## 部下として満足度を上げるために

【意識改善】

・自分と周囲の学習スタイルを把握する

・有能だが協調性がないブリリアントジャークにならない

・周囲からの質問や指摘を謙虚に受け入れる

・質問は詰問ではない(渡辺+'21)

・批判や指摘は問題の構造を明らかにする

・見本となる人材を見つける

【行動改善】

・1on1 のテンプレートを用いてみる

・自己開示によって上司側のコミュニケーションハードルを下げる

・話したいことが見つかった時点で書き留める習慣を日頃からつける

・進捗報告は日頃から行い 1on1 では相談に時間を費やす(下参照)

# 会議は相談の時間を増やすべき(一部省略)

報告は過去、連絡は現在、相談は未来のこと。

報告は 過去 のことなので見ればわかる状態にしておけば良い。

報告を会議で行うので時間がかかる。

相談は 未来、変えることができる。

相談には知恵が必要なので集まってみんなでアイデアを出す。

マネージャーは相談できる環境を整える。

謎のホウレンソウは必要?会議で発言しない人は何者?企業の生産性とは (2023), ABEMA Prime

https://youtu.be/4KT2APj63e4

## 上司として満足度を上げるために

【意識改善】

・部下の学習スタイルを把握して自己の学習スタイルを柔軟に変化させる

・固定概念を強めるような発言で対話を終了させない

・例:「部下:〜するの苦手なんです」「上司:知ってます」

・否定、失敗リスクからの逃避、他人の成功を脅威と感じることをやめる

【行動改善】

・日頃から部下の事実を記録しておく

・部下が素通りしてしまう成長事実に言及する

・自己効力感に働きかける言動を言語として伝える

・部下の失敗を再定義する

・成長にはリスクと失敗がつきもの

・失敗は学習能力や成長能力とは関係ない

・水平的成長(知識・スキル、業務上など外的成長)では 結果 を、垂直的成長(知性や意識などの内的成長)では 過程 を褒める

・水平的成長で過程を褒めると仕事している風(残業アピール)を促す

## 自己効力感を高める

自己効力感は「自分ならできる、自分が踏み込んで良い」というチャレンジ精神に起因する感情を指す(ここでは自己統制的自己効力感を対象とする)。

もう少し丁寧に説明すると、自己効力感(エフィカシー)とは心理学者アルバート・バンデューラが提唱した社会的認知理論の中核となる概念の一つで、自分がある状況において必要な行動をうまく遂行できると、自分の可能性(効力予測)を認知していること を指す。

自己効力感の先行要因のうち 4 つは以下の通りです:

達成経験

自分自身が何かを達成したり、成功したりした経験代理体験

自分以外の他人が何かを達成したり成功したりすることを観測すること言語的説得

自分に能力があることを言語的に説明されること生理的情緒的高揚

心身のコンディション。高揚感があるときは持ちやすい

本記事の締めくくりに、①自己効力感を高める ②経験学習に落とし込むための具体的な事例をいくつかピックアップします:

🙅♂️ 「どんどん挑戦しましょう!」と伝える。

🙆♀️ 挑戦してもいいという自己効力感への働きかけを言語的説得で実践する。

🙅♂️ 「あまり自信ないんです」と言われた際に「そんなことない」と伝える

🙆♀️ 「この部署のあの人はこう言ってた」という事実を踏まえて「自分も〜だと思っている」と伝える。自己の活躍を上司だけでなくグループ全体がきちんと見ているという環境を整える。(坂井+'23)

🙍♂️ 「A さんのおかげで業績が 〇〇 を達成しました!」と伝える。

🙆♀️ 自己肯定感を高めるために業務目標達成という事実を伝えるのは良いが、自己効力感を高めるには「一年前達成できると思ってました?」のように経験を振り返る(出来ないと思っていたことが出来るようになっていたことを内省させる)ような問いが必要。失敗業務にも成功体験はある。また「〜さんが〇〇を頑張ってくれたおかげで」のように再現してほしいプロセスを褒める。(坂井+'23)

🙅♂️ 「この案件がうまくいってますね、この調子でお願いします」と伝える。

🙆♀️ 「この案件がうまくいっているみたいだけど、そのコツを 3 つ挙げてみて。」と内省させる。また「そのコツを分かっているのは、部署内ではあなただけですよ。」と(言及内容が事実であれば)社会的な役割も見出す。(坂井+'23)

🙆♀️ また「来月はこの案件を担当してもらいたいが、今回の案件を踏まえてどのようにアプローチすれば上手くいきそうですか」と内省から帰納的思考を促進させる。

🙅♂️ 「ミスは少ないですが時間かかってるね」と伝える。

🙆♀️ 「ミスが少ないのは良いことですね!〇〇 の行動ですが、アウトプットまでの作業工数が多いので、作業時間を減らすために考えられる改善点はありますか?」のように事実に基づいてフィードバックを行い、指摘は率直に伝える。

🙅♂️ 「勤務開始の報告のルールも守れていないのかなとちょっと思ったりしています。それについてどう思っていますかね?」と尋ねる。

🙆♀️ 事実に基づいて「8 月〜という状況が 3 回見られたが、」のように切り出す。また途中で「どう思っている?」のように聞かない、まずは「出勤報告は毎朝に slack で必ず行ってください。これを徹底してほしいです。」のように要望を言い切る。その次に内省の時間をとる。(長村+'23)

🙅♂️ 「自分はあなたと同じ年代の頃こうやって成果を出したけどあなたはどうですか?」と伝える。

🙆♀️ モチベーションの差が激しすぎると違う存在として捉えてしまうため、上司側のマウンティングは控える。(坂井+'23)

🙅♂️ 「最近どうですか?」という浅慮な問いかけをする。

🙆♀️ 「最近うまくいったことを思い出し、一連の出来事が学習サイクルのどのステップに当てはまるか考えて見てください。」のように経験学習の指針に落とし込む。(コルブ+'18)

おわりに

偉そうにつらつらと言語化してみましたが、自分も全く出来ていない箇所がたくさん浮き彫りになりました。繰り返しますが、本ページで記述したことは著者によるハルシネーションを含むので、以下に紹介する参考記事を参照してください。いずれもとても参考になるものばかりだと思います!

参考

@sugulu_Ogawa_ISID (電通国際情報サービスISID) +’22 - 継続される1on1のコツ、話す内容例と1on1の目的について【2022年版】(Qiita)

ayuka (株式会社LayerX) +'22 - マネージャー任せにしない、今日からできる1on1満足度の高め方 (note)

長村, 紺野, 鈴木 (株式会社Evem) +'23 -「結局何が言いたいんですか?」と思われるフィードバックの特徴 メンバーに納得感を与える「伝え方」のプロセス (logmi Biz)

坂井 (株式会社Momentor 代表) +'23 -Z世代がたった数年で会社を見切る理由 (Youtube / pivot)

Umada (Director at The University of Tokyo) +'15 - やはり俺のスタートアップの意思決定はまちがっている。(slideshare)

スティーブン G. ロゲルバーグ ,リアナ・クリーマー ,シドニー・メレディス前田 雅子 - 1on1ミーティングで上司からのサポートを引き出す方法

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?