隈研吾から学ぶプロフェッショナリズム

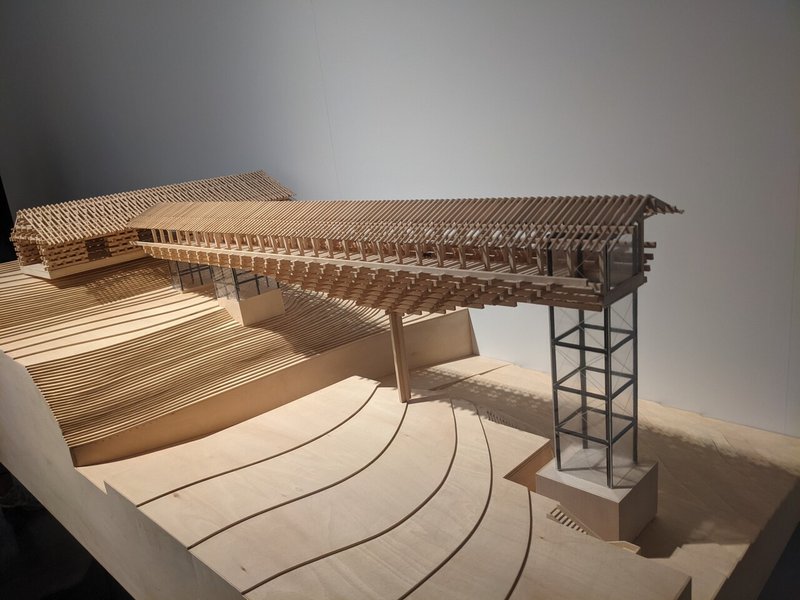

先日、友人と国立近代美術館に「隈研吾:新しい公共性をつくるためのネコの5原則」を見に行ったので、その時感じたことを書きたいと思う。

友人に誘われた私は、それまで隈研吾という建築家を知らなかった。日本の建築家は安藤忠雄くらいしか聞いたことがないレベルであった。

が、隈研吾の着眼点や建築に対する姿勢に驚きと感銘を受け、このエントリーを書くに至った。

若干ネタバレ(?)要素も含むため、展覧会に行く予定のある方は現地でのお楽しみとしておく方が良いかもしれない。素人目線ながら、この展覧会の素晴らしさをお伝えできればと思う。

1. 「猫から学ぶ公共デザイン」とは

そもそも、展覧会のこのタイトルは一体何を意味するのか、と感じる方も多いはずだ。公共性を創造するためのネコの原則。建築物が公共的であるか否かに、猫がどう関わるのだろう。

その実は、ユニークな着眼点から生まれた観察にあった。コロナ禍で閉鎖的な「ハコ」から遠ざかることを余儀なくされる中、隈は新たな建築のあり方を探るべく、自宅のある神楽坂周辺を頻繁に探索したという。そこで出会ったのが二匹の猫で、彼ら野良猫が公共的な空間デザインについてのヒントを与えてくれた、という訳だ。

この展覧会はこれまでの隈の建築を要素分解して振り返りつつ、二匹の猫から学んだレッスンを元にこれからの公共的空間について提言を行う、というスタイルを取っている。

では一体、猫は何を教えてくれたのか。それは、「ハコ」の緩やかな解体についての手掛かりである。

猫は外敵に身を晒さずに済むよう隙間が狭い場所を好み、臆病なためよく茂みの中に身を潜める。分譲マンションのチラシなどを見ていると、広くて見晴らしの良い空間こそが豊かであるように思えるが、公共デザインにおいては必ずしも真とは限らないというのだ。他にも、猫は肉球がグリップ力を発揮できるザラザラした面を好むことを元に、建築に不可欠な要素を「やわらかい」「孔」「時間」などに分解するなど目をひく試みが紹介されていた。

個人的に感じたのは、やはり隈研吾の着眼点の鋭さである。彼は「ハコ」の新たな在り方を探るべく、「ハコ」との隙間を自分のスペースとしている猫の生活スタイルに着目した。

この特定の個体に着目し周辺対象への洞察を得ようとする態度は、コンサルタントとしての課題解決において応用できるものだと感じた。

安直な例ではあるが、レジリエントな組織構築を目指すべく、群れで生活する動物の動態に着目することができるかも知れない。彼らは危機的な状況においても互いに支え合い、種の存続を目指す行動を継続させると考えられるからだ。無論、野生動物の危機管理と企業の経済活動には大きな隔たりがあるが、アナロジーの余地はあると感じる。

また、観察する視点の選び取り方も示唆的である。人々が集う公共空間において、その周囲にはしばしば野良猫が住み着いていることがある。私の想像だが、彼は公共的空間の新たな在り方を考察するべく、それを取り巻く環境に着目し、視点を移していくうちに猫に辿り着いたのだろう。対象を丁寧に観察し、示唆を得ようとする姿勢から学ぶことは多い。

*実際、隈は野良猫二匹にGPSを取り付け、彼らの行動範囲や特性を探ろうとしていたという。尊敬すべき執着力。

2. 建築に対する姿勢

ほかに着目すべき点としては、自らがデザインした建築物への寛容な姿勢が挙げられる。

隈によると、大多数の建築家は自らがデザインした建築物にポスターを貼られたりゴミ箱を置いたりされることを嫌うが、彼自身はそういった事態は全くwelcomeなのだという。隈は建築物の使用者が二次的に手を加えることを「ノイズ」と呼んでいたが、使用者は愛着を持っているからこそノイズを加えるのであって、それは忌避すべき対象ではないと主張していた。

この姿勢に、私は大変感銘を受けた。本当のプロとはこのことかと感じた。

私も趣味として楽曲を作ることがあるが、友人と共作する際、個人的にハマったと感じるパートをいじられると必ずしもwelcomeではないことがある。公共デザインは芸術表現とは似て非なるものであろうが、彼の寛容な姿勢は人々に愛される公共建築を設計するという文脈において非常に理に適っている。

コンサルタントも企業の経営課題解決を通じて社会に貢献するという職業であるから、公共性は一定程度高いといえる。我々の成果物の一例であるスライドも、客先で参考資料として様々な形で活用されることがある。

そういった場合にも伝えるべき内容がストレートに伝達される、つまりノイズに耐えうるスライドを作るべきなのだろう。

隈研吾は渋谷のスクランブルスクエアから栃木の駅前広場まで様々な公共デザインを手掛けてきたというが、それらの美しさには衝撃を受けた。彼が持つプロフェッショナリズムが、建築物を通じてひしひしと伝わってきた。

誰かの役に立ち、かつ美しい成果を残すコンサルタントになりたい。そう決意させてくれた夏休みの一日だった。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?