3月21日(土)ルーティンを見直す

見直す。春分の日の前日は毎年割と大晦日気分なので、言ってみれば未だ正月気分が抜けてないような状態であり、日々のルーティンを見直すのに良いタイミングと言えんこともないような土曜の夜。日付け変わったけど、どんどん見直す。で、そーゆー時に限ってたまたまそこにあった本を手に取って読んだりする。

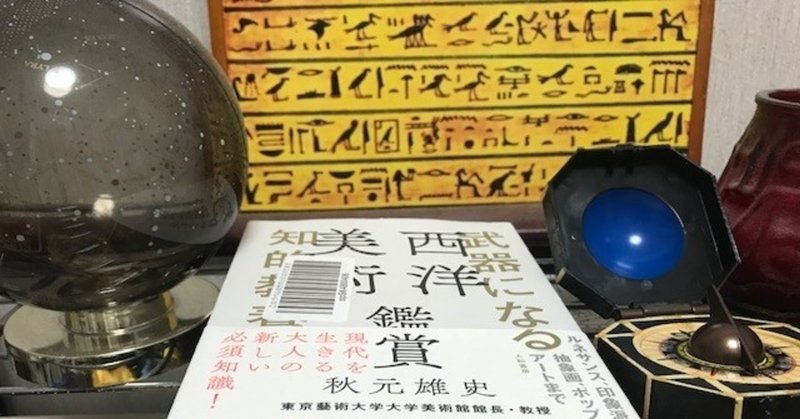

秋本雄史『武器になる知的教養-西洋美術鑑賞』武器になるのかどうかは知らんけど、チャンスオペレーション的に再読。帯に『ルネサンス、印象派、抽象画、ポップアートまで』とあるように、現代美術についてはあまり触れられてないし、原始時代の美術についてはまったく触れられていない。

どんなふうに書かれているかと言うと……プロローグ中から抜き書きした方が速いのでそうする。

『<ステップ1 表現で観る>……技法や色彩、モチーフなどのポイント

<ステップ2 史実で観る>……制作当時の社会や思想的背景などの……』

簡単に言うとまさにそんな感じで。たいていの人が意識せずにやっていることのようにも思えるんやけど_この絵は「遠近法」たらが未だ一般的でなかった時代の作品か、既に一般的だったけど敢えてそこを無視して描いたのか/動物が描かれているけど、それは狩りの獲物か、家畜か、ペットか、自然界の描写かetc._、そういったことを意識的にやってみる際のガイドブックとして重宝する本です。

ただし、<表現で観る>場合の眼力は、自分が絵を描いたことがあるかどうか、どの程度の入れ込み加減でそれをやったかによって変わってくるし、<史実で観る>場合には、いろんな読書体験やなんかがどうしても関わってきてしまう。どちらも、少なくともある程度の類推がきくぐらいには必要。なんじゃないかな。

一度もさわったことのない楽器の教則本をめくった時、まったく知らない聖典中のエピソードをモチーフにした宗教画を目にした時などのサッパリお手上げな感じは、もうどーしようもない訳でして……。

しかし、これ、何となくやってたりやらなかったりしている日々のルーティンを見直す際にも、役に立つ視点じゃないだろうか。

と思いつつ、おやすみなさい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?