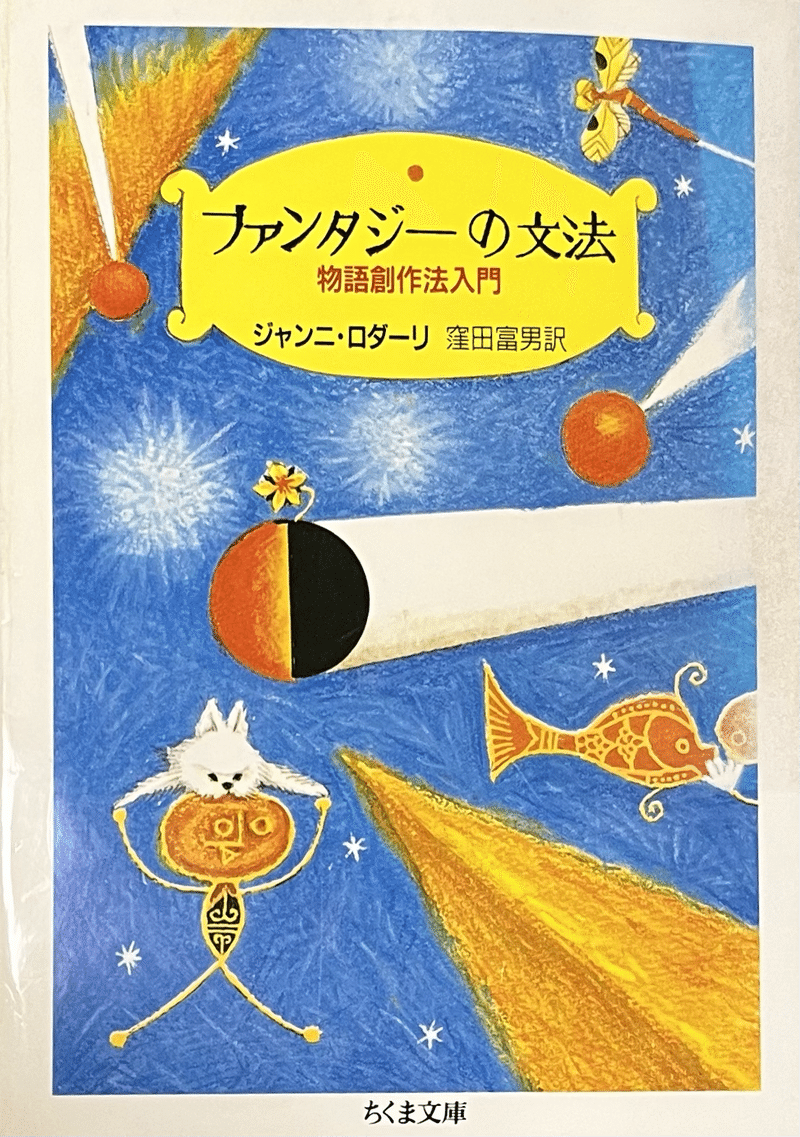

「ファンタジーの文法」を読んで

物語創作法入門

ジャンニ・ロダーリ 窪田富男訳

Twitterで尊敬する方が「とても良い本です」と仰っていたので読んでみた。多分古本でしか手に入らないかな?

翻訳が直訳っぽくて読みにくいが、逆に著者がどういう言い方をしているのかがわかっていいのかもしれない。そもそもイタリア語での韻を駆使したアイデアの広げ方の話は訳しても意味がない。

海外の詩作では韻を踏むことが必須であることに比べたら日本の文学にはそのような縛りはなく、いまいち韻の魔力には馴染みがない。

この本ではファンタジーがどういう構造をしているか、ファンタジーがいかに人間にとって大切かが説かれている。

動物、人形、等かつて神聖な儀式だったものが「民話」に降格されさらに「あそび」に降格された。子どもが熊のぬいぐるみで遊ぶことは、かつての神話をなぞっていることになるらしい。

この本の肝となるのは最後から2番目の章「想像力、創造性、学校」だろう。

創造性はあらゆる方向に伸びている。数学、詩や音楽、政治、演劇スポーツ。社会は創造的人間を求めている。

学校の現実はどうか。

教科に階級はない。底にあるのはただひとつの教科、すなわち現実であり、あらゆる視点からそれと対決すればよい。対決すべき最初の現実、それは学校という共同体であり、みんないっしょにいるという事実であり、いっしょにいていっしょに作業をするという形態である。このことをわきまえた学校では、子どもはもはや文化と価値の《消費者》として存在するのではなく、価値と文化の創造者であり生産者として存在する。

今の日本の学校の現状を考えると、子どもを消費者ではなく創造者に育てているとは言いがたいと思う。幼稚園の頃から既に用意された知育セットでこじんまりと遊んでいるのだから。

最後に、この本の中で面白いと思った話を紹介する。

著者は、子どもたちにとある年金暮らしの老人のこんな話を聞かせてみた。

老人は、家の中ではだれも、おとなも子どもも、いそがしすぎて自分のことをかまってくれないので、無用な者になったと思い、どこかへ行って猫と暮らそうと決心する。…(略)…大通りと捨て猫王国である古代遺跡地帯とをへだてている鉄柵をくぐると、老人はみごとな灰色の猫に変身する。幾多の冒険の末に、彼は自分の家へ帰ってくる。だが、猫の姿でだ。猫になったかれはみんなから歓迎され、もてはやされる。かれのために、りっぱなソファー、愛撫、牛乳、肉。おじいさんとしては何物でもなかったかれが、猫になると家中の人気者になる……

ここまできて、筆者は子どもたちにたずねる。-おじいさんは猫のままでいたほうがいいかい?それとも、前のようにまたおじいさんになったほうがいいかい?

これを読まれた貴方はどちらがいいと思うだろうか。

追記

このお話は「猫とともに去りぬ」というタイトルで出版されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?