システムバックアップを始める

●システムバックアップを再開した経緯

先週金曜日、ボクのメインPCのシステムHDDがクラッシュしてしまった。

ちょっと目をそらしていたら画面が固まっており、リセットボタンを押して再起動させようとしてももはやHDDが認識されることは無かった。

幸い、クラッシュしたのはデータ格納用のHDDではなかったが、Windowsの再セットアップにもそれなりに手間がかかる。Windows自体はともかく、アプリケーションソフトのインストールでは、その多くがまず認証を解いてから再度認証させる必要があり、クラッシュしてしまうとこちらから解除ができないのでソフトの開発元に連絡して解除してもらわねばならない。

また、ドキュメントスキャナや3Dプリンタのソフト、あるいはRAW現像ソフトなどでは、これまで作ってきたプロファイル(パラメータ登録)が無くなってしまう。このプロファイルは自分がこれまで蓄積してきたノウハウみたいなものだから、これが失われると地味に痛い。

そういうわけで、今回からシステムのバックアップも行うことを決意した。「決意」と言うと大げさだが、それでも普通のファイルコピーのように簡単ではないことは確か。BOOTエリアやらシステムファイルやらが正しく復帰できないと意味が無い。だからそれなりのツールを使うしかないのだ。

●昔を振り返ると

ボクがMS-DOSパソコンを使っていた時代(1993年頃)は、SYSコマンドを使って簡単にシステムコピーができた。起動用フロッピーディスクを持っていれば、それを使って簡単に起動ディスクが複製できた。

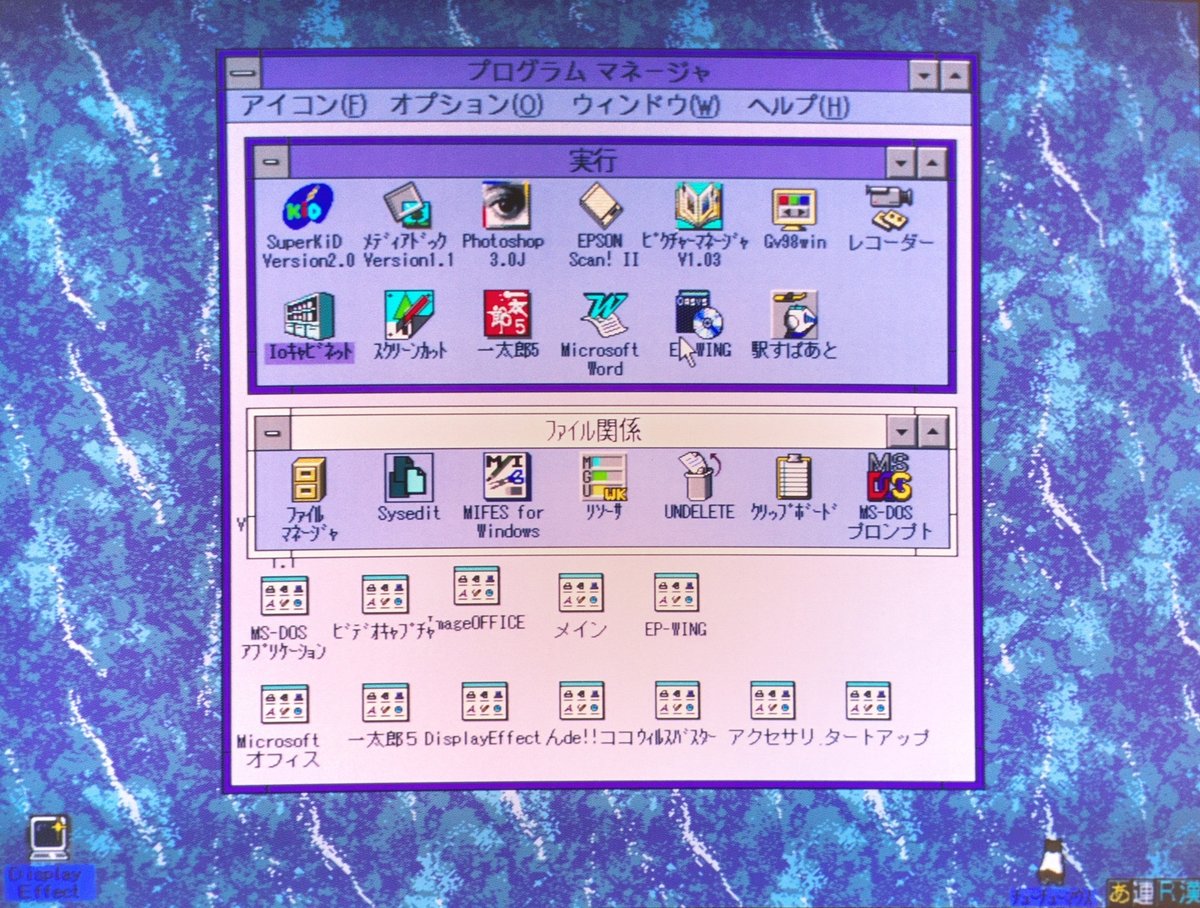

その翌年、ハードディスクを導入してWindows3.1を使うようになったが、Windows3.1はMS-DOS上で動作するアプリケーションソフトに過ぎず、これまでと同様に起動用フロッピーディスクを持っていさえすれば良い。残りのWindows関係のファイルは単純なコピーでバックアップが取れた。

Windows95になると少々面倒になる。なぜならWindows95ではMS-DOSベースではなくなったからだ。そこで、「VFATBAK」というシステムバックアップツールを使うことにした。ツールを使うことでシステムがまるごとバックアップできるので面倒がない。

その後もWindows98、Meと使ってきたわけだが、XPの時代になるとNTFSフォーマットでハードディスクを利用するようになったことにより、それまで使ってきたFAT専用のシステムバックアップツールが使えなくなってしまった。

それ以降はしばらくシステムのバックアップをすることなく、単純にアプリケーションソフトの目録だけを作るだけとなった。再セットアップ時には、そのアプリケーション目録を見ながら、1つ1つ地道にインストールしていくのだ。

●今回からの方法

ここしばらくの間、クリーンインストールする機会と言えばCPUやらマザーボードやら全取っ替えをした時で、むしろ昔のシステム環境を引き継ぐ必要が無かったのでシステムバックアップの有難みを感じなかった。

ところが今回はクラッシュによる復旧作業である。元に戻すのが本当に大変で苦痛。こんな苦労はこれで最後にしたい。丸ごとシステム復旧できるようにしておこう。そうでなければ復旧に身が入らない。

そこで今回システムバックアップとして利用したのが、Windows標準で入っているツールであった。コントロールパネルから、「バックアップと復元(Windows7)」を選び、「システムイメージの作成」を選ぶ。これによってシステムバックアップを別のドライブに作成することができる。

これがうまく元の環境に回復させることができるのかを試すために、サブPCのシステムディスクをHDDからSSDへ換装するのに利用したところ、特に問題無くシステムを移すことができた。

さすがにSSDなので起動が速い。

なお、バックアップしたシステムを回復させるためには、上記HDDのシステムイメージを作成しておくだけでなく、起動用としてUSBメモリで回復ドライブを作っておくことが必要。この起動用USBでPCを起動すると回復メニューが出るので、バックアップしておいたシステムイメージを指定して実行させるのである。

今後、システムドライブがクラッシュしたとしても、お店で新しいドライブを買ってくればすぐに環境が復旧できるという安心感が得られたのは良かった。

<予告>

次回はデータバックアップのことを書く予定。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?