伊勢参宮犬シロの「犬塚」を参ってきた

元々は荒ぶる神であり、天皇さえも制御できない天照大神を、都から遠く離れた伊勢(宇治山田)の地に祀ることになったのが伊勢神宮の沿革ですが、時代が下って江戸時代になると、庶民の守り神として、家内安全、子孫繁栄、万年豊作を祈願するために全国から多くの参宮客がお参りに押し寄せるようになります。

江戸時代の人口は末期でも約3000万人。その時に年間数十万人が伊勢参宮に来ていたのですから、中には数々の不思議な話が奇跡譚として書き継がれており、主人に代わって遠方から伊勢参宮に来た「参宮犬」(沿道や道者のおかげで参れたので「おかげ犬」)と呼ばれた犬たちもしばしば現れるようになりました。

その中で、おそらく記録上もっとも遠方からの事例と思われるのが、江戸時代中期の寛政年間に、現在の福島県須賀川市から伊勢神宮にやってきた、そして無事に主家に戻った、忠犬シロです。

今も現地にはシロを顕彰した石像があると聞き、いつかは訪れてみたいと思っていましたが、先日やっと念願がかないました。

三重県から近鉄特急と東海道新幹線、東北新幹線、東北本線を乗り継いで約7時間。須賀川駅に着いたときは昼をとうに過ぎていました。駅から福島交通バスに乗り換え、十念寺に向かいました。

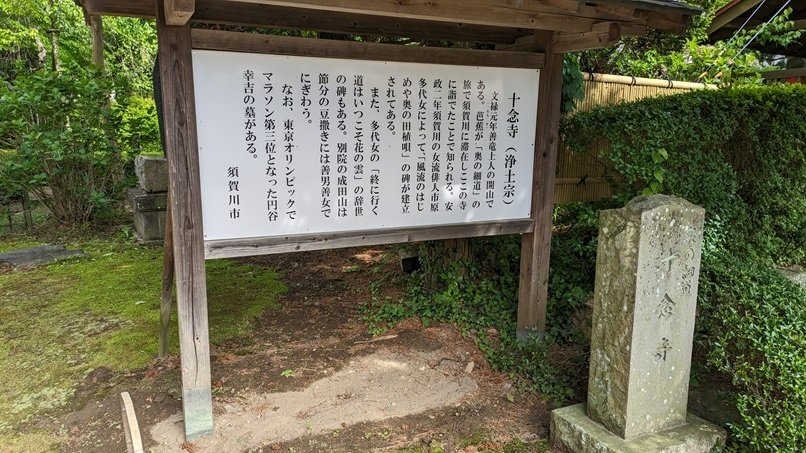

十念寺は戦国時代の文禄元年(1593年)に開山した浄土宗のお寺。江戸時代には松尾芭蕉も訪ねたことがあるという名刹です。

境内はかなり広いため、まずはご住職にご挨拶して場所を聞くことにしました。

教えていただいたのが、ここ。きれいに花が供えられています。

正面に「犬塚」と刻まれ、シロは幾星霜を経て、鼻先も耳もしっぽももげてしまい、顔は判然としない現状ですが、丸みを帯びた愛らしい姿です。

台座には昭和44年に、主家の市原家のご子孫が新たに刻まれた、シロ参宮の顛末が書かれています。実際に、シロの背中には伊勢神宮から持ち帰った

お札(角祓大麻)の形も刻まれています。片道700kmもあった道中から、無事に本願を果たして戻ったことは、まさに奇跡としか言いようがありません。市原家はもちろん、周りの人々も大いに驚き、お伊勢様の神威神徳に思いを致したに違いなかったでしょう。

ご住職の奥様の話では、今も多くの人がシロの犬塚を拝みにやってきて、中には三重県から来たという人もたまにあるそうです。そのほかに、シロや市原家について、また、東日本大震災で十念寺も大きな被害を受けたことなどのお話を聞かせていただきました。

最後に本堂の阿弥陀様をお参りさせてもらい、ご住職が熱心に関わっておられるという盲導犬協会への寄付もさせていただきました。些少でお恥ずかしいのですが。

十念寺の滞在は結局わずか30分ほどでした。帰りに近くにある円谷英二ミュージアムに行き、屋上から須賀川の街を眺めました。

日本は全国どこでも同じような景色になってはいますが、山々に挟まれた盆地(?)の須賀川と、東側は海で何もない三重県とはやはり景観が全く違うなーと感じました。

しかし、今思うと、もう少し時間を取ってでも図書館とか博物館とかに行って、シロのことや、その時代の須賀川市のことをもっと調べたらよかったのではなかったか、とも思いました。

また機会があれば。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?