社労士はやめとけ?需要・将来性をデータとイラストで可視化してみた【市場分析】

どもー。

分析太郎です。

今回は社会保険労務士の

市場分析レポートです。

仕事の将来性を把握する上で、

市場分析は必要不可欠です。

起業するにせよ転職するにせよ、

将来性を把握しておかないと

キャリア選択で誤った道を

選びかねません。

なので分析太郎が、

データとイラストを駆使して、

将来性を分析しました。

それでは、見ていきましょう。

【※】

こちらの記事は1件購入ごとに

300円値上がりするよう

設定されています。

おかげさまで、

記事の総購入数が100件を超えました。

値上がりして閲覧不可になる前に、

早めのお買い求めがお得です。

【第一章】社労士の市場規模

そもそも市場規模とは?

第一章では、社労士業界の市場規模から

確認していきましょう。

その前に、市場規模について説明します。

市場規模とは、

その市場で取引されるお金の量を表します。

取引される金額が大きいほど、

市場規模は大きくなります。

そして市場の中に、

需要(お客さん)と供給(事業者)が

存在します。

これらを釣りで例えるなら、

市場規模=釣り堀の大きさ

供給=釣り人

需要=狙っている魚

と言えます。

そして、需要と供給にはバランスがあります。

イラストにするとこんな感じです。

本レポートでは、

社労士市場が4つのうち

どこに分類されるかを、

行政機関や業界団体のデータを

フル活用して考察していきます。

それでは、本題に話を移しましょう。

社労士業界の市場規模は?

それでは、

社労士業界の市場規模を確認しましょう。

サービス産業動向調査(総務省)のによれば、

2018年の社労士市場規模は1,126億円でした。

グラフと表を作成しました。

出典①:2013年 サービス産業動向調査(総務省)

出典②:2014年 サービス産業動向調査(総務省)

出典③:2015年 サービス産業動向調査(総務省)

出典④:2016年 サービス産業動向調査(総務省)

出典⑤:2017年 サービス産業動向調査(総務省)

出典⑥:2018年 サービス産業動向調査(総務省)

少しずつですが着実に成長しているようです。

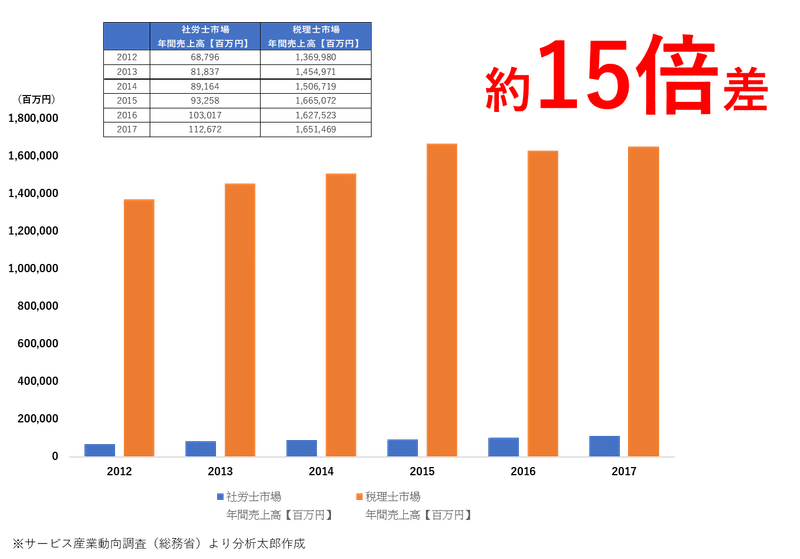

ちなみに、前回お調べした税理士市場と

比較するとこんな感じです。

グラフを作成しました。

出典①:2013年 サービス産業動向調査(総務省)

出典②:2014年 サービス産業動向調査(総務省)

出典③:2015年 サービス産業動向調査(総務省)

出典④:2016年 サービス産業動向調査(総務省)

出典⑤:2017年 サービス産業動向調査(総務省)

出典⑥:2018年 サービス産業動向調査(総務省)

同じ士業ですが、

税理士市場の方が規模は確実に大きいです。

従業者一人あたりの年間売上高も

税理士市場の方が高いです。

グラフを作成しました。

出典:2018年 サービス産業動向調査(総務省)

話を市場規模に戻しますね。

社労士市場と同規模の市場には

下記市場が挙げられます。

自転車(1,284億円)

トイレットペーパー(1,373億円)

Jリーグ(1,325億円)

国内市場の立ち位置としてはこのあたりです。

出典:市場規模マップ

そこまで大きくはないかなぁという印象です。

この市場で、

需給バランス(社労士と法人のバランス)は

どうなっているのでしょうか。

詳しく確認していきましょう。

社労士市場の供給は増えてるの?

それでは社労士市場の

需給バランスを確認しましょう。

まずは供給から確認します。

2022年版 社会保険労務士白書(全国

社会保険労務士会連合会)によれば、

2021年の登録社労士の数は44,203人、

推移としては増加傾向にありました。

グラフを作成しました。

出典:2022年版 社会保険労務士白書(全国社会保険労務士連合会)

着実に増えていますね。

この推移が続けば、

2030年に社労士は50,000人を超えます。

グラフを作成しました。

出典:2022年版 社会保険労務士白書(全国社会保険労務士会連合会)

では、社労士事務所数はどうでしょうか。

グラフを作成しました。

出典①:平成24年 経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)

出典②:平成28年 経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)

出典③:令和3年 経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)

社労士事務所は、

2012年から増加傾向にありました。

社労士の数が増えているので、

納得できますね。

社労士の年齢層についても確認しましょう。

前回調べた税理士業界の場合、

税理士の高齢化が指摘されました。

今後10~20年で高齢税理士の引退が相次ぎ、

供給が減少する可能性があると

予測したのですが、

社労士の場合はいかがでしょうか。

グラフを作りました。

出典①:データで見る税理士のリアル(日本税理士連合会)

出典②:2022年版 社会保険労務士白書(全国社会保険労務士会連合会)

社労士業界は、

税理士業界ほど高齢化していないようです。

従って、引退が相次ぎ供給が減少するのは、

結構先の話じゃないかと思います。

以上、供給についてまとめると、

・社労士の数は増加傾向↗

・社労士事務所の数も増加傾向↗

・社労士の高齢化もしていない

つまり供給者が

増加していると言うことなので、

需給バランスは供給のウエイトが

重くなっているのではないでしょうか。

では、需要はどう

推移しているでしょうか。

確認していきましょう。

社労士の需要は増えてるの?

それでは、

社労士市場の需要を確認しましょう。

社労士のクライアントは企業ですが、

企業には大きく法人と個人に二分されます。

社労士の仕事は従業員の社会保険や労務に

関連した内容なので、個人で依頼される

方はあまり多くないと想定されます。

従って、企業の中でも、

法人の数と推移がどうなっているか

確認していきましょう。

国税庁のデータによれば、

2021年時点の法人数は約300万社、

推移としては増加傾向でした。

グラフを作成しました。

出典:法人数長期時系列データ(国税庁)

クライアントの母数が増加しているのは

社労士にとってはよい傾向ですね。

それでは、

規模別の法人数の推移も確認しましょう。

社労士の重要な仕事の一つに、

就業規則の作成があります。

就業規則は、常時10人以上の規模の

事業場については就業規則の

作成・届出義務があります。

従って、10名前後の法人が

増えているかどうかを確認することは、

社労士業界の今後を見据える上で大変重要です。

推移はどのように変化しているのでしょうか。

グラフを作成しました。

※定義の違いにより国税庁データと総務省データの合計法人数が異なります

出典①:平成24年 経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)

出典②:令和3年 経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)

あー…。

社労士にとって貴重な存在である

5~19人規模の小規模企業が

減少中です…(´;ω;`)

これは痛手ですね…。

開業して間もない間は、

小規模の法人をターゲットにすることが

多いと想定すると、社労士になりたての方に

とっては、この傾向はキツいですね。

続いて、少し切り口を変えて、

労使間トラブルの推移について

確認していきましょう。

社労士の重要な仕事の一つに

労務コンサルティングがあります。

労務コンサルティングというのは、

良好な労使関係を維持のためや、

労働者が納得して能力を発揮できるように

するために、社労士が職場にあった

アドバイスを行う業務です。

労使間の問題を解決することが

社労士の仕事ならば、

その「労使間の問題」が増えているかどうかを

把握しておくことは大変重要だと言えます。

そこで、「民事訴訟」と「労働審判」の

件数の推移を確認してみましょう。

グラフを作成しました。

出典:労働関係民事通常訴訟事件と労働審判事件 新受件数(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

労働問題に関する裁判は

増加傾向にありました。

これが減少傾向だったら、

労使関係は改善されてつつあるということで、

社労士の出る幕も減っていると言えますが、

推移は増加傾向にありましたので、

社労士がアドバイスをする余地は

増えていると考えることができます。

また、もうひとつの指標として

「個別労働紛争解決制度(厚生労働省)」の

施行状況を確認しましょう。

「個別労働紛争解決制度」とは、

全国の労働局に窓口を設置し、

労使問題の相談を受け付ける制度です

(詳細はこちら)。

その窓口への問い合わせの中でも、

労働紛争に関する相談が増えているかどうか

確認してみましょう。

グラフを作成しました。

出典:令和4年度 個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)

労働紛争の相談件数は増加傾向にありました。

法人数が増えていますので、納得のいく結果と

言えるでしょう。

では、相談件数の割合はどうでしょうか。

就業者数に占める相談件数の

割合を見てみましょう。

表を作成しました。

出典①:令和4年度 個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)

出典②:労働力調査(総務省)

やや増加傾向ですね。

これで社労士の需要が増えているとは

言い切ることはできませんが、

潜在的な需要は膨らんでいると想定できそうです。

まとめ

まとめると、

社労士市場の需給バランスはこうです。

供給:社労士数も社労士事務所数も増加傾向、税理士市場のように高齢化もしていない

需要:法人数は年々増加傾向。労働裁判や労働紛争に関する相談件数・割合も増加傾向だが、小規模法人の割合が減少傾向にある

結論を出しますね。

冒頭の需給バランス4分類で言えば、

ここに当てはまりつつあるのでは

ないでしょうか。

今回2つ選択した理由は、

需要について、

法人数は増加しているが

小規模企業が減少傾向という

2つの側面があったからです。

少なくとも過疎ってる市場ではありません。

かといって激アツな市場という

わけでもありません。

いかがでしたでしょうか。

結論は税理士市場と同じでした。

とはいえこれは日本全体の需給バランスであり、

当然ですが地域によって偏りが生まれます。

全然食べていけない地域もあれば、

儲かってウハウハですという地域だって

あるかもしれません。

そこで第二章からは、

都道府県別に社労士市場のレッドあるいは

ブルーオーシャンの都道府県はどこなのかを

特定していきます。

社労士の希少価値が高く、

法人の増加率も最も多い県です。

【※】

全業種の資料がいつでも読める

メンバーシップもやっています。

幅広く知識を吸収したい方は

こちらがメリット大きいです。

皆様の安定的なキャリアを、

心より願っています。

ここから先は

¥ 1,800 (数量限定:残り 30 / 30)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?