コロナを越えて⑨真の商人は人に役立つ

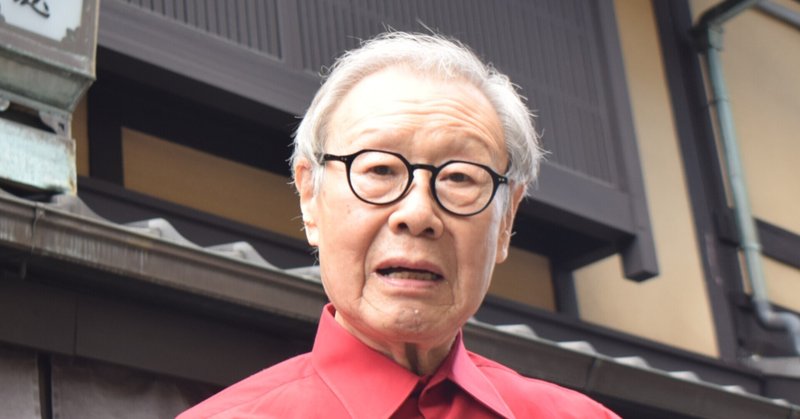

半兵衛麸11代目 玉置辰次会長

※文化時報2020年11月14日号の記事を再構成しました。

西山浄土宗檀信徒で創業331年の老舗、株式会社半兵衛麸(京都市東山区)の11代目、玉置辰次会長(86)は「真の商人(あきんど)は、人の役に立つことを、第一としなければならない」と語る。たとえ新型コロナウイルスの影響を受けても、商売は縮小せず、従業員の働く場所を確保する。利益は後から付いてくると考えるからだ。顧客第一を貫く姿勢には、教えに基づいて命の大切さをたたき込む父の教育があった。(大橋学修)

玉置辰次(たまおき・たつじ) 1934(昭和9)年11月生まれ。1689(元禄2)年から続く京都の老舗「半兵衛麸」の代表取締役会長。11代目の玉置半兵衛を襲名している。石門心学に基づいた企業理念に定評があり、国内外で講演に招かれている。著書に『あんなぁよおぅききや』(京都新聞出版センター)がある。主力のなま麸に加えてゆばを扱い、ゆばのことを「明治に始めた新しい商品」と紹介する。家族4人。趣味は芸術鑑賞。

利益を後回しで、もうける

《半兵衛麸は3代目半兵衛の時から、石門心学に基づく生き方を代々受け継いできた。石門心学は江戸中期の思想家、石田梅巖(1685~1744)を開祖とする倫理学の一派。仏教や神道、儒教の教えを基に、仁・義・礼・智・信の五倫五常を説く。現代でも企業道徳の一環として学ばれている》

――仏教を意識しはじめたのは、何歳ごろでしたか。

「小学校に入る前から、毎日のように父から生き方をたたき込まれていました。人間だけでなく、生きとし生けるもの全ての命が大切だという仏教の教えに基づくものもありました」

「私が食べ終わった焼き魚の皿を見た父は『何という食べ方をするのだ』と叱りました。頭と尾、骨しか残さず、もはや食べる所がないにもかかわらず、です。骨をいくつかに折り畳み、添えられた葉で隠せというのです。そこには弔いの心がありました」

――先代からは、どのように教えを伝えられたのですか。

「父は私が27歳の時に他界しましたが、それまでは毎日が教えの場でした。店の前の道が未舗装だったころ、思い付いたことがあれば父は道路に文字を書き、その意義を私に伝えました。魚釣りをしていて、釣りざおで水面に文字を書くこともありました」

「父は、紙に残すのではなく、消すことを重視していました。紙の代わりに頭の中に入れておけば、荷物にならない。どこでも必要な時に取り出せます。今でも、教えを受けていた時の情景を思い浮かべます」

「知識にするだけでは駄目。実践・実行しなければ、役立てたことになりません。さらにそれを継続しなければ、実行したとも言えません。禁煙して、再び喫煙するようになったなら、禁煙したと言えないのと同じ理屈です」

――命を大切にするという教えは、会社経営にどのように生かされていますか。

「命を大切にするとは、思いやりの気持ちを実践するということです。無人島で食べ物を分け合うように、人間は2人いれば、相手のことを考えなければなりません。商売においては、お客さまの喜ぶことをしなければならない」

「商売とは、人を助けるために、先に売り物を用意しておくということです。金もうけのためでなく、流通に命を懸ける。人さまのために尽くすことが、商人の在り方です。だまして商売するのは駄目です」

商人は信者を作れ

――現代経済について、どのように感じておられますか。

「あまり言いたくはないですが、人が成功するとすぐまねをする。そして、噓をついて金もうけする人がいる。これをやめろと言っても、聞かない。ただ、そういう商いが2代、3代と続いたためしはありません。まねをして、偽物を作るのは、とても楽です。しかし商人は、よそには言えない努力が必要なのです」

「石田梅巖は『真の商人は利益を後にする』と言いながら、一方で『金もうけをしない商人は、商人にあらず』と言います。もうけないことは、人の役に立っていないということです」

「石門心学を知らない人は多いですが、ロシアや中国で研究されていますし、国内では京セラ創業者の稲盛和夫さんが石門心学に基づく経営を論じています。松下幸之助さんも幼少の頃から学んだそうです。幸之助さんに関わった人と対談して経営の話をすると、一様に『おやじと同じことを言われる』と声を上げられます」

――新型コロナウイルスの影響はいかがですか。

「世間には、コロナ禍で廃業しようという事業主が多くおられます。半兵衛麸でも、商売を縮小しようかという話もありました。しかし、縮小しても何にもならない。会社を大きくするつもりもありませんが、コロナ禍で働く場所を失った人が多い中で、働く環境を作ろうと努力しなければならないと考えました」

「半兵衛麸には、10項目にわたる『丁稚指南の心得』があります。『親は、わが子のことがかわいい。その子を預かる以上は、わが子のように育てなさい』と最初に伝え、結びには『子は国の宝、里の宝、家の宝。しっかりと生きる道を教えてあげなさい』と教えています。商売をするなら、人づくりをしなければなりません」

「『信』という漢字は、『人』にものが『言』えると書きます。それが、信じられるということです。信じる者が集まれば、『儲(もうけ)』になります。幸之助さんのように、信者のような人をたくさん作ってこその商人です」

人のために努力して、プラスに

《玉置氏は、数年前に伴侶を失った。西山浄土宗の総本山光明寺(京都府長岡京市)で行う大授戒会に参列し、それによって救われた気持ちを得たという》

――大授戒会に参列したことが、商売にどのような影響を与えましたか。

「妻を亡くしたのは、私が脳梗塞で入院した時のことでした。入院の準備をしてくるからと自宅に帰った夜、風呂場で倒れたまま亡くなりました。脳出血でした。私自身が入院していたため、妻を見送ることもできませんでした。『ああすればよかった、こうすればよかった』と、悪い方向にばかり考えてしまっていました」

「月日がたつにつれ、妻のいいところばかりを思い出すようになりました。そして、妻は亡くなったのではない、いつかはまた会えるのだ、と思えるようになりました。悲しむことばかりでは、妻は嫌がります」

「物事をマイナスで考えると、いくらでもマイナスになります。プラスに考えると、プラスに働くようになる。コロナ禍で商売に苦戦している人は多いでしょうが、自分一人で生きているのではありません。人のために努力することが、プラスに考えることなのだと思います」

私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行しています。皆さまの「スキ」と「フォロー」をお待ちしております。

お問い合わせ・ご購読のお申し込みは、文化時報ホームページまで。http://bunkajiho.co.jp/contact.html

サポートをいただければ、より充実した新聞記事をお届けできます。よろしくお願いいたします<m(__)m>