「正しい」とはどういうことか 西研『哲学的思考 フッサール現象学の核心』を読んで考える

あるときふと、「彼女はきちんとものを考える人だった」という1文が浮かびました。たぶん、村上春樹がどこかでそんなようなことを書いていたんだと思います。そして思いました。一体、「きちんと」とはどういうことなのだろう、と。

最近、「正しさ」ということについてよく考えていました。それは、何が正しいことなのか、まったく分からなくなってきたからです。背景には、毎日ツイッターでありとあらゆる意見を目にしていることがあると思います。

この記事を書いているのは2019年の10月なのですが、月のはじめに消費税がそれまでの8%から原則10%に引き上げられました。そんな中、消費増税と法人減税の関連性についてのツイートが僕を捉えました。

いま消費税を書く時、大企業の法人税や金持ちの所得税を減らす穴埋めとして弱者にしわ寄せがいく消費税が増税されてきた事実を最初に指摘しなければ説得力がない。それなしに日本の人々は租税抵抗が強いと書くのは支配者の視点であり、ジャーナリズムが取るべき立場ではない。https://t.co/05j64XrpKt

— 鮫島浩 (@SamejimaH) October 6, 2019

ツイートは「消費増税は社会保障ではなく法人減税の穴埋めに使われている。富裕層や既得権益層だけが得をし、弱者を踏みにじる政策だ」という主張です。

そう聞くと、僕としては怒りが湧いてきます。社会的に弱い人を生きやすくする仕組みを作るべきではないのかと感じますし、個人的懐事情も相まって、間違っている施策だという思いを強くしました。

しかし一方で、経済学の観点から見れば、この主張は短絡的な考えであるらしいのです。

カナダの哲学者であるジョセフ・ヒースの『資本主義が嫌いな人のための経済学』ではこう書かれています。

例えば、左派は、税負担を個人ではなく企業に課せると主張して支持した政策の結果をいつも認めようとしない。(中略)伝統的な左派政党の多くは炭素税に対し、罰金を払うべきなのは消費者ではなく石油会社や汚染者の方だという理由で反対している。だが、どうしたらそれが可能になる? 原油価格が上昇しても、石油会社は収益性を低下させないーガソリンを値上げすればいいのだ。支払う税率が上がっても、まったく同じ対応をするだろう。課税されるのが消費者でも企業でも、何の違いもない。どのみち、支払うのは消費者なのだ。(エピローグより、太字は筆者)

お金がめぐりめぐることを考えれば、法人税を負担しているのは結局ひとりひとりの消費者であり、単にどこから取るかの形式の違いに過ぎないのではないか、という主張です。確かによく考えれば、あまりにそのとおりだという気がしてきます。

消費税の問題ひとつだけでもあらゆる主張があり、どの主張を正しいと考えればいいのか分からなくなります。

他にもあります。最近話題となった「表現の不自由展」についての議論では、展示を取りやめさせたのは「表現の自由」への弾圧である、という主張と、慰安婦像などを展示するのは「日本侮蔑」という意味でのヘイトだ、という主張がぶつかっていました。

これらの問題に対して「こちらが正しそうだ」と感じることは、おそらく多くの人々にとって簡単なことなのではないでしょうか。つまり具体的には、対立する2つのうちどちらかの内容を肯定するようなツイートに対していいねを押すことは、多くの人々にとって容易なのではないかと思います。

ポイントは、どちらの側に立つ人にもその思想が正しいと感じる正当な理由があることだと思います。そうでなければ、対立など起こりません。どちらも自分が正しいと思い、相手が間違っていると思っているから、対立がある。

だとしたら、一体「正しい」とはどういうことなのでしょうか? どういう考え方をすれば、その考え方は「正しい」と言えるのか。また、「正しく考える」とはどういうことなのか。

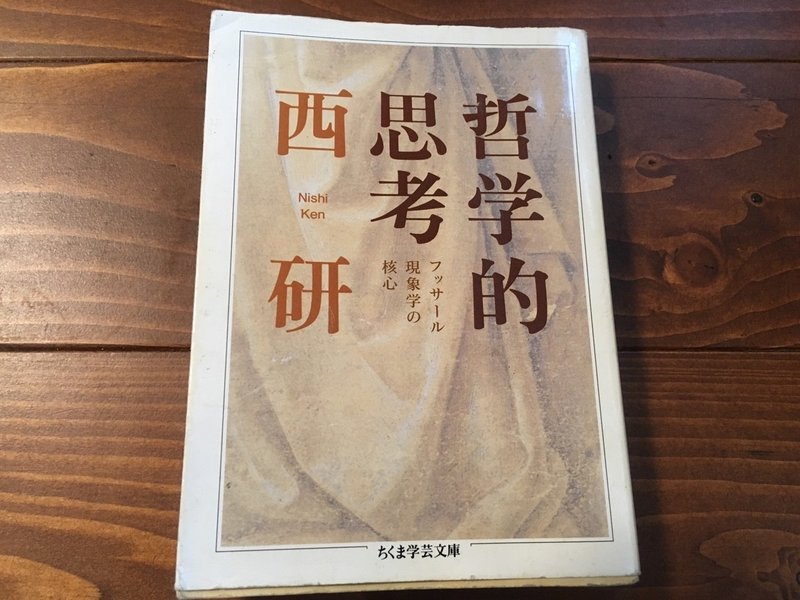

どういった場合に、ある考え方は「正しい」と言えるのか、という問いについて考えるため、西研(にし・けん)の『哲学的思考 フッサール現象学の核心』を読みました。

現象学的思考法とは何か

西研はこの本で、学問の「客観性」とはどういうことかを考えたかったと言っています。

フッサールを論じたこの本で、ぼくがいいたかったことは、煎じつめれば一つのことだ。<学問の「客観性」とはどういうことか。人は善や美を生きるが、善や美ということの根拠はいったい何か>。(あとがきより)

そして、フッサールが打ち立てた現象学の方法が、まさにその問いを確かめるものだと論じていました。

では、現象学の方法とはどのようなものでしょうか。本の内容をもとに、僕は次のようにまとめてみました。

現象学とは、「世界が客観的に存在している」という信念を取り払い、

「すべてのものは私が知覚している現象だ」という視点から

世界を眺める態度・方法のこと。

噛み砕いて説明していきたいと思います。

まず『「世界が客観的に存在している」という信念を取り払い』という部分について。

そこで、目の前にリンゴがあるとしましょう。

このリンゴは僕が記事を書くために近くのスーパーマーケットから買ってきたものです。スーパーの野菜売り場にある見切り品の棚にポツンとひとつだけ置いてありました。店員から見切りをつけられてしまった孤独なリンゴです。値段は100円に下げられていて、記事に使うのにもちょうどいい。しかも、あとで食べられる。そこで僕はリンゴをかごに入れてレジに持っていき、100円を出して買ってきました。

そのリンゴが、いま僕の目の前にあります。では、これは果たして「客観的に存在している」と言えるでしょうか?

そんなことを考えるのはナンセンスなほどに、当たり前に存在している、とも言えるかもしれません。「現実は存在しているのか?」という問いは、起きてご飯を食べて寝る毎日の生活は現実だ、という感覚が当然すぎて、ともすればただの思考実験であるようにも思われます。

生活の感覚の中では、リンゴの存在を疑うことはないでしょう。しかし、「客観的に正しいとはどういうことか」という問いを考えるためには、この視点はとても重要です。

僕たちはリンゴがここに存在していると思っている。その感覚を当然のように使い、僕たちは生活を営んでいる。では、なぜリンゴはここに存在していると思っているのでしょうか?

現象学の方法では、このように現実の客観的存在を疑うところから始めます。「客観的に存在している」ということの根拠は何か。なぜ僕たちは現実があると思えているのか。これが、『「世界が客観的に存在している」という信念を取り払う』の部分です。

さて、では次の『「すべてのものは私が知覚している現象だ」という視点から世界を眺める』とはどういうことでしょうか。

そこで、目の前に夕焼けどきの空があるとしましょう。

僕は「きれいな空だなあ」と思って空を見ているとします。そして、近くに友達のAKIRAがいて、同じように空を見ているとします。

AKIRAはその空を見て「きれいだなあ」と言いました。でも、果たしてAKIRAが見ているその空は、僕が見ている空と同じ姿なのでしょうか?

AKIRAは確かに、僕と同じように空を見て、きれいだと感じた。そして同じように心を奪われているようだった。でもだからといって、全く同じ姿の空を見ているとは言えないでしょう。なぜなら、AKIRAが見ている景色と全く同じ景色を、僕は見ることはできないからです。AKIRAが見ている空は、AKIRAの目を通して見ている空です。そして、僕はAKIRAの目から空を眺めることは決してできない。ひょっとしたらAKIRAの目には、僕の見ている空より青の色がもう少し濃く映っているかもしれない。あるいは薄く。あるいは、僕が青だと思ってみている色は、AKIRAにとっては緑がかって見えているかもしれない。

世界は結局、自分の目からしか眺めることはできません。「きれいだな」という感覚を言葉にして誰かと交換することはできますが、誰かが見ている世界自体を直接感じることはできません。そういう意味で、『すべてのものは私が知覚している現象』でしかないのです。

さて、ではこのような現象学的視点から世界を眺めたとき、「正しさ」ということに関して何が言えるでしょうか。もう一度先ほどのリンゴに戻って、客観的な現実というものについて考えてみましょう。

見切り品の棚に置いてあった100円のリンゴは、しかしそれでも、この現実世界に存在しているはずです。誰もがこのリンゴの客観的存在を否定することはできません。では一体、リンゴの存在を担保しているのは何でしょうか。すべてのものは私が知覚している主観的な現象でしかないはずなのに、なぜリンゴが存在していることが「客観的に正しい」と信じられるのでしょうか。

それは一言で言えば、他人も同じそのリンゴがあると思っているからです。

スーパーの店員はこのリンゴを見て、「熟れてきたし見切り品の棚に置いて値下げしよう」と思ったはずですし、僕はそれを見て買うことを決めました。そのあと僕はレジの店員にリンゴを見せ、店員は100円の値札を見て値段を打ち、それを僕に売りました。店員の目にリンゴの姿がどう見えていたのかは分かりませんが、少なくとも店員と僕は、同じこのリンゴの存在を了解し合っていました。

また例えば、買ってきたリンゴを僕が玄関の外に放置しておいたとします。すると、いつも家の周りを徘徊している野良猫はその存在に気づくでしょう。ひょっとしたら味見をしてみるかもしれません。猫だって、同じこのリンゴを認識することができます。こうした過程を経て、リンゴの客観的存在はより確かめられていきます。

すべてこの現実世界に存在するとされているものは、誰かと認識を共有することで客観性が確かめられています。ここに家がある、あそこに線路がある、踏切の横には自動販売機がある、電線が伸びている、そこに雀が止まっている。たったひとりしかいない世界では夢か現実かも分からない景色が、誰かがいることで初めて現実だと確かめられるのです。

また学問の世界における「正しさ」も、他人と確かめ合うことで客観性を認められていく、と西研は書いていました。三角形の内角の和が180度なことも、物体が落下するときの何秒後かの位置や速度も、多くの人々に検証されることで正しさを獲得してきました。

こうして、「世界のすべては自分が見ている現象でしかない」という視点を持つことで、「正しさ」の仕組みが少しずつ見えてきました。「正しさ」とは、誰かと確かめ合うことで獲得される通念でした。僕たちは生まれたときから周りの人々と情報を交換し合い、客観的な現実という信念を、また様々な「正しさ」を獲得してきたのです。

冒頭の話に戻って

もともと僕が悩んでいたのは、ツイッターで日々流れてくる様々な言説と、それらの間の対立をどう捉えればいいか、ということでした。2つの対立意見があったときに、どちらの陣営も心から信じている「正しさ」があるように見えて、一体何が正しいのかが分からなくなっていました。

現象学的思考法を通過したいま、どちらが正しい/正しくない、という判断以前の、ある考え方が正しいと思われる仕組みについて理解が深まりました。僕たちは自分の中にある「この主張は正しいんじゃないか」という感覚を、誰かと共有して確かめることによって、「まさにその主張は正しい」と信じることになります。そして、その共有した感覚が多くの人に広がっていくと、さらに「正しさ」が真理に近づいていきます。僕たちが見ている現実世界は、ほとんどすべての人がその客観的存在を共有しているからこそ、疑われることがほとんどない。でも人間の目で世界を見ている以上、「正しさ」を信じることはできても、証明することはできないのです。

「正しさ」は信念でしかない。だから冒頭で挙げたような、消費税などの今後の社会のあり方=未来に関する問題や、「自由」「象徴」といった生きる意味のような問題は、意見が分かれやすく万人に共通する信念が持たれにくいのではないでしょうか。

ただ、西研が言いたかったのは「正しいことなど何もない、すべては人それぞれなのだから」ということではありません。最後に引用します。

若い人たちの多くが、「人それぞれですからね」とよく口にする。もちろん、趣味のようなものは「人それぞれ」でいいのだし、またそうでなくてはならない。でも、私達の生のなかには、共通な困難、共通な課題も確かに存在している。社会という共通な場面だけでなく、私たち一人一人の個人的な生のなかにも、共通な困難は存在している。それを取り出してともに考えあうことができるなら、そうした営みは私たちのあいだにつながりの感覚と希望をもたらすかもしれない。(序章)

対立や分断はきっと止むことはないでしょう。でも、ほとんどすべての人がリンゴや夕焼けどきの空を共有することができています。これはよく考えたら、すごいことなのではないでしょうか。

参考文献・URL

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?