線がつながる読書をしたくて、文学図鑑から海外文学の系譜をまとめてみた

読書、特に小説を読むことについて、これまでは思いの向くままに気になった本を脈絡なく読んできた。でもそろそろ、過去の文学作品について何となくでも全体像を把握した方が良いような気がしていた。そして、点ではなく線がつながるような読書をしたいなと思った。

そこで、文学辞典や文学史を論じた本を参考にして、偉大なる過去の作品たちの網羅的な理解を試みた。

「世界文学大図鑑」で系譜をまとめてみる

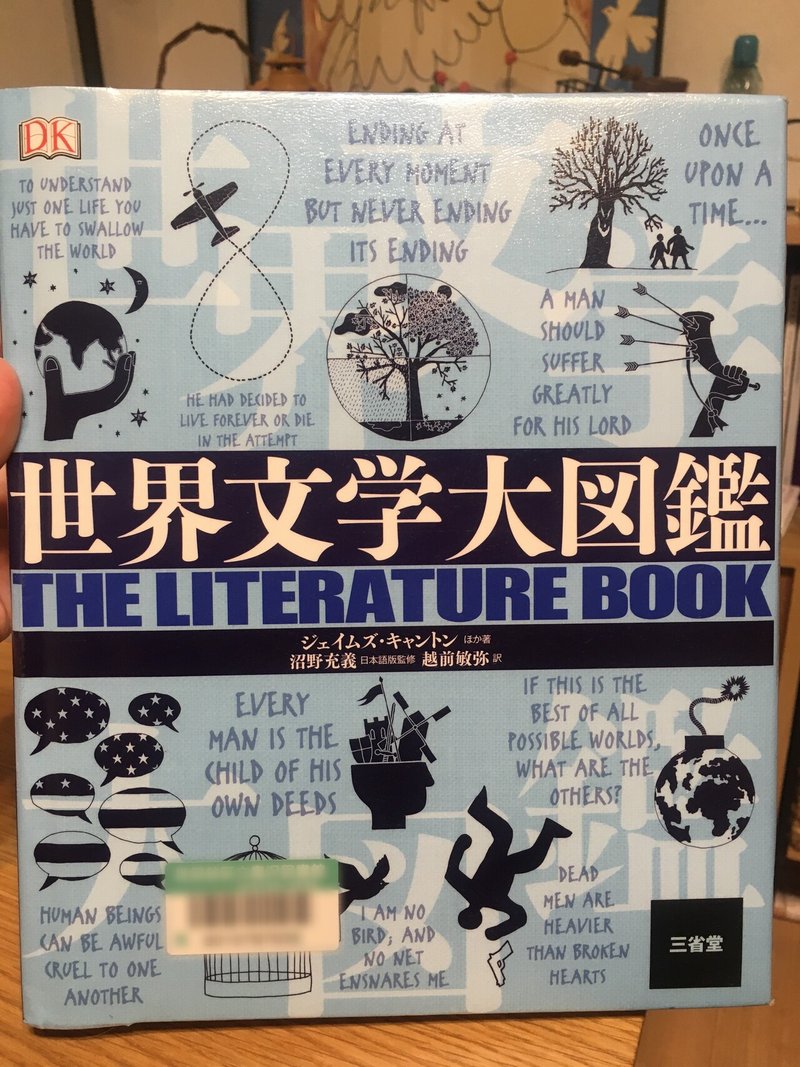

最初の手がかりとして、事典がとても役に立った。参考にしたのは三省堂の「世界文学大図鑑」。豊富な図とともに過去の世界文学の流れをまとめた本で、初学者にも分かりやすかった。

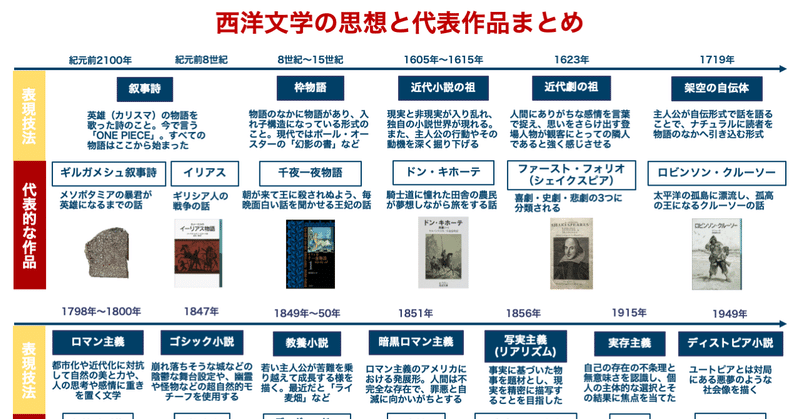

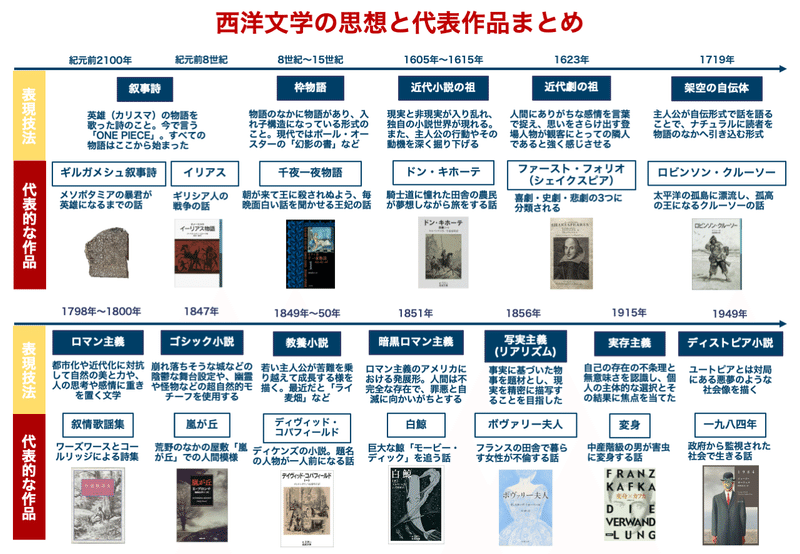

そしてこの本を基に、個人的に重要だと思う西洋文学の表現技法と代表作品について、1枚の画像にまとめてみた。

西洋文学の表現技法と代表的な作品を、三省堂の「世界文学大図鑑」のなかから独断と偏見でまとめてみました。文学事典というものを初めて読んだんですが、過去を理解する上でとても役に立つし何より面白かった……! pic.twitter.com/i8HsGxH985

— 弥富文次/ヤトミブンジ (@writer_yatomi) February 6, 2022

この図はあくまでも偉大なる文学史の一部でしかない。超シンプルにまとめたし、偏見で作品と技法を選んだ。しかし、それはそれで良い。なぜなら、今や文学史の「正典」なるものは存在しないからだ。

この本のあとがき(日本語版監修にあたって)では、以下のような文章が記されている。

かつては「世界文学全集」というものが健在で、古代から現代まで、「これだけ読めばすべてがわかる」といった安心感を与えてくれたものだが、いまではそういった<正典集(カノン)>を考えることは難しい。

欧米諸国だけではなく、アジアやアフリカ、南米など各地域においてそれぞれの文学が発展してきた現代では、目もくらむような多様な文学が世界中で繰り広げられている。それをひとつの大きなストーリーで捉えることは難しい。

体系的な読書は「読むべき本」が大量に増えた現代ではなかなか難しい。量でカバーできればいいが、その域に達するのもハードルが高い。じゃあ、どうすればいいのか。

そんななか、読書はどうあるべきかについてヒントになる本がある。サマセット・モームによる「読書案内」である。

「読書は楽しみのためにあるべきだ」

この本は、英国の小説家であるモームが1940年に出したエッセイ集「Books and You」の翻訳本。

ただ本を紹介しているだけの本ではない。モームの視点は新鮮で発見に満ちており、読み物として圧倒的に面白い。そんなモームが読書案内において伝えたかったのは「読書は楽しみのためにあるものだ」ということだ。

わたくしがまず第一に主張したいのは、読書は楽しくあるのがほんとうだ、ということである。

そしてこうも言う。

ある書物について、学識ある人びとがなんといおうと、また、どれほど口をそろえてほめたたえようと、あなたの興味をひかないならば、その書物はあなたにはなんのかかわりもないのだ。

別に世の中のほとんどの人は文学の研究者でもないし評論家でもない。「名作だから読む」とか「これは絶対に読まなくてはいけない本だ」なんてことは本当は考える必要がない。ただ、自らの感覚を信じて、つまらないところは飛ばして、楽しみのために読めばいい。

そういうモームの姿勢は、「過去の名作はひと通り読まなければ」とか、「一冊の本を読み始めたらちゃんと隅々まで読まなくては」といった気負いを感じがちな人に、新しい読書の可能性を与えてくれる。

読みたくなった本のリスト

膨大な過去の偉人たちの作品を体系的に読むことを目指す代わりに、面白そうだと思ったものを着実と読んでいけばいい。それで、上に挙げた「世界文学大図鑑」とモームの「読書案内」のなかから、面白そうだなと思った本がたくさん出てきた。

いずれも名前は知っていたけどあらすじは知らなかったり、古典ということでとっつきにくかったりした。こんなにまだ読んでなくて面白そうな本があることにほくほくしてしまう。長い時間をかけてじっくりと読んでいきたい。以下に、それらの本のリストを挙げる。

■ モンテーニュ「随想録(エセー)」(1580年)

モームのおすすめ。エッセイ本の始祖。彼を詳しく知ることによって、自分自身についての多くを学ぶことができる、とモームは言う。

■ プレヴォー「マノン・レスコー」(1731年)

フランスの作家プレヴォーによる小説。「わたくしは、この楽しい書物を、はじめて読むひとを羨ましく思う」(モーム)

■ ヴォルテール「カンディード」(1759年)

フランスの啓蒙思想家ヴォルテールによる短い小説。だが少ない文量の間に、多くの機知や嘲笑、あくどい思いつき、良識や諧謔などがふんだんに詰め込まれているとのこと。

■ ルソー「告白」(1782年)

フランスの哲学者ルソーによる自伝。いささかの躊躇もなく自分の忘恩や不正直や卑劣さを語っており、人間の魂が赤裸々に映し出されている。(モーム)

■ エミリー・ブロンテ「嵐が丘」(1847年)

ヴィクトリア朝の時代のゴシック小説。恋愛物語が主と見えて、テーマは暴力や幽霊、虐待だとも言われる。

■ ディケンズ「ディヴィッド・コパフィールド」(1849年)

主人公が成長して一人前になるまでを描く「教養小説」。ディケンズと言えばこの本。

■ メルヴィル「白鯨」(1851年)

アメリカの作家メルヴィルによる本。伝説の巨大なクジラ「モービー・ディック」を追う。

■ ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」(1880年)

モームによれば「読まないでおくとそれだけ損失をこうむるような書物」であり、これに並ぶものは「嵐が丘」と「白鯨」を除いて他にはひとつもないという。

■ サルトル「嘔吐」(1938年)

実存主義を代表する作品。フランスの哲学者サルトルによる最初の小説。身の回りのものごとや環境によって精神生活の自由が損なわれるという考えに取り憑かれた内省的な歴史学者の話。

■ スタインベック「怒りの葡萄」(1939年)

アメリカの作家スタインベックによる小説。1930年代の大恐慌時代が舞台。僕の浪人生のときの鬼こわ英語教師が絶対読むべき本だと言っていた。

■ カミュ「異邦人」(1942年)

フランスの作家であり、ジャーナリスト、哲学者でもあったカミュの主著。意味など存在しない世界で意味を求めてあがく人間を描いた、「不条理」文学の代表作。

■ トマス・ピンチョン「重力の虹」(1973年)

アメリカの作家ピンチョンによる長大な小説。ドイツのV2ロケット00000番の秘密を暴こうとする話を中心に展開するが、おびただしい数のプロットとサブプロットがあるらしい。

今回参考にしたそのほかの書籍

そもそも今回は、過去の文学作品の流れを理解し、全体像を何となく把握して、点ではなく線でつながるような読書をしていきたいと思って始めた試みだった。

主に三省堂の「世界文学大図鑑」とモームの「読書案内」を中心に使ったが、ほかにも3冊本を借りていた。今回の試みでは使わなかったが、いずれも別の場面で役に立ちそうな本だったため、以下にその概要を示す。

■ ジョン・サザーランド「若い読者のための文学史」

文学史を学ぶ上でも参考になるが、それ以上に読み物として面白く感じた。たとえば著者から見ると、村上春樹は世界の読者をターゲットと定め、欧米の古典をうまく物語のなかに取り込んでいると言う。単に文学作品の評価のみならず、市場や社会情勢などの歴史と紐付けて論じている点で、楽しく読める本。

■ 池澤夏樹「世界文学を読みほどく」

池澤夏樹氏による解説本。作家はどのように一流の小説を読み解くのかという「読み方」が示されており、面白い。ただし個人的には、この本に取り上げられているそれぞれの作品を読み、自分なりの感想なり所感を持った上で、それと池澤夏樹さんの感覚を比べるように読むのが一番楽しめる方法だと思った。そのため、既に読んでいた「百年の孤独」を論じたパート以外、この本はぱらぱらと眺めるだけに留めておいた。

■ 西洋文学辞典

文庫形式で西洋文学の種々のワードを辞典としてまとめたもの。気になったワードに対して逆引きする用途で使える。

最後に

感想として、事典の役立ち具合がすごいということが分かった。特に「世界文学大図鑑」は全編カラーの上に図やイラストが豊富で、視覚的にも読んでいて楽しい。

事典を使うとメタ的視点で物事を眺められる。これは地図を使うようなもの。Googleマップでストリートビューを使うときに、人型のアイコンをつかんで移動させるが、あんな感じ。普通だったらてくてく街を歩いて、ひとつひとつ景色を見てその場所を理解するのに、一気に体を掴まれて、上から街を見下ろすような。

みなさまの読書ライフの一助となれば幸いです。

▼ほかに弥富が書いた記事(書評)です。よければお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?