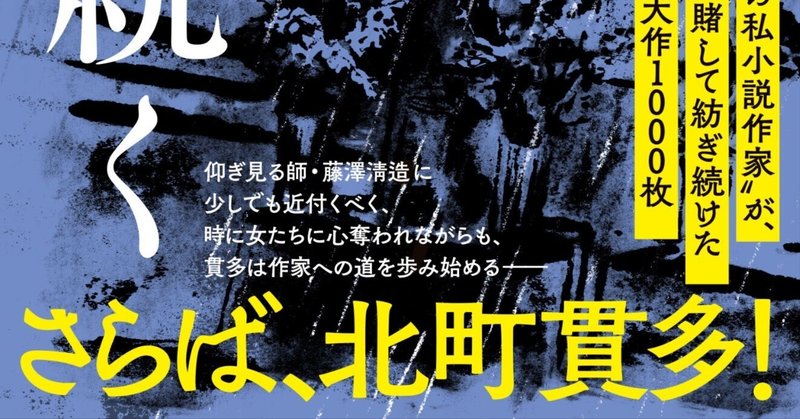

『雨滴は続く』 西村賢太 4

「文學界」で連載され、最終回執筆中に著者が急逝したために未完となった、西村賢太さんの『雨滴は続く』(文藝春秋刊、488頁、定価2200円)が単行本にまとまりました。

発売を記念して、1章から4章までを順に無料公開いたします。

四

年が改まって二〇〇五年となっても、貫多はまだ『群青』誌に提出する三十枚ものに手を付ける気にはなれなかった。

一つには、すでにシノプシスは出来上がっているのだから、あとはそれに沿っていつだって書けるなぞ云う、ヘンに余裕をこいている部分もあった。

また一方では、先般買淫した際にしみじみふとこったところの、例の〝恋人を得たい〟とのホットな慾求が、彼をそんな小説書きどころの気分ではない心境に至らせしめてもいた。

同棲相手に去られて、再び女旱りの飢渇地獄に陥ったこの二、三年中に全く不定の周期でやってくる、〝黄白を介さぬ女体を、ごく当たり前に横付けにでき得る境遇〟に今一度わが身を置きたいと云う希求が、またぞろやけに激しく突き上がってきてしまい、かような辛気臭い創作には何かこう、手を付ける前からして没入できそうもない状態になっていたのである。

と、云って貫多は―これは過去のその周期に入ったいずれの場合も同様だったが、その積年の宿望は、ここでもそうおいそれと果たすことは叶わぬのだ。

そもそも、そうした思いを向ける相手と云うのが、彼の廻りには皆無でもある。

中卒で正規の職歴もなく、じきに四十に手の届くその年齢に至っても、依然他者との交遊の範囲がいっかな拡がらぬ貫多には、当然のことには職場や学生時代の友人の、その伝手を頼った先にある岡惚れの対象と云うのは、未来永劫有り得ない。

数年前まではわりと平然と行なえたところの、初対面の相手や何度か通ったのちの飲食店等での、女性アルバイトへ対する小当りと云うのも、その都度極めて理不尽な(あくまでも貫多にとっては、だが)玉砕の数を重ねてみると、結句は根がどこまでも誇り高くできてる彼であれば、今はそうしたアクションに何がなし消極的な気分にもなってくる。先に述べた同棲相手と云うのが、そのパターンで暫時獲得した唯一のケースではあったが、根が至ってリアリストにもできてる彼は、それを〝唯一〟と断定してしまう通り、野暮天の我が身にかような僥倖の成功例は、二度と起こらぬであろうことを十全に承知済みの情けなさである。

それだからこそ貫多は、一定の金銭さえ出せば九十分なり百二十分なりを密室で共に過ごせて、その口臭や膣臭が彼の中での許容範囲内か否かのレベルチェックや、道具の塩梅の方なぞもはなからして確認することのできる該種の女に、まずは奔らざるを得ないのである。

すでにこの手の女にも、幾度か物心両面で痛い目に遭っているにもかかわらず、そんなにして素人女に拘泥し、ただヤミクモに焦って藁の中から針を拾うようなことをするよりかは、異性と知り合うきっかけとして少しは成就の確率も高いような気がして、やはり性懲りもなく敢行せざるを得ないのだった。

とは云え―無論これはこれで、また別種の現実的な問題と云うのも附随してくる。〝敢行せざるを得ない〟とは何か妙に勇ましい感じにもなってくるが、それについては「さに非ず」とでも付け加えねばならぬところなのだ。当たり前のことには、その敢行には所詮先立つものが必要なのである。

知人の古書肆の手伝いで、月々僅かな金子を恵んでもらい、預貯金は万年ゼロ円のまま、財布に入っている幾ばくかのお銭が常に即ちの全財産であり続けている貧乏人の貫多には、そう頻繁に本番ありの非合法買淫の場に足を運ぶことはできるわけもない。

だが彼は、今こそ立て続けに女を買いたかった。そして一刻も早く、そんな彼のことを愛してくれる心優しい女性を見つけたかった。

なのでここは―この年末は、窮余の際のいつもの奥の手を使わざるを得なかった。手持ちの肉筆物を処分することで、数回分の買淫費用を捻出しようと思ったのである。

そして悩んだ末に決断を下した此度の放出要員は、太宰治の自筆葉書だった。田中英光の資料を渉猟していた二十代の頃に、わりと安価で引き取ってきた英光関係の一口物の中に紛れて入っていた品である。

これは戦前に存在した或る小出版社の編輯者に宛てており、二枚いずれとも、すでに全集の書簡篇に収録済みではあったが、田中英光に言及のある一枚はひとまず手元に取っておき、もう一枚の方を売り飛ばしてしまう腹を括ったのだ。

その段の仲介役としては、貫多が日頃世話になっている神保町の古書肆、落日堂をおいて他はない。

尤も当初の貫多はこれを落日堂を通して古書業者間の年末の大市に出品とする、至ってオーソドックスな売捌法を思い描いていた。貫多は古物商の鑑札こそ取得しているが、莫大な額の保証金を要する業者の組合には入っていないので、これは止むなき方途でもあったが、しかしその相談を落日堂に持ちかけたところ、何んでも最近になって、該書肆には結構な太宰ファンの顧客が新たについたとのことで、あまり目垢の付いていない太宰の肉筆物を欲しがっているとの由を知らされる展開と相成った。

一体にこの作家の書簡や葉書は、金さえ出せばいとも容易く手に入る。しかし売値が高額過ぎて、需要はあっても結句在庫品としてダブついているのもまた事実であり、それらの中には古書の販売目録や大市の出品目録の写真版で、繰り返し人目に晒されている品も少なくない。

その点で云えば、貫多が手放そうとしている葉書は、本文の内容こそ全集に収録済みだとは云い条、〝商品〟としては全くのウブ口であり、先様の求める条件に合致している。

無論、貫多としてもこの場合は、市場に出して買い引かれ、徒らに目垢付きのものとされるよりも、小向かいでその人物に照会し、直で引き取ってもらった方がはるかに利幅も大きくなる。

で、それが狙い通りと云うか、落日堂を介して首尾よく三十八万円の値で話がまとまったのが暮れの押し迫った時期のことであり、これは貫多にとって昨年―二〇〇四年の掉尾を飾る快哉事ではあったのである。その後の近代作家の肉筆物全般の、悲惨なまでの値崩れ現象はそろそろ始まっている情勢ではあったが、さすがにこの作家の手蹟だけは、未だピーク時の高値を維持し続けていることに救われる格好となったのである。

が、しかし―その話が成立したのは、今も云ったように昨年末の、それもいわゆる仕事納めの前日のことであって、肝心の入金の方は年明け早々と云う手筈にされてしまったことは、これは甚だの痛い段取りではあった。

繰り返して云うが、何しろ貫多は、またぞろの激しい恋人渇望の周期に入ってしまった折も折なのである。

また悪いことに、たださえ寒風骨に沁み、女体の甘肌恋しき季節も季節なのである。

そして押し詰まった師走の、慌ただしくもどこか浮かれた風情が流れる夜の街には、幸福そうなカップルの姿がやけに目につく時期も時期なのである。

件の者たちはいとも楽しげに、いとも嬉しげに仲睦まじく、かつ、わがもの顔で往来を濶歩している。その光景は貫多には何んともつらいものがあったが、挙句に羨望の思いは不様この上ない己が身を苛んでくるのである。

それだから、こんなときにこそ貫多には買淫が必要であった。かような自己嫌悪をいっときでも中和することができ、更には、ひょっとしたら向後個人的に仲良くなってくれるかもしれぬ可能性も秘めたその出会いの場に、その邂逅の場に、逃げ込むようにして赴きたかったのである。

だが、所詮この世のすべての事柄は、何一つとして貫多の思い通りには動いてくれやしないのだ。先方の支払いは一月五日の午前中より前には、どうにも変更の利かぬ決定事項であるようだった。

なので止むなく彼は、かの年末からこの正月三ケ日の間はやはり例年に倣っての死んだふりの態でもって、憮然とやり過ごしたものだった。

いったいに貫多は、正月と云う行事やその期間が何んとも苦手だった。これは子供時分からそうであったが、件の期日中の、町中に漂うモッサリとしただらけた特有の雰囲気は、どうにもいただけないものがある。

また十五歳で自活を始めてからは、この期間に関しては実際に直接的な被害も蒙っていた。

いわゆる日給月給の身に、六連休も七連休も挟まれるのは、これはたまったものではなかった。

しかもそれが日雇い形態の職種の場合は尚のことに、余程の無理な金銭的やりくりを一方的に強いられる羽目となるのである。

その不便さと不快さは現在も彼の中では依然と引きずっているようであった。東京から田舎者の姿が暫時消えてくれるのは大いに喜ばしい事態だが、あの、一斉にすべての流れが止まったかのような、強制的な全国的休日のおどんだ空気は何んとも気だるく、いっそ気ぶっせいとでも云いたいような、わけの分からぬ空虚感にも包まれてしまう。

それが故、貫多は昨年や一昨年に行なっていたこの期間のやり過ごしかたを、今年もまた踏襲することにしたのである。

近場で飲食物を購める他にはまるで外出をせず、くだらぬテレビは一秒たりともつけずに一切の外界の騒音を遮断し、その上で藤澤淸造関連のあれこれの作業に、ひたすら勉めるようにしたのである。

作品の復読につぐ復読や年譜資料の整理、伝記面での確認を要する事項の書き出しに周辺作家の各種文献の読み込み等々、幸いにその方面でのやるべきことはいくらでもある。

或いはこんなときにこそ『群青』誌の短篇に取りかかればよいのではないかと、彼は自分でも思わぬこともなかったが、やはり脳中の半分は〝女体〟のことで占められている状況であるからには、その煩悩を抑え込む為にも、ここは全身的に没入できる藤澤淸造関連の作業の方に、自ずと勤しむ格好となった。

例の、同棲していた女に逃げられてから最初に迎えることになった、一昨年のその期日中も、貫多はもっぱらこの作業に没頭することで、燻る暗い怒りや遣りきれぬ虚しさを何んとか紛らわせることができていたのである。

―で、そうした甘な死んだふり作戦を続け、この〝魔の期間〟をようように抜けだした貫多は、そこから更に先方の都合に合わせた二日間の無益な辛抱を重ねたのちに、待ちに待った正月五日は午後一番の出動でもって、神保町の落日堂へと向かったのである。

交差点際に位置する、煙草屋の横の側から地下鉄の昇降口を出てきた貫多は、まずは左手に開いた一本目の路地を折れると、あとは裏路地から裏路地へと渡りつつ、古ぼけた雑居ビルの一階に在する、かの古書肆に突き進んでいった。

そして屋号のプレート一枚かかっていない該書肆の殺風景な扉の前に立つと、この日が仕事始めである店主の新川は、すでに何かしらの雑事を行なっているらしく、室の内部からは人が立ち動いている気配が微かに感じ取れた。

声をかけてドアを開くと、その新川は、入口のすぐのところに鎮座する机の上にて雑本か何かをヒモで括っている最中だったが、顔をのぞかせた貫多を認めるなり、

「よお……明けましておめでとう。今年もよろしくな」

なぞ、至って月並みな口上を、暢気そうに述べてきた。

「おめでとう、じゃねえですよ。折角のご挨拶だけど、生憎ながら、ぼくちっとも、ひとっつも目出度いことなんかありゃしないんだ。だってそうじゃないですか。晦日から正月三ケ日までの間のことならまだともかく、その上で更に二日も休みを決め込まれてしまっては、こちとらたまったもんじゃありませんや。それも他の年の正月ならいざ知らず、今回は何んと云ったって三十八万円もの大金を預けたかたちで、そのまま放っておかれる格好だったんだからなあ。土台、社会人が七日も八日も続けて休むってのは無茶苦茶なんですよ。年末年始なんて、ウルフのこのぼくには何んの関わりもないことなんだから」

不平口調で捲し立てながら、机の一方の縁のところにどっかと尻を乗っけると、このいきなりの抗議に新川は結束の手をちょっと止めて、

「どうした。新年早々、ずいぶんと機嫌が悪いじゃないか。お金の件は、こればっかりはお客さんの都合でそうなってしまったんだから仕方がないよ。なにか他に、問題でもあったのか?」

と、下がり眉毛の気弱そうな面上に、僅かに作り笑いみたようなものを浮かべて尋ねてくる。

この新川と云う男は、そもそもは福島の浜通りの産であり、高校を出たのちに上京し、叔父が神保町で経営する近代文学専門の古書店で働きながら夜間大学に通い、三十一歳のときに独立すると、やはり近代文学書を主に扱う古書肆を同じ神保町内で開くようになった。尤も此の方は店舗とはせずに目録販売の形態を取っており、また叔父の店は全集類や研究書の網羅的品揃えが特色だったが、新川の方は明治大正から昭和二十年代までの雑誌や初版本、肉筆類をその守備範囲としていた。

しかしそうは云っても結句血筋は争えぬとみえて、かの叔父同様に新川もまた、近年は出版の方にも手を染めだして、中谷孝雄の作品集や矢田津世子の書簡集等のえらくマニアックな書物を刊行し、例の貫多が参加した同人雑誌『煉炭』の主宰者の二冊目となる小説集も、常連の誼のかたちで引き受けたりもしていた。

貫多がこの十二歳年長の新川と知り合ったのは、元号が平成に変わった直後の頃だったが、妙に温厚で人の好い、茫洋たる田舎者然とした新川は、はな一見の客として現われた貫多にもひどく親切であり、二、三度足を運ぶうちには、その時分に彼が蒐集の対象としていた田中英光の作品掲載誌を優先的に廻してくれるようになった上で、すぐと酒なぞをしばしば奢ってもらう流れにも恵まれた。すると根が友情乞食にできてる貫多は、他者との距離の取り方が上手くできぬ男の常で、次第に新川に対しては金銭面での無理難題を吹っかけるようになり、そしてまた、この信じられぬ程にお人好しの先方がそれにオドオドしながら大抵の場合は応えてくれることに味をしめると、彼の要求額は徐々に増長していって、ついでに態度の方もそれに比例したみたく横柄なものに変じていった。

実際、貫多は酔った上で、これまで新川には二度の暴行を加えると云う多大なる迷惑もかけていたが、その貫多が正気に戻ってから青くなりつつ謝罪するのを二度が二度とも許してくれ、のちに―二十九歳時に他者との間で起こした暴力事件の際にも、周囲の者からすっかり四面楚歌の状態に陥った彼を、同じくいっときこそ距離を置きはしてきたものの、程なくしてまた相手にしてくれるようになった唯一の存在でもあった。

従って、あらゆる点において新川は貫多にとっての一種の恩人ではあるのだが、根がひたすら馬鹿で忘恩体質にもできてる彼は、そんな新川の善良さをいいことに、これに未だ大いに悪甘えしながら、半ば悪フザケ的にぞんざいな口調で接してやるのを自ら面白がっているうちには、いつかそれがすっかりと常態化していってしまったのである。

だからこのときも、

「―別に、何もありゃあしませんね。ぼく、いつも通りですよ。いつも通りに女が欲しくってたまらなくて、けど売ってる女体にありつくお銭がないばっかりに、この一週間を相も変わらずのズリセンこきだけで、無為に打ち過ごしちまったと云うだけのことでさあね」

至ってぶっきらぼうな調子で、それに答えてみせるのであった。

「なんだ、またそういうくだらない話か。それは去年辺りもさんざん聞かされているよ。確かに、お前さんは相変わらずだな……」

すでに成人している長男を筆頭に、都合三子の良き父親でもある新川は、元来がヘンに堅物めいた潔癖さを有した一穴主義のタイプでもあるだけに、この種の話柄には露骨に嫌悪感を示す傾向があった。そしてこのときもそれは例外ではなく、心底つまらなそうな表情に変じると、しばし止めていた手を再び動かし始めたが、そこで急に思いだしたように、つと顔を上げると、

「そういや、『群青』の小説の方はどうなった? もう書き上げたのか?」

と、対面で新しい煙草に火種を移そうとしていた貫多に、改めて尋ねてくる。

新川もいわゆる〝古本大学〟と云うやつで、近代文学の作家の有象無象や著作の題名にはやたらと博識だったが、貫多同様に現今の文芸誌には一片の興味も持ち合わせていない。しかしそれだけに『群青』と云えば未だに終戦直後の創刊時から十年前後の頃の誌面イメージを持っているとみえて、とあれ貫多がそこからテスト生扱いとは云え声がかかったことを、いくらか過大に捉えているフシがあるようでもあった。

「それどころじゃねえよ。ぼくは今、女体のことで頭が一杯なんだから。そんなことにかまけている余裕なんかありゃしませんよ」

「おいおい、なにを言ってるんだ。そんな、せっかくのめったにないチャンスをフイにしてどうするんだよ」

「大丈夫ですよ。ぼく、そんなもんはその気になりゃあ二晩で書く自信があるから。外野でもって、新川さんがやいのやいの言うことはありゃしませんよ」

「…………」

「けどまあ、それにつけても、あれだな。つくづく女が欲しいなア……どうです? その後、誰か紹介してくれそうな当ては見つかりませんかね」

新川に限ったことではないが、これまで貫多は人と知り合って少し親しくなると同時、必ず女性の紹介方を懇願する悪癖を発揮していた。

これはそれでも今までに五人の相手と実際に会うことも叶ったのだが、しかし、結句はいずれも単に一回会っただけの無意味さで終わっていたし、また、かようなさもしい依頼を受けた側も余程の世話好きでもない限りは、そうした頼みごとは持て余した上で、その種の願いを臆面もなく述べてきた貫多のことを何か警戒的な目付きで見てくるらしく、次第に疎遠になって、と云うか、されてゆくのがお定まりのコースでもあったのである。

「そんなの、俺の知ってる限りの相手は、お前さんに紹介しつくしてしまっているよ」

「し尽くしている、って、新川さんからのはたかが二人だけのことだったじゃねえですか。殊に、あのアングラ劇団の安女優の、その手下についてるブスのときなんかは、本当に酷いもんだったぜ。最後の段では新川さんまでがあのションベン女優と一緒になって、このぼくを糾弾しやがって……」

ふと脳中にその折の腹立たしさ(の顛末は、のちに貫多は「二十三夜」と云うつまらぬ短篇に仕立てることになるのだが)が蘇えり、我知らずに尖った声を出すと、

「まあ、その辺のことはもう言ってくるなよ。いつだったかお前さんが可愛いとかなんとか騒いでた、玉岡先生の知り合いの院生さんの件では、その後は俺までがなぜか玉岡先生から無視されるようになったんだから……いったい、なにをしたんだ」

新川は何年か前の、落日堂の顧客だった大学教授絡みの一件を蒸し返して諫めてくる。

「馬鹿野郎、ぼく別に何んにもしやしねえよ。ただ仲良くなりたいと思って、あの玉岡とか云うジジイを通して伺いを立てただけのことじゃねえか。それをあの畜生ブスがヘンに気を廻して警戒しやがって、あちこちに相談しまくったらしいから、妙な話に歪められちまったんじゃねえか。まったくあれも、今となっては本当に腹の立つ低能ブスだぜ。たかが四流大学の、生涯役立たず人種の院生風情が何をえらそうに自惚れてやがんだ。糞ったれめが」

「まあ、相手にされなかったからって、その女性のことをあとになってグチグチ悪く言うなよ」

「うるせえよ、まったくどいつもこいつもロクな膣穴がいやしねえ。もう、こうなったら新川さんよ、あんたの娘でもいいからさ、ひとつ、何んとかならねえですか?」

そこで貫多がチラリと新川の表情を窺うと、先様はこの言を聞いて一瞬絶句したようになったのち、

「なるわけないだろう! ふざけんな!」

と、さすがにそこだけは平生のヒツジの雰囲気をかなぐり捨て、ムキになった怒声を上げてきた。

「馬鹿野郎、冗談だよ。冗談に決まってるじゃねえか。誰があんたのとこの、あの××××の×××娘なんか……いや、待てよ。あれは今、高校二年だったよな。だったらそのご学友とか、何んとかなりゃしませんかね?」

「ふざけんな、異常者! そんなの、なんとかなるわけないだろう!」

最前よりも一層に激しい怒声を上げてきた新川の、その真っ赤に染まってきた顔色の変化に、さすがに貫多も何やら馬鹿馬鹿しいものを覚えて不興げに口を噤んだが、その彼はややあってから、今、この場にいることの本来の用向きをひょいと思いだした。

彼はここに、くだらぬ無駄口を叩きに来たわけではない。ひたすらに待ち侘びていたところの買淫費用の、それの集金の目的の為にやって来ていたのであった。

〈依頼原稿は無事に書き上がるのか? そして貫多は彼女を得られるのか? 続きは単行本でお楽しみください〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?