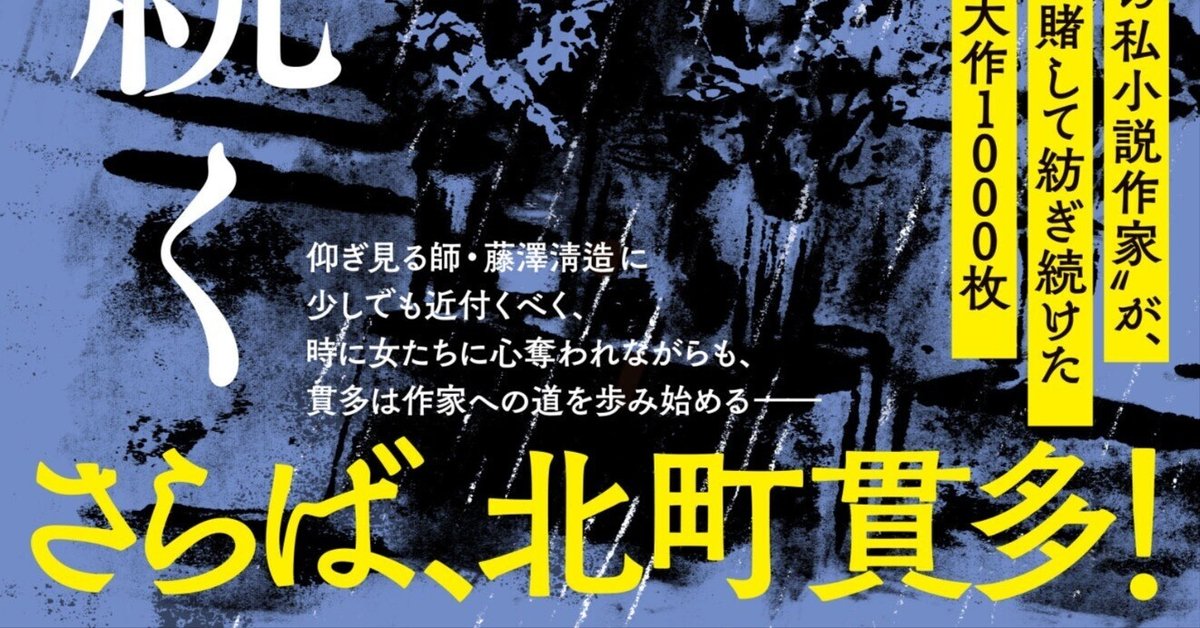

『雨滴は続く』 西村賢太 3

「文學界」で連載され、最終回執筆中に著者が急逝したために未完となった、西村賢太さんの『雨滴は続く』(文藝春秋刊、488頁、定価2200円)が単行本にまとまりました。

発売を記念して、1章から4章までを順に無料公開いたします。

三

しかしながら、とあれ千載一遇と云うべき好機―それはあくまでも藤澤淸造の〝歿後弟子〟たる資格を得るに当たっての好機であるが―を掴んだかたちの貫多は、まずは件の短篇のネタ繰りに没入した。

誰であったか昔の作家で、自らの人生の歩みを題材とすれば、どんな人間でも三篇の小説が書けるものだと言っていたが、成程それは事実、一片の文才を持たぬ貫多でも、すでに同人雑誌上で三本の駄作はものすることができていた。

しかし、現在に至るもあらゆる面で人並み外れた劣等生である点と、父親が性犯罪で一家を瓦解させた変質者だと云う点を除けば、まこと起伏に乏しい平々凡々たる人生を過ごしている彼であっても、そこにはまだ何篇かの上積みができそうな感じはある。無理に記憶の底を引っかき廻さずとも、読み物風にまとめられる恥辱の数々は、わりとすんなり出荷の可能な気配があった。

つまりは、こんなのは同人雑誌と同じ感覚で良いのだ。

いかなプロのマウンドの『群青』と云えど、ここでその登板を必要以上に過大にかまえて妙な重圧を感じ、それで腕が縮こまるようなことがあっては元も子もない。そもそもが下手糞な小説が更に畏縮した感じになってしまっては、最早目も当てられぬ状態になってしまう。

従ってここは例の『煉炭』誌での、半年に一度だった創作ペースの続きと云うか、その次なる一作に取りかかる程度の心持ちで臨んでみるのが得策だったが、ただ今回は作中に〝藤澤淸造〟のパーツを練り込むことは、絶対に避けるべきとの思いがあった。

前に述べた『煉炭』二作目の、〈同人雑誌優秀作〉狙いの折の計算が、やはりここでも働いたのである。

件の私小説家の名が頻出する作を『群青』に提出するのは、今はまだ、自身にとっての損になるような気がした。

この私小説家への思いを、理屈を並べていくら記したところで、まず最初の読み手である蓮田にしてみれば一向に意味不明で鼻白むだけであろうし、そうした独りよがりな記述を執拗に繰り返す貫多と云う男を、珍妙な変わり者―悪くすれば一種の狂人と思ってくる可能性もある。

無論、どう思われたところで知ったことではないが、けれどそれが為に、この世界では〝通用しない〟との判断に結びつくのは、これはどうにも痛事である。それは貫多としても、大いに困る展開だ。

なればここは、かの淸造要素は一切割愛して、〝他所いき〟の作をまとめる方針を固めたが、その結果組み上げた(と云う程、大層なことでもないが)のは、彼の十六歳時における二箇所目での安宿の話であり、そこの異常に室料の取り立てが厳しかった老家主夫妻との、室賃を巡るやり取りを大筋としたものであった。

で、この作中に鏤めるエピソードを箇条書きにしてファクス用紙に記し、それをもう一度整理した上で「二度はゆけぬ町の地図」との仮題も浮かんでくると、現金なもので、貫多の身の内にはまたぞろ得意な―イヤ、今度はそれ以上の、訳の分からぬ全能感じみた気力が漲ってきた。

まだ文章としては何も書いてやしないのに、そのシノプシスとでも云うか、作の設計図のようなものが出来ただけで、何んだかもう、そこそこの好短篇を仕上げてしまったような錯覚があった。

それが故、と云うのもヘンだが、その昂揚感に引っ張られる格好で、貫多はここは一発、女を買いにゆくことにしたのである。

と、今〝引っ張られる〟と云ったが、それはちと鷹揚な感じにもなって、何やら余裕すら含むニュアンスになるから的確ではあるまい。

より正確を期そうなら、先述の通りに相変わらずの女旱りの中で悶々としていた貫多は、『文豪界』誌からの葉書連絡によって始まった、ここしばらくの得意な思いや或る種の緊張感にいっときその方面の慾望は抑圧され、日に二回の手淫のみで取りあえずを凌いでいたが、さてそれが会心の一作の構想がまとまると同時、覿面に全思考が生身の女体への淫慾に移行して、どうにもならぬ状態となってしまった、と云うべきなのだ。

なので彼はその慾望を充たすべく、最近はもっぱらそのエリアを利用している、都電沿線の昔の三業地を目指して行ったのだが、思えば彼の買淫生活も随分と―情けない限りだが、もう随分と長い年月の習慣になっている。

今日に至る半生のうち、二十四歳までに交際した四人の相手と、三十四歳時に約一年がとこ続いた同棲生活での相手以外は、女体と云えば、そこには必ず金銭が介在していた。

無論、何もわざわざ望んでそうなっていたわけではない。だが根がどこまでも気短かにでき、どこまでも狂王体質にもできてしまっている彼は、若年時の四人の女性に対しては、その最後はいずれも彼の側の暴言や、その延長線上での拳による殴打をも含む暴力によって、一気に関係を崩壊させていた。四人が四人とも、すべてそうなのである。で、この時点でさすがに貫多も自分の稟性には何かしらの欠陥があることを認識せざるを得なくなったが、しかしそんなにして、自ら謙虚にその点を認め、己れの非も認めて三省したと云うのに、その後の彼は恰もそれらの無体な言動の報いででもあるかのように、十年もの長きに亘って素人女と交際するはおろか、親しく口を利く機会にさえも一切恵まれなくなってしまったのである。

当然貫多としても、その間にはただ手をこまぬき、徒らにわが身の不運を嘆じていたわけではない。

それはそれなりの努力と云うか、あれで随分と積極的に、〝女でさえあれば、もう誰でもよい〟式でのアプローチやらアタックやらを繰り返しはしたが、如何せん、顔面に二六時中、卑しい色慾を滲ませているような、さもしい彼の存在を受け入れてくれる女性のあろうはずはなく、その都度惨めに玉砕するパターンを、まるで何かの反復運動みたようにして、性懲りもなく重ねるだけの態たらくだったのである。

そしてそのうちの一度のみは、かような不断の陋劣なチャレンジがついに実った異常事態を迎えたことも、あるにはあった。先に云った、初めて同居にまで漕ぎつけたところの、貫多にとっては今後おそらく唯一無二となるはずだった女性の出現である。

本来であれば、彼女に対してはなりふり構わず徹底的に下手に出て、その関係を死守しなければならぬ状況ではあった。何んと云ってもこちとらは、すっかり女運に見放されていた、どうしようもない野暮天である。この女に愛想を尽かされたら、もう自分には二度と愛情を向けてくれる異性が立ち現われぬであろうことは、十全に承知もしていた。

ところが、根がどこまでも学習能力に乏しく、ノド元を過ぎると不思議なくらいに熱さを忘れる質にもでき過ぎた貫多は、結句はかの女性に向けても暴言を浴びせて暴行も働き、僅か一年を経てたところで、他に男を作って逃げ去られてしまった。

これには彼も、一時は雄の機能を失いかける程に打ちのめされた。ここに至ってようやく自らの稟性の、いわば不治の宿疾を再認識したことにも打ちのめされたし、彼女の手酷い裏切りかたにも、したたかに打ちのめされた。

いくら貫多の側の、非道な仕打ちに対する報復行為とは云い条、何も不貞の痕跡をわざわざこちらに示した上での消えかたをしなくてもよかろうとの、暗い怒りもこみ上げた。男としてこれ以上の屈辱は、そうあるものでもない。

だがこれもよくよく考えてみると、すべては自業自得のなせる成り行きであったことは明白である。その明白さがまた、どうにも情けなく、どうにも悔やまれてならなかった。

そして、それから三年近くが経った現在までも、彼はやはり件の〝再犯〟または〝再々犯〟の報いを受けた状態の中で、新しい女を手に入れる流れにことごとく頓挫しており、そうなればいかな根がムヤミに自己評価の高い質にできてる貫多と云えど、ここのところは往来を歩いていても妙に卑屈な思いに捉われて、我知らずのうちには俯向きがちとなるのが常になっていたが、―しかし今、ラブホテルの大鏡の中に映っている彼の姿は、そんな平生のしょぼくれた風情とは些か様子が違っていた。

安っぽいダブルベッドの、下の方の縁に大股を開いてどっかと腰をおろし、煙草をくゆらせながら女を待つ貫多のたたずまいには、正面に貼られた鏡の中で見る限り、一寸こう、ウルフのオーラが放たれているような雰囲気がある。

事前に己れを昂める為に、テレビのアダルトチャンネルをつけるまでもなく、彼のマラは半勃ち状態となっている浅ましさではあったが、けれどその表情の方は、どことなく〝孤高の文士〟と云った趣きが漂っている。一つの短篇の構想をまとめた自信が、そこに如実にあらわれているようであった。

この明らかに変化を生じている自分の風情は、根が土方のくせしてなかなかのナルシストにもできてる貫多にはいたく満足であった。十数年以前の、何に裏打ちされたわけでもなく、無意味に傲然と生きていた頃の心持ちも、ふと蘇えるような思いもした。

またそうなると、勢いこれは―この変化の源となった〝商業誌での創作〟絡みのその事実と奇妙な自信は、向後の素人女性獲得に当たっても、もしかしたら一つの有効な手段になるのではあるまいかとの姑息な了見も蠢いてくる。

まだ商業誌へは同人雑誌からの転載一作だけで、実質的には何も書いたことにはなっていない。しかし、少なくとも貫多はそこに出る為のいわば整理券風なものだけは、確ともらっていることは事実である。

この事実が案外に、或る種のバカな女には結構なプラス材料となりはしないだろうか。

無論、貫多自身にしてからが、現在の〝小説書き〟に何も過剰な良イメージを持っているわけではない。プロの書き手と云ってもピンからキリまでがあることだし、それぞれの運や人気や天分が均等でないことも、きわめて当たり前の話である。

とは云え一方で、世の一部には、その〝小説家〟にどこか高尚風と云うか、恰も大学教授や弁護士等と一緒くたのインテリ職的イメージを抱く者は、多少なりとも存在するに違いない。更にその中には〝小説家〟なる響きに酔い痴れてしまう、世間知らずのバカ女と云うのも少なからずいてくれそうな気がする。

そのバカ女たちに、ひょっとしたらこの狙いはピンポイントで通用するのではあるまいか。

無論、こうした考えは、多分にチンケな詐欺師的発想であることは否めない。

だが繰り返して云うが、彼はその整理券をすでに手中にしている。そしてこれも繰り返して云うが、根が一片の文才もないくせに、一方の根はムヤミと自己評価の高い質にもできてる彼は、現在ふとこっている短篇の腹案は、必ずや『群青』誌に載るであろうことを、まだ一字も書いていないこの段階ですでに確信しきってもいる。

かつ、それを皮切りに爾後も継続して創作の掲載を重ねてゆける展開も、彼の中では最早既定路線となっていた。

と、そうなれば、畢竟これは何んら偽りにも欺きにもなりはしない。事実その通りの事象である。

―なぞ云う考えを巡らすと、このときの貫多はついつい〝藤澤淸造〟云々だの、〝歿後弟子たる資格〟云々だのの御託は完全に忘れ去った態となり、依然、己がマラを中程度に固くしたまま、前途に光明を見出した感覚にうれしく浸るのであった。

たっぷり三十分程も待たされたのちにようようやってきたのは、はなの電話で伝えたところの、〝とにかく痩せ型〟タイプとは大きくかけ離れた、太り肉のえらく立派な体格をした女だった。

根がムーディストにできてる貫多は、買淫の前段階には極力男の姿を視界に入れまいとする癖を持っていた。折角に女体へ向けて身心ともに昂めている気分を、野郎との受付けにおける応対で一寸でも萎えさせたくない故にである。

それが為、彼の買淫はその種の対面形式での接触を避けられる、ラブホテルへのデリバリー形態(の、非合法の方)を利用することが多かったが、土台こんなのはフリーで入った場合は、電話を入れた際にいくらこちらの好みの条件を伝えたところで、大抵は無駄である。せめて二十代前半を、と懇願しても、やってくるのは三十年配と思われる、汚ったない自称主婦のケースも珍しくない。

しかしその程度の年齢差だけのことなら、貫多もまだ恬然としていられるのだが、体型に関してはこれで少しく神経質な部分を持っていた。

三十を過ぎて急激に太りだした彼は、自分が陸に上がったトドめいた体躯をしているだけに、体格の良すぎる女と云うのはどうにも苦手である。

と云って、根が鳥黐みたく粘着質にできてるわりにはヘンに諦めのよいところを有する彼は、チェンジすることによって生じるやもしれぬ万一のトラブルを避けたい弱気もあって、この日もまた、そんな女でも仕方なく室内へ招じ入れてしまう。

するとかの太女は、「寒い、寒い」を連発しながら後ろ手でドアを閉め、そしてやはり後ろ手でもってロックをかけたのちに、焦茶のロングブーツを脱ぐべくひどく息苦しそうに腰をこごめだしたが、その、くすんだゴールドのダウンジャケットを着込んでいることにより、一層肥え太って見える丸々とした上半身と云い、黒いレザーのミニスカートの下から覗かせている、薄ピンク色に染まった白蕪みたいな短足と云い、ただもう全体的に、ひたすらに薄みっともない肉の塊まりと云った風情であった。

それでいて、似合わぬ茶髪のワンレングスにした、二重顎の顔面をよくよく見やれば、目鼻立ちは一応の十人並みなものが備わっているだけに、貫多はこの女に対して、嫌悪感の中に不遜にも一抹の憐憫めいた情を覚えてしまった。

だが、こうなれば心情的に彼は優位に立てる。

つまり、毫も自らの好むタイプの相手ではないだけに、肉体的にも精神的にもヘンに焦ることなく、好印象を持たれようとする為の小細工の類は、何んら弄する必要もないのである。

なので貫多は、この異様に乳輪がビッグで赤黒い、色々な意味で憫然とした女と入浴の段となった折には、最前にふとこっていた深謀に関する、一寸したアンケート調査を試みるつもりで、

「―あのさ、小説とか読んだりする?」

と、尋ねてみた。

するとこの唐突な問いに、まず手始めに貫多の肩口にシャワーのノズルを差し向けていた女は、

「……なんで?」

なぞ、いかにも育ちが悪そうな無愛想な返事を発してきたが、そこで貫多が、

「いや、何んでってこともないんだけど、何んか見た目がさ、いい意味で読書好きな感じの雰囲気だったから……」

思ってもいないお世辞風のことを言ってやると、これには少々気分を良くしたようで、

「うん、まあ読書、きらいじゃないよ」

ニッと笑いながら、答えてくる。

「へえ、小説? どんなの読むの?」

「まあ、いろいろ読破するけど……」

何が読破だブタ女、と、ふいとムカッ腹が立ちながらも、貫多は表面上は得意のにこやかな笑顔で、

「ほう、日本の小説? 作家では誰が好きなの?」

と、立て続けに聞いてみる。

「うん、いろいろ」

女はそうほき捨てるようにして言うと、贅肉のみっちり付いた胴部を捩り、背後のシャワーのコックをキュッと捻って、お湯を止めた。

「ふうん、そう。インテリだね。あれかい? 主に純文学?」

この醜い女に対しては、これからほんのいっときの間だけの、放液対象以上の食指が一向に動かぬ貫多は、やはり余裕綽々の態で半ば面白がりながら尚も尋ねてやったが、女はそれへの返答としては、

「うん……上の名前は忘れたけど、なんとかシェルダン……ほら、テレビのコマーシャルとかでよくやってるやつがあんじゃん。ああいうのとか、好きかも」

支離滅裂なことを口走り、そこへすぐと、

「お客さんは、どんなのが好きなのよ。読書が趣味なんでしょう?」

矛先をかわそうとして、早口で重ねてくる。

「違うよ。ぼく、どっちかと云やあ嫌いな方だよ。そうだなあ、モーパッサンの初期の短篇なんかは、特に大嫌いだなあ。生理的に受付けねえや。あれかい? 外国の小説とかは好き?」

またも意地悪く尋ね返してやると、先様は、

「うん、まあ……『ゲームの達人』……だっけ? ああいうのとか」

素手に垂らした安物のボディーソープを、そのままで貫多の股ぐらに塗りたくってきつつ、少しうるさそうに答えてくる。

で、彼はそこで設問を変えて、

「―しかし、何んだよな。小説家って誰しもそうだけど、よくああやって文章だけで、何んやかやと細かに表現ができるよね。凄いと思わねえか」

なぞ、探りを入れてみた。

「うん、それは思う」

「うむ。思うかね。だったら、あれかい? 自分の彼氏がもし小説家とかだったら、一寸はうれしく感じたりするものなのかい?」

「さあ……どうだろう。でも普通のサラリーマンよりかは、いいかもしれないよね」

「それは、どうして?」

「さあ……友だちに自慢できる、とか」

「へえっ、それが自慢になり得るかね」

「悪い感じはしないよね」

「ほう、そうかね。悪い感じはしないかね」

「…………」

「あとは?」

「あと?」

「他には?」

「……ほかには、特にないけど」

「つき合いたいとか、思うかね?」

「思うかもしれないけど……」

肛門辺に手のひらを差し入れるべく、貫多の股間に腕を突っ込んできた女は、そこでふと顔を上げると、

「でも、なんで」

と、彼の表情を窺い見てきた。その声も、少し尖ったものに変じている。

それだから貫多も、もうこのアンケートは打ち切ることにし、ひとまずは細かい気泡の噴出する浴槽へ先に浸かったが、しかしその彼は、この一連の問答には甚だの満足を得ていた。

結句、このくらいのレベルで充分なのである。小説にはこの程度の無知ぶりで、それでいて無知ゆえに小説書きを何割か増しに見てくれるようなのが、都合がいいのである。

これがヘンに本好きで、純文学をサブカル的に捉えて滔々と浅薄な知ったかを披瀝するような馬鹿女ばかりでは、ちと鬱陶しいことになってしまう。

今の場合もモーパッサンの初期短篇と聞いて、それがこの「脂肪の塊」たるブタ女に対する皮肉であることを、一瞬にして看破されてたら途端に興が覚めるところであった。

で、それを思うにつけてしみじみ残念なのは、眼前のかのブタ女の太った体型である。これがもっと痩せていたなら、おそらく貫多は件のアンケート結果に勇を得て、少しモードを切り換えていたはずだった。

切り換えた上で、自分が現在、まさにその小説書きになりかけていることを告げてみて、もってその反応次第で小当たりしてゆきたいところであった。

と、―ここまで手前勝手な太平楽の想念を巡らせてきて、ふいと貫多は大変な事実に思い当たった。

現時、彼の転載とは云え唯一商業誌に所載されている作は、とてもではないが女性が読んで喜ぶような内容のものではなかった。

その「けがれなき酒のへど」なる百二十枚の作は、六年前に女旱りの真っ只中にあった彼が或るソープ嬢に入れ上げて、これと店を通さず私的に交情すべく、あれこれ姑息な手段を講じ、しまいには虎の子の九十万円もの大金を騙し取られて消え去られると云う顛末を記した、何んとも愚劣な、薄っ汚ない読み物ではあった。

到底こんなのは、口説こうと思っている相手に読ませられるわけはない。どうにも、浅まし過ぎるのである。

当然、私小説と云っても中に〝小説〟の文字が在する通り、すべての記述は貫多なりのフィルターにかけた上で針小棒大に語ってはいるものの、世には私小説と云えば全部が全部、作者とイコールするものだと思い込んでいるプリミティブな読者と云うのも少なくないはずだ。

なれば「友だちに自慢」だの、「悪い感じはしない」どころの話ではない。所詮はまったくその逆の効果しか生まぬ、不様なだけの唾棄すべき駄作と云うことになってくる。

この点に気付いたとき、貫多の屹立したマラは急速に勢いを失い、萎えしぼんでゆく塩梅となった。

<つづく>