2023.2.24 木、捨ててる? 三橋貴明氏

全ての日本国民に知ってほしい 我々は目の前の膨大な資源を放置してる 【三橋TV 第669回】 2023.02.24

1:30~

目の前の「資源」を放置する「政治家」たち

三橋氏

今日はね、「ブログ」からなんだけどね、2月12日のエントリーです。

『目の前の「資源」を放置する愚者』というエントリーを書きまして、ここに取り上げたのが「林業」です。

高家氏

「林業」?

三橋氏

はい。 えっと、「人類」って「一次エネルギー」、「一次エネルギー」っていうのは「加工していない」その「自然にあるエネルギー」ってことなんですけど、

基本的に「一次エネルギー」について、「木材」で「歴史を積み重ねてきた」んですね。

高家氏

へぇ〜。

三橋氏

「木」ですよ、「木」。

だって「石炭」や「石油」が使われ始める前、何で水炊きしてたのよ?

高家氏

「木」?

三橋氏

「木」なんですね。

だから、田植えとかがあまり上手くいかないとですね、そこ「砂漠化」しちゃうのよ。

「一次エネルギー」の「木」は、必要不可欠だった

例えば、「メソポタミア文明」がありましたけど、あそこは元々は「森」だったんですね。平和×○×○ね。

それがですね、今「砂漠」でしょ?まぁ、痕跡ちょっと残ってるんだけどね、そんな感じになっちゃうんですね。

「燃やさなきゃ、生きていかなきゃいけない」んです、我々。

まぁ「寒い」っていうのもあるんだけど、(その)「二択」です。

ほとんどの食べ物は水炊きしないと食べれないから、だから「燃料」がいる。

というわけで「木材」を使う。

高家氏

それ(木材)使いすぎちゃうと「砂漠」になるんですか?

三橋氏

なります。「黄河」の中流とかもそうですよね、「黄河文明」の。

「エジプト」もそうですね。まぁ「エジプト」は「ナイル川」でね、「プァ〜」って土地が潤うから得は得なんですけど、でも「麦」育てられたって「木材」ないと食べれませんからね、ということなんです。

「日本の文明」と「木」

で、日本の文明も「木材」に相当、相当っていうか「100%」だね、「依存」してきました。

「徳川家康」が「江戸」に「本拠」を構えることを決断したのは、「木材」が理由だった。

高家氏

(木材が)豊富だったんですか?

三橋氏

そう。あまり(江戸では木を)採ってなかった。当時、近畿地方はまだみんな「針山」。

高家氏

なるほど。

三橋氏

でも「江戸幕府」が開かれて、それで経済が発展していくと、全国各地「針山」になっていったの。

「葛飾北斎」の「絵」とか見ると、「針山に松の木がポツンと生えてる」、でしょ?

高家氏

はい、あります〜。

三橋氏

あれ、「松」は採っちゃいけないのね、「松ヤニ」採れるから。

だから、あれだけは切られなかったんだけど、他はどんどんどんどん切られていっちゃったの。

高家氏

へぇ〜。それで「お城」とか建てて、

三橋氏

「お城」とか、あと「お寺」。

まぁ、そのへんが膨大な「木材」使うんで、それで森林がなくなっていっちゃったんですけどね。

「植林」していく

高家氏

それで、どうしたんですか?

三橋氏

それで「植林」したの。

それでですね「タイミングよく」ペリーが来航してですね、そこで「石炭」に変えたんです。「一次エネルギー」が。

高家氏

ふぅ〜ん。

三橋氏

あれ、ペリー来なかったら、ちょっと「停滞」したと思うよ?日本の文明、「一次エネルギー不足」で。

今も同じようなことを、「なんでおんなじことをやってるんだろう?」、まぁ、いいんだけど。

ということで「木材」は非常に重要だし、しかも日本の場合は「木」で「家」を建てるじゃないですか。

2021年「ウッドショック」

それがですね、「2021年」に「ウッドショック」っていうのが発生しちゃったんですね。

これは「輸入材の価格が高騰した」んです。

これ「何で起きたか?」というとね、まずコ◯ナ禍で、「木材関係者」とか、「外国の」ですよ?「動けなくなっちゃった」んです。

高家氏

ふ〜ん。

三橋氏

「動くな」とか言われて「ロックダウン」とか言われて、そこにですね、色んな「事情」、

例えば、「カナダでストライキ」があったりとかですね、「北米とか欧州で、虫害」とかですね、「カリフォルニアで山火事」とか色々ありまして、「輸入材の価格が、対前年比で 2,75倍(に急騰)」。

「コストプッシュ型インフレ」どころじゃないよ、これ。まさに「ウッドショック」だったの。

それで「国内材」も上がっちゃったの。「ヒノキが 1.76倍」「スギが 1.29倍」になったの。

「じゃあ、どうしたらいいですか?」と。

結局「輸入材に頼ってる」から、こんなことになるの。

「国産材を使えばいいじゃないですか?」という話なんでございますが‥

高家氏

‥が?

三橋氏

ということでね、色々とデータを持ってきました。

まず、ビックリされるでしょうけど、日本って、先進国ではね、確か「フィンランド」と並んで「森林率が高い」。 「ほとんど森」なんです。

高家氏

なんか「フィンランド」はすごいそういうイメージありますけど。

三橋氏

ありますでしょ?「日本」も(森林が)ある。

「日本」は、まだまだ「森林」だらけ

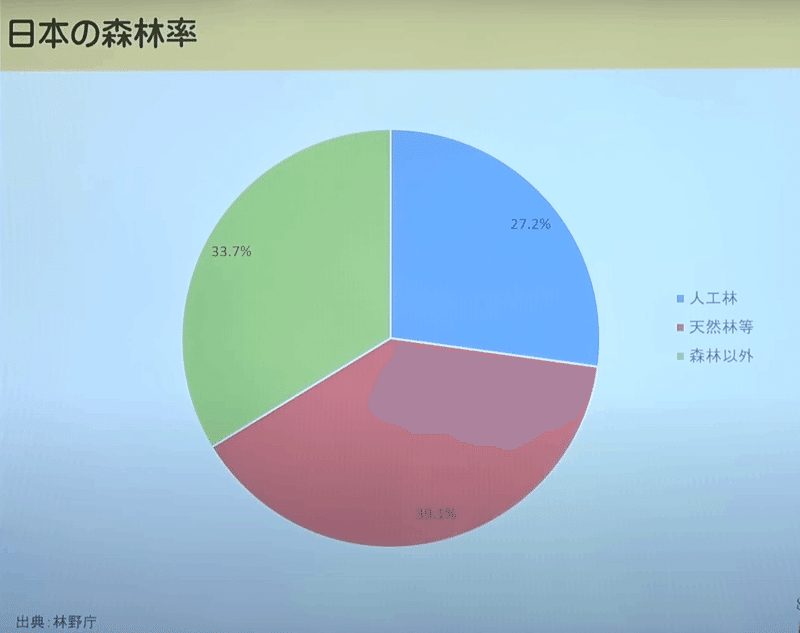

日本は、実はですね「森林じゃないところ」って「3割」しかないんです。

高家氏

ああ〜、地図とかで見るそうですね。

三橋氏

ほとんど「森」ですね、厳密に言うと「山」なんだけどね、あれね。

で、「39.1%」、「40%弱」が「天然林」、「始めからある森」ですね、「我々が手を加えていない森」なんだけど、実は、「30%近くは人工林」、

高家氏

「人工林」?

三橋氏

つまり「植林」してった。

高家さんが「山」とか行って「林道」歩いていると、基本的に「森の中」なんだけど、あれって「人工林」なんです。

高家氏

えっ?

三橋氏

「自然じゃない」んですよ。まぁ「自然」は「自然」なんだけど、「人工の自然」です。

高家氏

えっ?どういうことですか?

三橋氏

だって基本的に「人間が入れるところ」、全部これ(青:人工林)だもん。

高家氏

そうなんですか?

三橋氏

ここ(赤:天然林等)入れないですよ。

植えて50年(使いどき)の「木」は51%も

高家氏

「樹海」とかはどっち?

三橋氏

樹海はここ(赤:天然林等)ですよね。「樹海」はそうですね。

確かに「富士の樹海」「青木ヶ原」とかは、何か「ぐしゃぐしゃ」じゃないですか、森が。あれは「天然林」。

でも基本的に「木」が「ピッピッ」ってキレーに生えてるっていうのは全部「人工林」なんです。

基本的に我々が見るところとか、入れるところは全部「人工林」なんです。

高家氏

「高尾山」とかも?

三橋氏

「高尾山」は「人工林」。

高家氏

ええ〜、人工林じゃないと思ってました。

三橋氏

典型的な「人工林」。

要はこっち(赤:天然林等)は「あまりにも奧深い」から「採りにくい」んですよね。

これ(青:人工林)は「使うために」育ててるんです、「人工林」は。つまり「資源」なんです。

「日本」は、「樹海」3割、「人工林」4割、「森林でないところ」3割

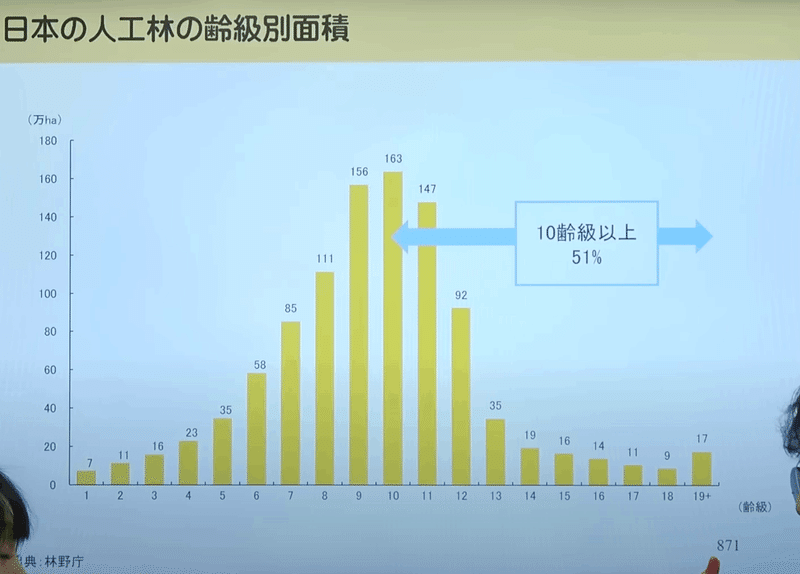

で、「日本の人工林の齢級別面積」って言いまして、

これね、「切って5年」=「1単位」なんですね。

ここ「10」じゃないですか、だからここ「50年」なんです、植えてから「50年」なんです。

で、大体、「50年以上」って「使い時」なんですね。

その(植えて50年以上経った)「木」がね、すでに「51%」。

で、これ確か「2016年」か「12年」だったと思うんで、このへん(の「木」)は「使い時」になってます。

多分ね、「6割」「7割」ぐらいの「人工林」は「今使うべき資源」なんです。

わかります?

高家氏

わかります。

三橋氏

で、これ「そのまま放置してるとどうなるか?」っていうと最終的には「使えなくなっちゃう」んですよ。

高家氏

それは「大っきすぎて」なんですか?それとも「耐久性」とかですか?

三橋氏

「木が劣化していく」から。「山も死んでいく」という形になっちゃうから、

今、目の前に膨大なですね、「ウッド」「木材の資源」があるんですよね。

しかし、関税「0」の輸入材だらけ

じゃあ、「使えばいいじゃねぇか」って話なんだけど。

高家氏

思います。

三橋氏

しかも「ウッドジョッカー」だから。

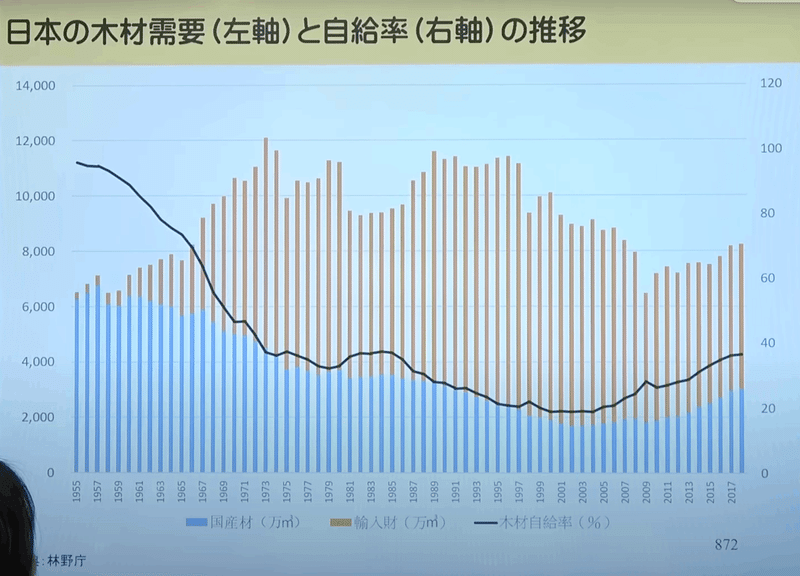

これがですね、「日本の木材需要」全体の木材需要、ですね、と「自給率」の推移です。

「自給率」右軸ですね。

「国産材」が「青」です。「オレンジ」が「輸入材」なんです。

実は「大東亜戦争」に負けたとき、「江戸末期」と同じ感じで、日本中の山「針山」になってたんです。

「戦争」やってたから、「一次エネルギー」使っちゃうから。

高家氏

ああ、使ったから?

三橋氏

使った、使った。

それで「復興」ってことになると「木材」入りますから、関税「0」にしたの、「輸入材」の。

そしたら「輸入材」がぐわ〜って増えていきまして、「国産材」の割合が減っていったのね。

「自給率」元々、「ほぼ100%」だったの、「1955年」時点では。

それがぐあ〜って下がっていってしまって、「2001年」とかには「20%」ぐらいにまで「落ち込んで」いってしまったの。もう「輸入材」だらけ。

で、そのあと、回復はしてるんだけど、今「40%」ぐらいかな? 「林野庁」の最新の資料なんですけど。

で「50%にする」とか言ってるんだけど、なかなかたどり着けない。

なかなか変えれない

①「経路依存性」

高家氏

どうしてたどり着けないんですか?

三橋氏

はい、良い質問です。

一つはね、やっぱ「輸入材メインでずっと市場作ってきた」から、そもそも「商慣習」とか「ビジネスプロセス」とか「輸入材全体」になってるんです。

なかなかそこに入りにくい。

あのね、ちなみに「国産材」ってあんまり高くないんですよ?

厳密は「外国産の木材が高くなった」から「こっち(国産)が安くなってる」んだけど。

なかなかそこに入れない。

高家氏

だって「輸送」の費用とかもかからなくなるってことですもんね?

三橋氏

本来はね。 本来はそうなんだけど、「中々入れない」、「崩せない」というまぁ「経路依存性」みたいのになってるんですね。

で、2つ目なんです。こっちのほうが問題なの。

②「大きな道」がない

これ、なんでしょう?

これ、すごいでしょ?

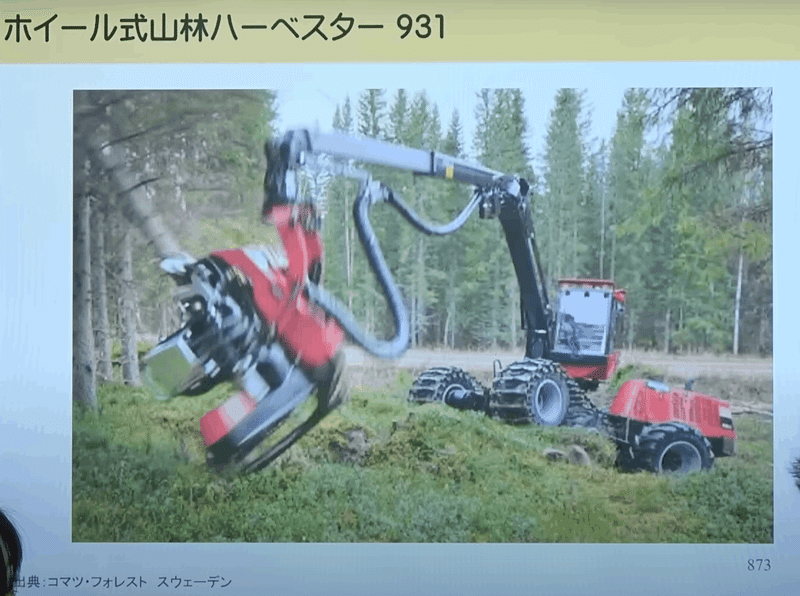

これね、「コマツフォレスト」。「コマツ」の子会社です。ただ日本にないんだけどね。

「コマツフォレスト」ってところが作ってる「 ハーベスター931」っていう有名な「伐採機」です。

「コマツフォレスト伐採機」の「ハーベスター931」

これ、すごいんですよ、「山道」ぐわ〜って、山に入っていって、それで木材を、立ってる木材よ? 立ってる木材を掴んで、グワンって切って、それで枝を落とすのもぶわってやってしまうの。

高家氏

すごい。

三橋氏

それで、トラックで持ってく。もうとてつもない生産性です。

‥日本の山、入れないです、これ。

高家氏

それは「斜面」の関係とかですか?

三橋氏

(頭を横にふる)「道がない」から。

高家氏

道がないから?「せまい」ってこと?

三橋氏

そう、おそらく。

あるいはですよ、さすがにこの「 ハーベスター 」も「木を運ぶ」っていっても「1本」しか運べないから、当然「トラックに積む」わけ。「大型トラック」に積んで、ブワ〜って運ぶわけ。

日本の技術で作られた「伐採機」が、「日本」では、使えない

「スウェーデン」はそうやったのね。

(日本は)大型トラック通れないね、道が整備されてないから。

高家氏

ふぅ〜ん。

三橋氏

というわけで「目の前に宝の山」というか「資源がある」んです、で「投資すれば使える」と。

で、「ウッドショック」みたいなことも、もう「日本」だけは「例外」になりますよ、全部「国産材」使えば。

それが、「償還性?」の部分ね、色んな規制とかを、スリーボードで変えていくこととか出来るけど

「投資」は「金」の問題でしょ?

それを「出さない」んですよ、「政府」が。

で、一応ね、これすごく問題になっちゃってるから、「山」の問題って。

「森林環境税」を取るんなら、大型伐採機が通れる「道」を

「森林環境税」っていうのが来年から、(我々日本人は)払うことになります。

年間「住民税に1,000円上乗せ」かな?

高家氏

どんな税金なんですか?

三橋氏

だから、「みなさんから税金を頂いて、自治体とかに配ります」「森林環境「贈与」税」っていう形で、

という政策なのね。

高家氏

なんのために?

三橋氏

ん? そう。だから「森を整備しなさい」っていう話なんだけど、要は「金は政府は出さない」のですよ。

高家氏

ふぅ〜ん。

三橋氏

我々に「出せ」と。 「増税」ですよ、だから、ということなんですね。

でね、「林野庁」って「農林水産省」の傘下だから、基本的に責任者は「農林水産省」なのね。

そこはね、もちろん問題はわかってるから頑張って色々やってるんだけど、例えばこういうことね。

マクドナルド 「一定量の国産材を使う」と協定

これ、2月10日ですね、「マクドナルド」が店舗で「木材の利用を促進するための協定」を「農林水産省」と結んだと。

『マクドナルド、店舗の木材利用を促進農水省と協定日本マクドナルドは10日、店舗で木材の利用を促進するための協定を農林水産省と結んだと発表した。新店や建て替え店舗など年間50店舗以上で1店舗あたり一定量以上の地域材を利用する設計にする計画だ。鉄材などを使うよりも建設時の二酸化炭素(CO2)排出量を削減する効果が見込める地域材を活用し、環境配慮を推し進める。

協定の期間は2026年3月末までで、農水省は技術的な言や活用可能な補助事業等につき情報提供をする。マクドナルドは店舗の外装材や構造材に木材を使う予定で、3年間で計5550立方メートルの地域材の利用を目標としている。』

で、「新館や建て替え店舗など年間50店舗以上で、1店舗当たり一定量以上の地域の材木、国産材を使いますよ」と、そういうふうに設計しますよ、ということなんですね。

農林水産省 「何もしません」

それはまあいいんですけど、「農林水産省は、何やるんかい、じゃあ?」と。

「技術的な助言や、活用可能な補強事業等につき、情報を提供する」。

金使わないんだな、これが。

高家氏

あぁ。

三橋氏

わかるでしょ?

高家氏

はい。

三橋氏

このぐらいしかできないんですよ、「農林水産省」。なぜなら予算がないからです。

せっかく目の前に資源があるんですよ。

高家氏

はい。

三橋氏

しかも人類伝統的な「1次的エネルギー」。

ずっと使ってきた我々の先祖からずっと使ってきた、このままだと朽ち果てるね、その資源も。

で、政府がお金出して投資して、「林道」をちゃんともっと整備してね、さっきの「ハーベスト君」みたいなグワーって行って、ガンガン切って行って、大型が入ってきて、バーって逃げ出てやると、「外国材」から(国産材へ)まあやっぱシフト進むと思うよ?

高家氏

はい。

三橋氏

それができないんですよ。

高家氏

やっぱ、それは予算つけないから?

財務省 「国民から税金を取りましょう」♪

三橋氏

予算つけないから。

「予算つける」「つける」って言われて、「分かった。じゃあ、うるせえな、じゃあ国民から住民税で税金とって回しとけ」って、これが財務省でしょ。

高家氏

はぁ。

三橋氏

いやそういう問題なんか、別にあれよ、日本の森林守ったり、林業復活させるために私税金負担するのは、別にいいですよ、だってでも実際負担しちゃうんだけどね、国債と相殺しちゃうから。でも、感覚的にそれはいいですよ、納得しても。

「まず、でも、政府が金出してよ」という話なんですよね。

「公務員(営林職員)さん」を減らした代償

高家氏

で、これね、やっぱね、この問題でもかかってんのね。

昔はね、その「営林職員さん」ってのが結構いて、「林の管理」とか「森の管理」してたの、公務員です。

三橋氏

もうバッサバッサ削ってきました。

高家氏

へぇ〜。

三橋氏

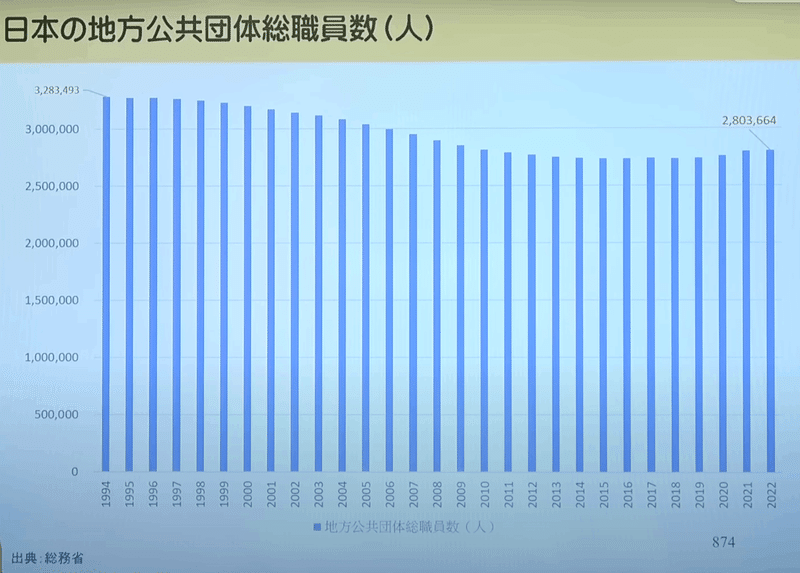

これ「地方公務員全体」ね、「地方公共団体職員数」ですけど、

94年には328万人いたのがですね、

これ最新が出たんだけど、昨年が280万人だから、だいたい「50万人」減らしたわけですね。

で、うちこれね「25%」が「非正規雇用」、月給13万円なんですよ。

今は25%が「非正規職員」、 月給13万円

高家氏

はぁっ。

三橋氏

だから、実際のその「地方行政の供給能力」と考えた場合は、もっと低いですよ。

だって「非正規公務員」の方々って、いろんな仕事させられちゃってるんだけど、本当はダメなんだもん。

あと「ノウハウ」を蓄積しないよね。

高家氏

はい。

三橋氏

で、今大変なことになってるってのがですね、これ見たらわかるんですね。

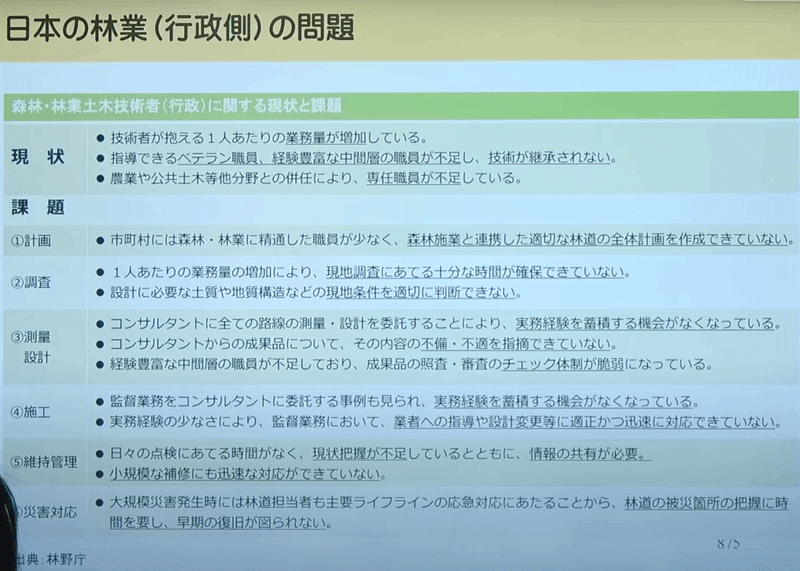

日本の林業の行政側の問題点です。

まず人、減らしまくったわけ。

高家氏

はい。

三橋氏

そしたら技術者が抱える、技術者ってあの「職員さん」ね、「1人当たりの業務量」が激増しております。そりゃそうだよね。

しかもこれが一番まあやばいんだけど、その「指導できるベテラン職員」「経験豊富な中間層の職員」が不足して、技術が継承されないから、このままだと「地方自治体」から「林業関係のノウハウ」が消える。

高家氏

はい。

三橋氏

さらに「農業」とか「工業」「土木」など「他の分野と併任」してるんですよ。

「専任職員が持てない」ということになってるわけだね。

結果、その市町村とかはですねよくわからないんですよ、もう。森や林とか言われても。

市町村から「林業のノウハウ」が消える

結果ですね、森林の、森林作業とか林業のことだけど、「林業と連携した、適切な林道の全体計画」すら作成できない。

計画作成したところで予算組むんか?って話まであるんですよ。

高家氏

はい。

三橋氏

で、さらに「1人当たりの業務量が激増」してるから、「現地調査」できない。

じゃあどうすんじゃ?

さらに「現実条件を適切に判断すること」ができない。

さらにですね、これねその林業だけじゃなくて、農業土木とか公共事業もそうなんだけど、結局「民間委託じゃ〜」ってことでね、丸投げしたんですよ、コンサルタントに。

高家氏

ふんふん。

三橋氏

するとですね、その「実務経験」を蓄積してないんです、職員さんたちが。

全〜部、コンサルに丸投げしてたんですね。

で、さらにですね、コンサルタントからの「成果品」が来ましたよ、と。

その不備、不適応、指摘できないです、わかんないから。

高家氏

ふぅ〜ん。「正解」が何かわかんないから?

すでに「林業」の「正解」がわからない

三橋氏

チェック体制も、もう「成果品のチェック体制」も「脆弱」になってる、ということなんです、と いうこと。

で、これは「測量」の問題だけど「施工」も同じ。

「実務経験」蓄積しないから、

で、ということはですね「監督業務、できない」ですよね。

一応やってる ふりはできますよ。でもわからない。

高家氏

はい。

三橋氏

「ノウハウがない」人って何もできない。

高家氏

はい。

三橋氏

ノウハウってどうやって身につくんですか?(っていったら)

現場でやるしかないです、働くしかないんですよ。

で、さっきの「非正規公務員」さんたちは、絶対ここに該当しないですよ?

高家氏

はい。

三橋氏

で、さらにですね、「小規模な補修」もできなくなってる、「林道がちょっと崩れました」とか。

で、もっと問題なのは、「林道」がまあ災害とかで崩れるじゃないですか。

そもそも「被災箇所の把握」に時間を要して、「早期の復旧が図られない」ということで、もうその林業だけじゃないんだけど、林業とか土木、「農業土木」とかの「行政の供給能力」は、崩壊状態ですね。

高家氏

う〜ん。

三橋氏

でも、まだ「ギリギリ大丈夫」だと思う、経験した方、残ってるはずです。

でも、このまま放置しておくと、そうすると、もう「いなくなる」でしょうね。

わからないです、わからない、で、どういう風になってるかわかりません。

高家氏

みんなが「どうする」って?

三橋氏

どうする、っていうか、どうなってるの? と。

(土石流)見にいくとしても、何を見ればいいの?

高家氏

どれ?みたいな?

熱海の土砂災害、「絶対ダメなやつ」だった

三橋氏

ほら、なんか「熱海」で「土砂災害」があったでしょ、「土石流の災害」があったけど、あれもその「盛り土」を本当にプロが見たら「これ、絶対ダメだ」ってわかるはずなんだけど、それ指摘も「熱海市」はしなかったのね。

高家氏

はぁ〜。

三橋氏

結果、ああいう悲劇になっちゃう。

高家氏

それがまずいのかどうかも、判断が?

三橋氏

わからない(できない)。

そりゃそうでしょ。私だって森を見てどういう風になってるか、教えてもらってもわかんない。

高家氏

私もわかんない、全然。

三橋氏

全然わかんないよね、そういうのは。

だから働いて(ノウハウを)蓄積するしかないんだけど、それをやってないんです、「行政」が。

となるとですね、ちゃんとしたこの「林道は整備されない」し、さっきのハーベスト君みたいな、その巨大な重機を導入しようとしてもですね、入れないで「大型トラックも入れない」ということになっちゃうんです。

我々は「膨大な資源」を、このまま朽ち果てさせいくのか?

ということで「目の前の資源」ですね、「膨大な資源」をですね、我々はこのまま「朽ち果てさせる」ことになっちゃうですが、

一番の問題はね、これがこういう問題があるということを「ほとんどの日本国民が知らない」ってことだ と思います。

高家氏

確かに。

続きはYouTubeで確認 🐈⬛

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?