宇宙での距離測定①

果てしなく広がる宇宙。太陽系から最も近い恒星であるアルファ・ケンタウリ星ですら光の速度で約4年、すなわち4光年かかる場所にある。我々の住む天の川銀河は直径10万光年程度と考えられている。

さて、当たり前の様に近くの星や銀河の大きさを出したが、ここで疑問に思って欲しい。「どうやってその距離測ったの?」と。光の速度で4年や10万年かかる大きさだと、さすがに我々が自ら行って距離を測るのは現在の科学技術では不可能だ。かといって、1万光年のものさしを用意して距離を測るというのも無理だ。

宇宙での距離測定はどの様に行うのか?

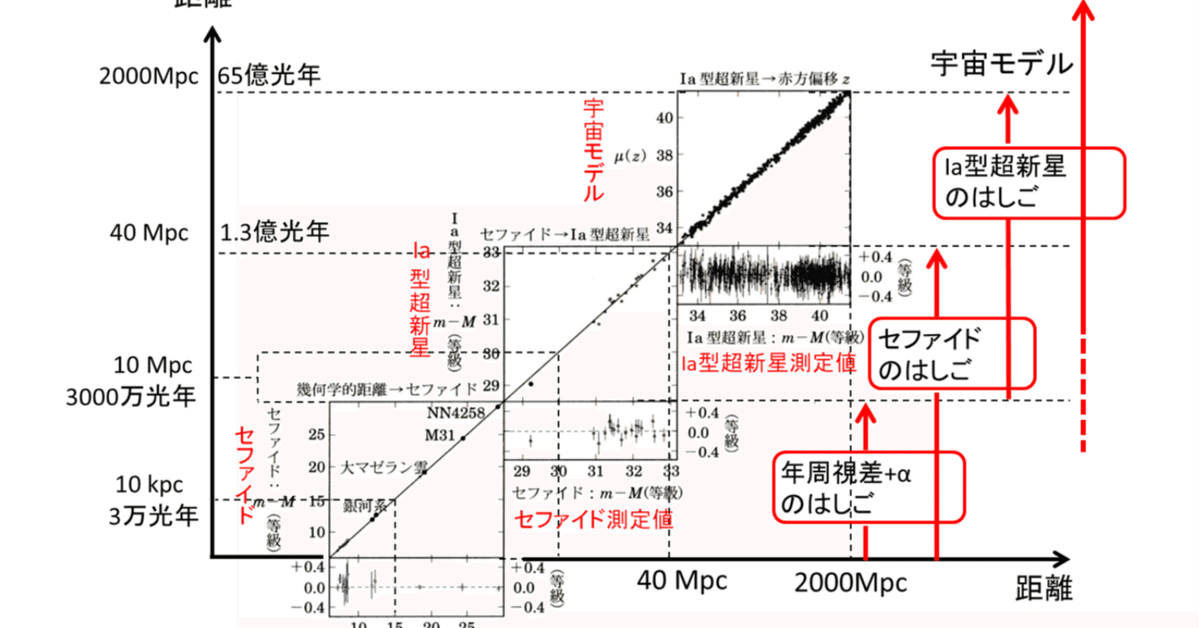

実は、宇宙での距離測定は様々な方法があり、それらを組み合わせる。

まずは、比較的近傍の星を測定する際に使われる年周視差法を見ていこう。

年周視差法は別名・三角視差法とも呼ばれている。簡単のため、以下の図を見て欲しい。

今、木の高さと仰角(見上げた角度)が分かっているとする。この時、この男性から木までの距離はどれだけか?

この問題は高校で習う三角関数を知っていれば3mという答えを得ることができる。

では、以下の図の場合だとどうだろうか?

よく見たら、先程の木の高さが太陽と地球の距離になり、観測者の位置に星があるだけで、先程の図と全く同じだということがわかる。地球と太陽の距離は約1億5000万km(1AU)で既知とすると、先程の図と同様に三角関数を使って星と太陽の距離を求める事ができる。これが三角視差法あるいは年周視差法と呼ばれる距離測定の方法である。

我々はある恒星を1年間観察すると、その恒星は天球上で視差楕円と呼ばれる楕円上を運動することになる。そこから年周視差(角度)を測定する事ができるので、先程の三角視差法で行った計算と同様なことを行えば、恒星までの距離を測定する事ができるのである。また、この年周視差が1秒角(3600分の1度)となる時の距離を1pc(パーセク)と定義し、1pcは大体3.26光年である。

この年周視差法を用いて恒星の距離測定を行ったのがヒッパルコス衛星やガイア衛星である。ヒッパルコス衛星では約10万個の星の年周視差を測定し、ガイア衛星は20億個を近い数の星の年周視差を測定している。

ただし、この年周視差を用いた測定は比較的近傍の恒星までの距離しか測定できない。というのも、遠くに行けば行くほど年周視差は小さくなるので、測定が困難になるからである。例えば、ガイア衛星のDR2では、最大で15kpcくらい離れた恒星の距離を測定している。

さて、今回の記事では宇宙における距離測定として、年周視差を用いた方法を紹介した。次回の記事では年周視差とは異なる方法で、より遠くの距離の星を測定する方法について紹介する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?