禍話リライト 忘れられた家

その家は男性が家族と住んでいたという。

彼は会社の役員になるほど出世しており、子供も無事に独り立ちしてめでたく定年退職した。

だがその直後、妻が家を出ていき熟年離婚した。男性の子供たちは変わらず母親と交流していたが、父親である彼の元へは一度も現れなかった。

こういった場合、誰かしらが男性に同情するはずだ。だが、町内のご近所さんや親戚は皆口を揃えて「まあ、アレじゃあ仕方ないよね」と言った。

男性はいわゆるダメな意味での亭主関白といったタイプで、常日ごろから「父親でござい」と居丈高かつ自己中心的に振る舞い、決して自分の意見を曲げず妻子を振り回してきた。時折手が出ることもあったという。

そんな彼への天罰と言うべきか、男性はかつて暴君として君臨していた城である我が家に一人残された。

更に、彼に追い打ちをかけるような出来事が起きる。

認知症になったのだ。

根っからの仕事人間であり、それ以外の生きがいや趣味と呼べるものを持たなかったのも災いし、まだそのような歳でもないのにかなり進行していたという。

本人も自身の異常に気づき、医者にかかると「入院したほうがいい」と告げられた。男性が信じられず他の医者にかかっても同じようなことを言われるだけだった。中には「ここまで進行してるなら、ご家族がいたときに既に兆候があったはずなんだけどね」と呟くものもいた。

親戚だけではなく別れた家族にも「見栄はってないで早く入院しなよ」と打診されたが、先述したように男性は無駄にプライドが高い人間だった。

「あんな上から目線の医者どもの言う通りになってたまるか!」

と、言って断固拒否した。だがそうしている間にも病は彼の体を蝕んでいく。

遂に男性は家の中で粗相をしてしまった。

高慢な彼にとって、それは精神的な致命傷となった。

親戚らの間で「もう無理矢理にでも入院させたほうがいい」という話が出て、家を訪ねた時にはすでに男性は自殺していた。

その様子がかなり異様だった。

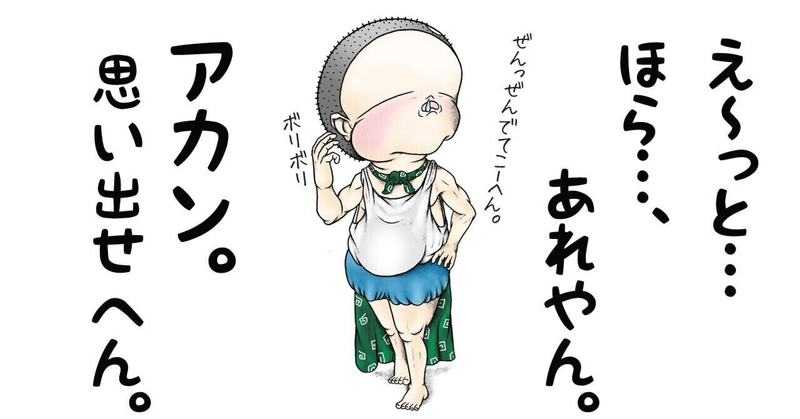

かなり認知症が進んでいたのだろう。まず男性は、奥の書斎で首を吊ろうとロープを垂らした。だがそこで遺書を書くのを忘れたのか、それを書こうと台所へと向かった。そして台所で遺書を書いてるうちに男性は書斎で首吊りの準備をした事を忘れてしまい、遺書を書き終わると今度は洗面所で手首を切った。

しかし手首からの出血では死に至るまで時間がかかる。そこでようやく男性は書斎のことを思い出した。手首から血をぼた、ぼた、と垂らしながらそこに向かう途中の廊下で、彼は息絶えたのだ。

以来、夜にそこを通りかかると家の中を徘徊する男性の姿が見えるという。時々別れた奥さんなどが花を供えているらしく、未だにそれは続いているのだろう。

「で、この車はそこに向かってるんだよ」

「…………………はい?」

ドライブ中、怖い話が始まったと思ったら予想外の結末を迎えた。

先輩は助手席側に座るSさんを無視し、ニコニコとハンドルを切る。

「なんかよ、ソコ全然入れるらしいんだわ。鍵とかかかってなくて」

「なんで?」

「元奥さんがときどき手合わせに来るって言ったろ? だから入りやすいようにしたんじゃねえの?」

「いやいやいや、他人のオレらが行っちゃだめでしょ」

「まあまあ、ジジイの霊が歩き回っているだけなんだから、害はないだろ」

「理屈めちゃくちゃですよ」

「流石に一人でいくのは怖ぇけど、今日は二人いることだし」

その言葉が聞き捨てならなかったのか後部座席にいた二人の後輩のCさんが身を乗り出して抗議する。

「あのねぇ! そういうのね! 人身御供っていうんですよセンパァイっ!」

しかし2対1とはいえ、ハンドルを握ってるのは彼だ。気乗りしない二人を乗せた車は止まることはなく、こじんまりしたコインパーキングへとたどり着いてしまった。ここが例の家の近所なのだろう。

駐車券を買いながら先輩は意気揚々としていた。

「さーて、500円分の恐怖は堪能しねえとな!」

(何をけち臭いことを言ってるんだこの人は)

Sさんは呆れながら周囲を眺めた。「なんすか500円分の恐怖って…」と背後からCさんがトボトボついてくる。

少し歩くとすぐにその問題の家はあった。

あのような凄惨な事件が起きたとは信じられない様子だ。

ニ階建ての立派な一軒家でよく手入れされている。庭の草も丁寧に刈られており、廃墟や心霊物件というより管理された空き家という感じだった。

先輩はズンズンと門を通っていくので、仕方なく二人は彼の背中を追った。

そして玄関のドアを開け、中に入る。本当に鍵がかかっていなかった。

だがドアを開け中に入ったその途端。

「うっ」

家に入るなりいきなり空気が、ドーンと鉛のように重くなった。

SさんとCさん、それに意気揚々と先駆けていた先輩も家の圧力に黙ってしまった。

(いや先輩、言い出しっぺのあんたは黙るなよ)

そこでビビって引き返すかとSさんは思ったが、先輩はそのまま懐中電灯を点けながら家の中に入っていく。

居間を見て、それから台所に来た。

ここで家主の男が遺書を書いたという話だ。

さらにその脇を抜けて、風呂場のドアを開ける。

そこにあるのは洗面台だ。首吊りの用意を忘れた男が自殺のために手首を切った場所である。

そして、廊下を進むと奥に例の書斎があった。

(ってことは……書斎で首つろうとして、今歩いてきたどっかで貧血で倒れて死んだんだよな)

そんなことをSさんは考えてしまう。

更に不気味な事に、あの饒舌でお調子者の先輩が家に入ってからずっと押し黙っているのだ。

「あの、先輩。写真、いいんですか? ねえ」

耐えきれず話しかけたSさんに、先輩は一言も返さず二階に続く階段を上がっていく。みしっ、みしっ、と重苦しい音を軋ませて。

「いや、なんでだよ…」

二階に上がった三人はまたそこの様子をグルグルと見て回る。

かつて子供の部屋があったであろう二階は一階とは違い生活感がまるでない。独り暮らしには広すぎる家だ。男はここを物置として使ってたのだろう。

「なぁんにもねえな」

ようやく先輩が口を開いた。

「そりゃ…そうですね。二階はみんな物置みたいな感じで」

「やっぱ下だったかなぁ?」

「え? 何がですか?」

「なにって…いやほら、この家の人が死んだとこだよ」

「はあ?」

Sさんは思わずCさんと顔を見合わせた。

Cさんは苦笑しながら先輩を諭した。

「いやいや。先輩言ってたじゃないスか。男は一階奥の書斎で首吊りの縄準備して、台所で遺書書いたけど記憶なくなっちゃって洗面台で手首切って、で、そん時に書斎で準備したこと思い出してそこに行こうとして廊下で亡くなったって。もうさっきオレらと行った所じゃないスか」

「そうだっけ? それ、お前が言ってたっけ?」

「…何言ってんすか? 先輩」

「確かさあ、二階の奥の部屋で睡眠薬めちゃくちゃ飲んでたんじゃなかったっけ? んでさ、助かろうとして廊下を這いつくばるんだけど、階段の途中でだめになってそのまま寝て死んだんじゃなかったっけ?」

「いやだから、オレ知らないっすよ。そうなんすか?」

「そう、そんな感じなんだよ。でもさ、ヤマシタ」

「…誰ですか? ヤマシタって」

SさんもCさんも、ヤマシタという名前ではない。

先輩はそれに対し「そうだったっけ?」と返すだけで、あとは座り込んでブツブツとつぶやき始めた。

「だってさぁ…だったらさあ…あれぇ?」

とりあえず先輩を置いて二人は部屋を出た。

「え? え? Sさん、なんか先輩おかしくないすか?」

「だよな」

「それに、さっき睡眠薬の話あったでしょ? 飲みすぎて危なかったーって、アレ。前にオレが聞いたことあるんすよ。先輩から。あとその階段の話だって別の話だと思っすよ? めちゃくちゃ酔っ払った人がいて、トイレに行こうとしたけど階段の途中でダメになっておしっこ漏らしちゃったって話、違うときに聞いたことあるし…」

「ああ。そういやそうだな。オレも聞いたことあるわ」

「ですよね? なんか先輩…記憶がゴチャゴチャになってないすか?」

そこで二人は、ゾクッとした。

「い、いったん出よう」

SさんとCさんは足早に階段を降り、そのまま外に飛び出そうとした。だが彼らの足は階段のすぐ下の床で止まった。

(玄関、どっちだ?)

確かにここは立派な一軒家だが迷子になるほどの大きさではないし、複雑でもない。しかもついさっき一通り見て回った場所なのだ。なのに自分らの前にある壁やドアの向こうに何があるのか思い出せない。

それはCさんも同じであるようで、不安が襲った。

「なあ、C。玄関って、左? 右?」

「今、同じこと考えてました…」

「み、右か? とりあえず行ってみよ!」

言葉通り右往左往し玄関までの道を探した。そうしていると、階段の角のすぐ側に玄関があった。

「やばいやばいやばい! オレらも記憶やばくなってるーっ!」

「とりあえず先輩は後だ! 出るぞ!」

靴を履くというより踏むように足を押し入れCさんと競うようにドアを開け、Sさんたちは外に脱出する。

二人してぜえぜえと荒い息をする。

夜の澄んだ空気を吸い込むうちに頭に覆っていたモヤがすーっと晴れていく。薄れつつあった記憶も戻っていく。

冷静さを取り戻した時、Sさんから口を開いた。

「……で、先輩。どうする? 呼ぶ?」

「中入ったらさっきと同じことになるでしょ! 電話で呼びましょ?」

「おー、アッタマいいっ!」

後輩の名案に、Sさんはすぐさま玄関ドアの前で先輩に電話をかけた。

長いコール音の後、ようやく繋がった。

だがガサガサという音がするばかりですぐに切れてしまった。それから何回かかけても同じだ。

重苦しい沈黙が流れた。

「もしかして、先輩…携帯の使い方まで忘れちゃったんすかね」

「やめろや! でもどうしよ、やばい、やばい」

家の中に入れない、電話も出来ない。

どうしようどうしようと無意味に周囲を見渡すと、庭先に人が立っていることに気づいた。

六十歳くらいの品の良い老婦人であり、花束を持っている。

(まさか、例の奥さん?)

鉢合わせしてしまったことに焦りかけたSさんだが、変なことに気がついた。

今はすでに夜中に近いような時間で、しかも不法侵入している人間がすぐ側にいるのに彼女はこちらを咎める事も見ることもない。

彼女はかすかに震えている。だが苦しんでいる様子もない。

(…笑ってる?)

老婦人は震えながら家の二階を見ていた。ちょうど、先輩がいるであろう部屋だ。

「う…ふふふふ、うふふふふふ…」

彼女は、やはり笑っていた。

「ふふふふふ…ふふ、んふふふふ」

上品な笑い声が庭に満ちる。

本当に楽しそうに、おかしそうに。

そして、老婦人は二階を見たままこういった。

「何回見ても笑えるぅ」

人間、限界を超えると心が凪いで冷静になるようだ。

Sさん、そしてCさんはいわゆる悟り状態となった。

ここまで連れてきた先輩の車はもう使えないので、二人はそれぞれ、慌てる様子もなくタクシーを拾い帰路についた。

翌日、意外なことに二人は先輩に会うことができた。

心身ともに無事な様子だ。

「いやー、昨日はごめんなぁ。なんか記憶がところどころ飛んでてさ。疲れてんのかな、オレ?」

「んまぁ、そうなんじゃないんですか?」

後輩二人はあの家であったことを先輩に話した。

「うっわー! こわっ! なんだよそれ! でもお前らから電話を何回か取ったけど取れなかったのは覚えてるんだけどよ…もしかして、お祓いとかいった方がいいんじゃね?」

「まあ……行ったほうがいいんじゃないすか?」

その後、言い出しっぺの先輩はお祓いに行き今は何事もなくピンピンしている。SさんとCさんもそうだ。

「あの奥さんはたぶん、生きてるよ」

Sさんはこの話をこう締めくくった。

「いろんな解釈できるけどよ…オレが思うに、あの奥さん、家に来た馬鹿な連中が大嫌いな元旦那に取り憑かれて、ソイツが生きてた時みたいに色々忘れていくのを笑いに来てる…と思うんだよなぁ」

転載元

禍話X 第三夜 https://twitcasting.tv/magabanasi/movie/650079054