DEEP INSIGHT 〜社会人の気になるあれこれ〜 ①パワハラ編

はじめまして。私は現在サラリーマンとして働くSと申します。初回なので少し自己紹介をさせて頂きますと、私立文系卒で新卒入社し、所謂大手企業の本部で勤務しています。

本ノートでは私が日々の生活の中で興味を抱いたものに関して取り上げていこうと思います。あくまで私個人が興味を持ったものが対象となるのでコンテンツは雑多になるかと思います。

記念すべき初回は「パワハラ」を題材に、所謂パワハラ防止法や社会におけるパワハラの件数や訴訟事例などまとめていきます。

背景としては、パワハラを原因としたメンタル不全により若手が離職や休職に陥るのは少子高齢化を抱える我が国の損失であり、何より私のNOTEで誰かが救われたらといった偽善です(笑)

では早速本題に入っていきます。

パワハラの定義

そもそもどこからがパワハラなのか。といった初歩的な部分から疑問を持つ方も多いかと思います。私自身その一人です。これまでパワハラには明確な線引きがなく加害者もパワハラに該当するといった自覚が欠如しているケースが多いかと思います。しかし現在は「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が施行され明確に以下の3条件すべてを満たす行為をパワハラと厚生労働省が定義しています。

優越的な関係を背景とした言動

業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

労働者の就業環境が害されるもの

これだけですとまだ少し抽象度が高いので追加で、厚生労働省がパワハラに当たる言動の代表的な類型として6種類挙げていますので抜粋してみていきます。(イラストは厚生労働省のサイト「明るい職場応援団」より引用」

1.身体的な攻撃

2.精神的な攻撃

3.人間関係からの切り離し

4.過大な要求

5.過小な要求

6.個の侵害

過去3年間のハラスメントの件数

次に厚生労働省が公表している2020年に実施した調査「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」からいくつかデータを抜粋します。

相談件数の内訳で見ると高い順にパワハラ(48.2%)、セクハラ(29.8%)、顧客等からの著しい迷惑行為(19.5%)、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(5.2%)、介護休業等ハラスメント(1.4%)、就活等セクハラ(0.5%)のようです。やはり一番割合が大きいのはパワハラのようですね。(パワハラはセクハラなどと違い対象層が広いからなのでしょうか)

次に各ハラスメントの推移を見てみましょう。

過去 3 年間の相談件数の推移に関して、セクハラ以外では「件数は変わらない」 の割合が最も高く、セクハラのみ「減少している」が最も高かったようです。(「件数の増減は分からない」 「把握していない」を除く)。

この結果は比較的私個人の予想と整合的でした。セクハラに関しては世論が厳しくなっているので、減少傾向にあるようですね。ただ一方でパワハラは依然として件数に変化なしと答える企業が多いようです。大企業には先行してパワハラ防止法が2020/6/1に適用されていましたが、中小企業は2022/4/1からなので今後に期待ですね。

ハラスメントの予防・解決への課題

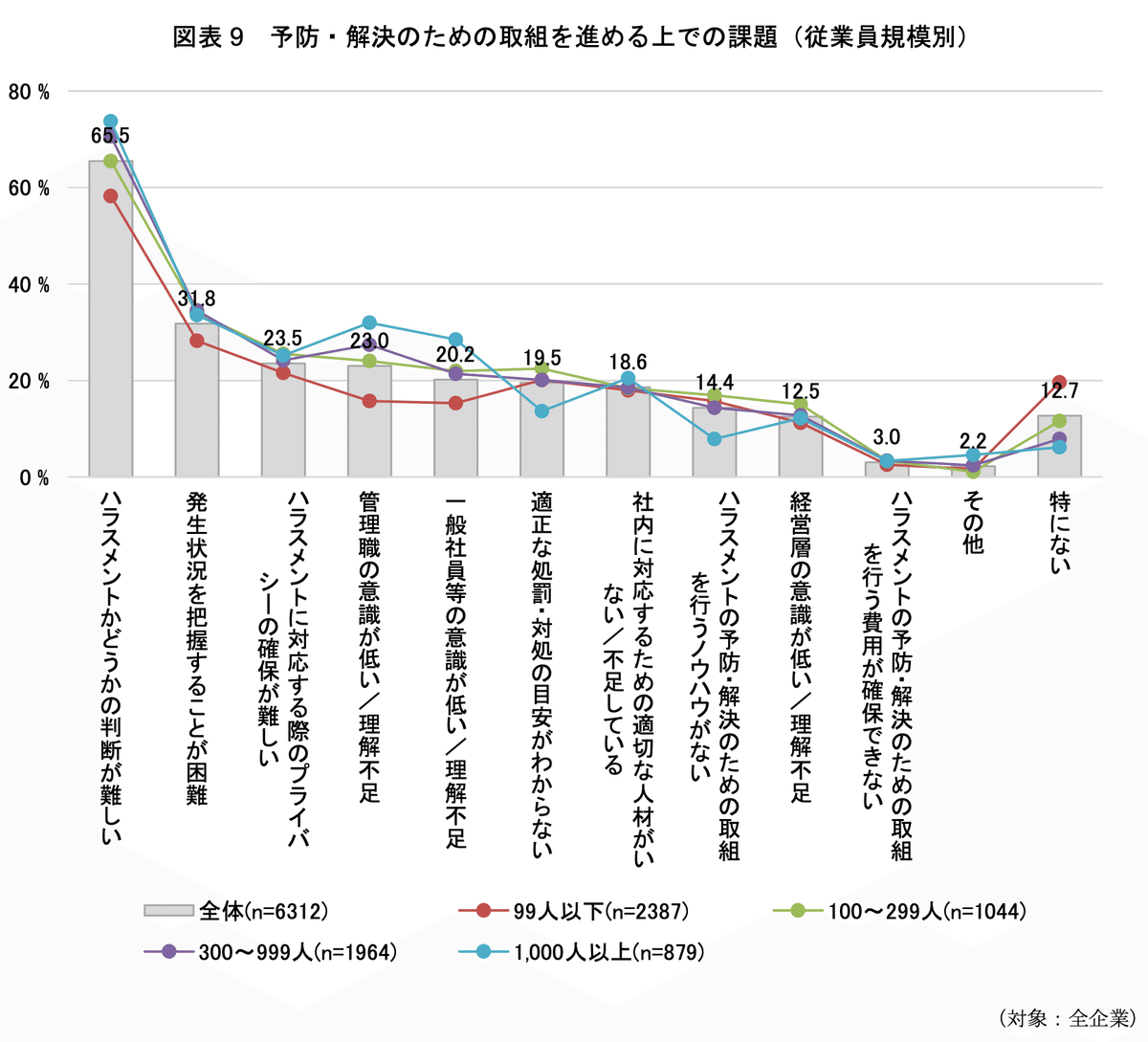

またも厚生労働省が公表している「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」からの引用です。ハラスメント対策への取組で一番の課題となるのが、「ハラスメントかどうかの判断」で2番目は「発生状況の把握」のようです。

前述した定義がまだ浸透していないことがこのデータから伺えます。ただ平成 28 年度の調査結果と比較すると、全体的に課題を挙げた割合が減っているようです。

労働者目線で見るパワハラ

これまで企業目線でパワハラを見てきましたが、次は労働者目線でパワハラを見ていきましょう。ここでも厚生労働省の調査を引用します。(調査対象:全国の 20~64 歳の男女労働者 8,000 名)

各ハラスメントを一度以上経験した者の割合は、パワハラが 31.4%、顧客等からの著しい迷惑行為が 15.0%、セクハラが 10.2%。パワハラの経験割合は、平成28年度の調査結果(32.5%)から 1.1 ポイント減少したようです。

2016年から2020年で1.1%減なので先ほどの企業目線で「件数が変わらない」とあるのと整合性が取れますね。

過去3年間にパワハラを経験した者の割合を男女別でみると、男性(33.3%)の方が女性(29.1%) よりも高く、従業員規模別では100~299人以下の企業(36.3%)で最も高く、99人以下の企業(30.0%)で最も低かったようです。

パワハラの内容調査結果

次にパワハラの内容に関する調査です。

■受けたハラスメントの内容(対象:過去 3 年間にパワハラ/セクハラ/顧客等からの著しい迷惑行 為を受けた者、複数回答)

受けたパワハラの内容としては「精神的な攻撃」(49.4%)の割合が最も高く、次いで「過大な要 求」(33.3%)が高かった。男女別でみると、「過大な要求」の割合は男性の方が高く、「人間関係 からの切り離し」や「個の侵害」の割合は女性の方が高かった。

やはりと言うべきか、「精神的な攻撃」が一番多いようです。暴言や脅迫に関しては録音でもするか、大勢が見ているような状況でないと把握が難しいので企業もこれは苦労するわけですね…

こちらのパワハラを受けた後の行動では、「何もしない」の割合が高いようです。

ただ平成 28 年度調査の結果と比較すると、「何もしなかった」、「家族や社外の友人に相談した」が減少し、「社内の同僚に相談した」、「社内の上司に相談した」が増加しました。

パワハラを受けて何もしなかった理由としては、「何をしても解決にならないと思ったから」の割合が最も高く、半数超え。2 番目に高い理由は、「職務上不利益が生じると思ったから」となりました。

実際にパワハラがあった場合の勤務先の対応を見ると、「特に何もしなかった」が最多のようです。パワハラ対策に行動を起こしても無駄だと思っている労働者が多く、勤務先の対応を見ても実際にその通りのようですね…

裁判例

次にパワハラで裁判となった例です。

事案の概要

会社員である原告が、同じ会社の社員であった被告からパワハラなどを受けたとして、被告個人に対し、慰謝料を請求した事案。

判旨

被告は原告の直属の上司ではないものの、グループ会社内の役員に就任する予定であるなど、原告・被告両人の勤務する会社(以下単に「会社」という。)内で重要な立場にあると認識されており、原告より優越的な地位にあったと認定した上で、被告がその優越的な地位を利用して原告にパワハラを行ったとして、慰謝料200万円の支払いを命じた(請求額は300万円)。

(1)優越的な地位

被告は、原告の直属の上司ではなく、入社日も原告と2か月しか違わなかったが、会社内ではグループの資金調達を行うという重要な役割を期待され、グループ会社の役員に就任予定であったことから、会社内における立場は原告よりはるかに上であった。被告は、原告に対し、日常的に業務を行うよう指示していた。

これらの事実から、被告は原告の上司とはいえないものの、実質的に原告を指揮命令できる立場にあったといえ、原告に対し優越的な地位にあるとされた。

(2)パワハラの内容

判旨は、被告が原告に対して行った以下の行為は、原告の人格権を侵害するパワハラであると認定した。

業務上の必要がないのに、深夜に電話をかけ、長時間にわたることがあった。

被告が会社とは別に経営する法人の領収証の整理という、会社の業務とはいえない指示を行った。原告が、月ごとに領収証を並べ替えるところまでは行ったが、パソコンへの入力作業を行わなかったところ、原告を怒鳴りつけた。

原告のお茶出しのタイミングが遅い、と他の役員や社員の面前で原告を非難し、「自己愛が強い」「子宮でものを考えている」「不要な人間なのに会社にいられることに感謝していない」などと怒鳴りつけた。

原告や原告の上司、同僚らに対し、「怠け者は嫌いです。」「貴女はどんなに頑張っても秘書業務では秘書に勝てません。」「彼女の会社での行動は、すべて女性のそれであり、注意力も業務運営上のそれも、子宮に従っています。」というメールや、原告には意欲、能力が欠けており、まずそのことを申し訳ないと感じる必要があるというメール、「彼女のタスクは、会長と会長の奥様と楽しく毎日を過ごしてくれることです。これならば、グループ経営の阻害にはなりません。」などのメールを送った。

原告のタクシー手配の方法に激高し、同僚らの面前で原告を激しく罵倒した。

中華料理店において、役員、同僚らのいる前で、「秘書として能力がない。」「お前はいくら稼いでいるのか、今まで会社にいて何をしてきたのか具体的に言え。」「秘書は別の者に変えればいい、会社に勤められていることを感謝しろ。」「グループを再生したらお前はもう首だから会社に来るな、明日から辞めてしまえ、もう目障りだからいないでくれ、幸せな結婚をするために会社を辞めた方がいい。」などと述べて原告を激しく叱責した。

今回被告は原告と同僚のような関係で上司部下の関係ではなかったようですが、パワハラと認定。原告が明らかに業務上優越的な立場であるため成立したようです。

パワハラ防止法

ここで度々記載しているパワハラ防止法に関して触れていきます。

パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称で2019年5月に成立し、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。パワハラ防止法により、企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。加えて、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。義務付けられる措置の内容は、主に以下の4点です。

(1)事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

どのような行為がパワハラに当たるのかを職場で働く全員に研修などで周知し、パワハラを禁じると経営者が宣言すること。さらに、パワハラを働いた従業員は厳正に対処することと、対処の内容を就業規則などに盛り込んで、職場で守らなければならないルールであると全社員に周知徹底すること。

(2)苦情などに対する相談体制の整備

パワハラの被害に遭った従業員が相談できる相談窓口を設置して、その事実を全社員に周知徹底すること。そして、相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるように準備すること

(3)被害を受けた労働者へのケアや再発防止

パワハラが発覚したら事実関係を速やかにかつ正確に把握し、被害者に配慮した措置を講じること。加えて、加害者に対しても適切な処置を講じること。さらに、再発防止に向けた措置を講じること

(4)そのほか併せて講ずべき措置

被害者(相談者)、加害者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その事実を全従業員に周知すること。そして、相談したことで、その従業員が解雇など不利益な扱いを受けないというルールを定めて、全従業員に周知徹底すること

パワハラにあったときの対処

最後にパワハラにあった際の対処に関して私個人の考えを述べます。

結論、「適切な記録」を用意の上所属長に相談。所属長が加害者の場合、「社内の相談窓口」に相談だと考えます。

これだけだと少し説明不足なので少し補足します。

まずここでいう「適切な記録」に関してです。

「適切な記録」が必要な理由は先ほどの「ハラスメントの予防・課題への課題」で触れた通り企業は、ハラスメントかどうかの判断、発生状況の把握に課題を抱えているからです。なので被害者がパワハラの定義を理解し、定義に該当するパワハラを正確に記録として残すことで企業側も仲裁に入ることができるようになります。

具体的には発生日時や発言者、発言内容、目撃者を記載した日記などがいいと思います。

次に「社内の相談窓口」に関してです。

先ほどの「労働者目線で見るパワハラ」で労働者はパワハラをされても企業側がアクションを取らないと考えていることから、社外の労基に駆け込むといった行動を取ることが予想されますが個人的にはオススメしません。

パワハラ防止法ができ、企業側にも明確に仲裁義務が発生しているので少なくとも現状パワハラの事実を認識してもノーアクションといったことは組織として取ると思えません。このような中で労基にいきなり駆け込むのは会社を敵に回してるのと同義です。「社内の相談窓口」で相談し、それでも解決が難しいと思った時のみ外部の労基などに頼りましょう。

何事にも言えますが権力者は味方にした方が有利です。組織への忠誠心を見せ、「会社をこんなにも愛しているのにパワハラで貢献できていない」「愛する会社で一生懸命働きたいので助けてください」と建設的に相談しましょう。

終わりに

第一回目noteはこれで以上とさせていただきます。

次回も個人的に気になる情報に関してまとめていきたいと思います。

今後とも宜しくお願いします!

#パワハラ #パワハラ防止法 #パワーハラスメント #精神的な攻撃